se reflète ainsi dans l’économie rurale, dans toutes les phases et par

toutes les variétés de la vie des champs1.

LES INFLUENCES GÉNÉRALES : VENTS, TEMPÉRATURE, HUMIDITÉ

Les vents.

Deux influences se partagent le climat du Nord de la France :

l’influence de l'Océan et l’influence du continent.

^ Elles se révèlent immédiatement dans le régime des vents.

D après les observations faites à Montdidier pendant quatre-vingt-

six ans, les deux vents dominants sont le vent N.-E. et le vent S. 0 .

A Laventie, c est aux mêmes vents, auxquels s’ajoute le vent N. 0 .,

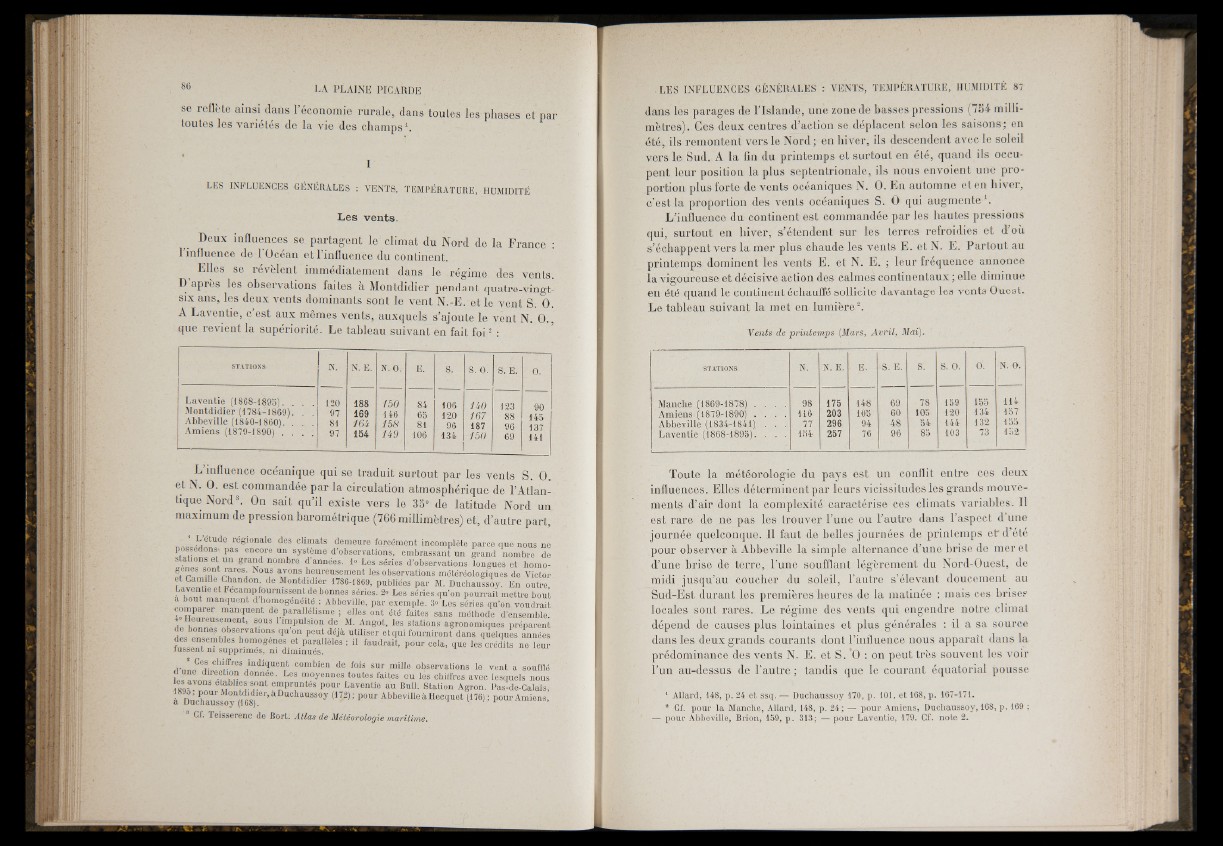

que revient la supériorité. Le tableau suivant en fait foi 2 :

STATIONS N. N. E. N. 0. E. S. S. 0 . S. E. 0.

L aventie (1868-1^95). .. . .

Montdidier (1784-1869). . .

Abbeville (1840-1860). . . .

Amiens (1879-1890) . . . ;

120

97

81

97

188

169 164

154

150

146 158

149

84

65

81

106

106

120

96

134

116470

187 150

123

88

96

69

90

145

137

141

L’influence océanique qui se traduit surtout par les vents S. 0.

et N. 0 . est commandée p a r la circulation atmosphérique de l’Atlan-

tique Nord*. On sait qu’il existe vers le 35° de latitude Nord un

maximum de pression barométrique (766 millimètres) et, d’autre part,

L étude régionale des climats demeure forcément incomplète parce que nous ne

possédons- pas encore un système d’observations, embrassant un grand nombre de

stations et un grand nombre d’années, d» Les séries d’observations longues et homogènes

sont rares Nous avons heureusement les observaüons météréologiques de Victor

e t Camille Chandon de Montdidier 1786-1869, publiées p ar M. Duchaussoy. En outre

Laventie et Fecampfourmssent de bonnes séries. 2« Les séries qu’on pourrait mettre bout

a bout manquent d homogénéité : Abbeville, par exemple. 3» Les séries qu’on voudrait

comparer manquent de parallélisme ; elles ont été faites sans méthode d’ensemble.

f °US llmpulS'0n de M- An«ot> les stations agronomiques préparent

de bonriag observations qu’on peut déjà utiliser et qui fourniront dans quelques années

des ensembles homogènes et parallèles ; il faudrait, pour cela, que les crédits ne leur

lussent n i supprimes, ni diminués.

chlffres indiquent combien de fois sur mille observations le vent a soufflé

d u n e direction donnée. Les moyennes toutes faites ou les chiffres avec lesquels nous

es avons établies sont empruntés pour Laventie au Bull. Station Agron. Pas-de-Calais,

à 08807 P° Ur AbbevUleàHeoquet (176); pour Amiens,

Cf. Teisserenc de Bort. Atlas de Météorologie maritime.

dans les parages de l’Islande, une zone de basses pressions (784 millimètres).

Ces deux centres d’action se déplacent selon les saisons; en

été, ils remontent vers le Nord ; en hiver, ils descendent avec le soleil

vers le Sud. A la fin du printemps et surtout en été, quand ils occupent

leur position la plus septentrionale, ils nous envoient une proportion

plus forte de vents océaniques N. 0 . En automne et en hiver,

c’est la proportion des vents océaniques S. 0 qui augmente l.

L’influence du continent est commandée par les hautes pressions

qui, surtout en hiver, s’étendent sur les terres refroidies et d’où

s’échappent vers la mer plus chaude les vents E. et N. E. Partout au

printemps dominent les vents E. et N. E. ; leur fréquence annonce

la vigoureuse et décisive action des calmes continentaux ; elle diminue

en été quand le continent échauffé sollicite davantage les vents Ouest.

Le tableau suivant la met en lumière2.

Vents de printemps [Mars, Avril, Mai).

STATIONS. N. N. E. E. S. E. s: S. 0. 0. N. 0.

Manche (1869-1878) . . . . 98 175 148 69 78 159 155 114

Amiens (1879-1890) . . . . 116 203 105 60 105 120 134 157

Abbeville (1834-1841) . . . 77 296 94 48 54 144 132 155

L aventie (1868-1895). . . . 154 257 76 96 85 103 73 152

Toute la météorologie du pays est un conflit entre ces deux

influences. Elles déterminent par leurs vicissitudes les grands mouvements

d’air dont la complexité caractérise ces climats variables. Il

est rare de ne pas les trouver l’une ou l’autre dans l’aspect d’une

journée quelconque. Il faut de belles journées de printemps e f d’été

pour observer à Abbeville la simple alternance d’une brise de mer et

d’une brise de terre, l ’une soufflant légèrement du Nord-Ouest, de

midi jusqu’au coucher du soleil, l’autre s’élevant doucement au

Sud-Est durant les premières heures de la matinée ; mais ces brises

locales sont rares. Le régime des vents qui engendre notre climat

dépend de causes plus lointaines et plus générales : il a sa source

dans les deux grands courants dont l ’influence nous apparaît dans la

prédominance des vents N. E. et S. '0 : on peut très souvent les voir

l’un au-dessus de l ’autre ; tandis que le courant équatorial pousse

* Allard, 148, p. 24 et ssq. — Duchaussoy 170, p. 101, et 168, p. 167-171.

1 Cf. pour la Manche, Allard, 148, p. 24 ; — pour Amiens, Duchaussoy, 168, p. 169 ;

'.-y- pour Abbeville, Brion, 159, p. 313; — pour Laventie, 179. Cf. note 2.