l'existence d’un chemin ancien ou moderne, il devient la caractéristique

de la région, qui

s’étend entre la Somme

et la Normandie au Sud-

Ouest de la Picardie.

On en trouve des exemples

surprenants en

Normandie où l’on peut

observer entre l’Eaulne

et la Béthune une agglomération

de quatre villages

soudés bout à

bout sur une longueur

de 17 kilomètres (Saint-

Nicolas d ’Âliermont,

Notre-Dame d’Alier-

mont Sainte-Agathe,

Croudalle). Le même

phénomène se reproduit

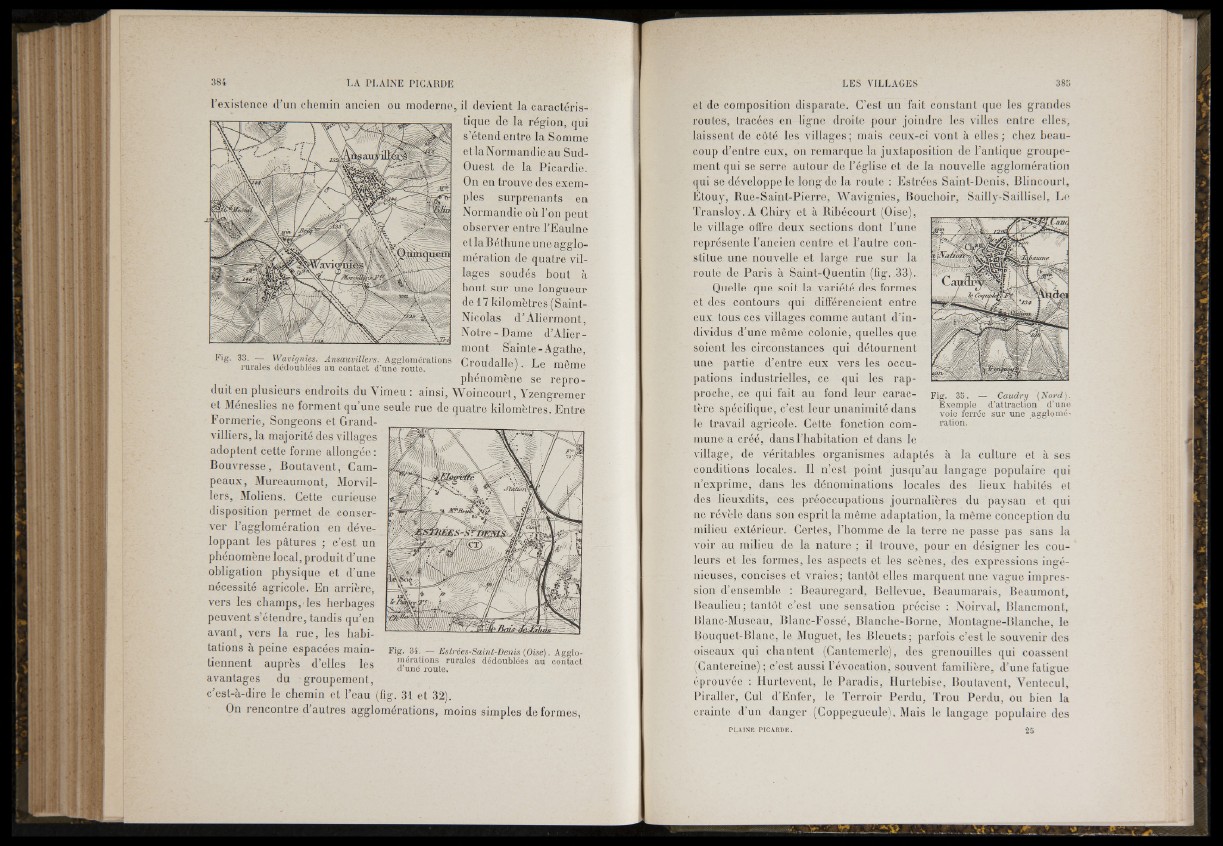

Fig. 33. ■— Wavignies. Ansauvillers. Agglomérations

rurales dédoublées au contact d’une route.

en plusieurs endroits du Yimeu : ainsi, Woincourt, Yzengremer

et Méneslies ne forment qu’une seule rue de quatre kilomètres. Entre

Formerie, Songeons et Grand-

villiers, la majorité des villages

adoptent cette forme allongée :

Bouvresse, Boutavent, Cam-

peaux, Mureaumont, Morvil-

lers, Moliens. Cette curieuse

disposition permet de conserver

l’agglomération en développant

les pâtures ; c’est un

phénomène local, produit d’une

obligation physique et d’une

nécessité agricole. En arrière,

vers les champs,)les herbages

peuvent s’étendre, tandis qu’en

avant, vers la rue, les habitations

à peine espacées maintiennent

auprès d’elles les

Fig. 34. — Estrées-Saint-Denis (Oise). Agglomérations

rurales dédoublées au contact

d’uné route.

avantages du groupement,

c’est-à-dire le chemin et l’eau (fig. 31 et 32).

On rencontre d’autres agglomérations, moins simples déformés,

et de composition disparate. C’est un fait constant que les grandes

routes, tracées en ligne droite pour joindre les villes entre elles,

laissent de côté les villages; mais ceux-ci vont à elles; chez beaucoup

d’entre eux, on remarque la juxtaposition de l’antique groupement

qui se serre autour de l’église et de la nouvelle agglomération

qui se développe le long de la route : Estrées Saint-Denis, Blincourt,

Étouy, Bue-Saint-Pierre, Wavignies, Bouchoir, Sailly-Saillisel, Le

Transloy. A Chiry et à Bibécourt (Oise),

le village olfre deux sections dont l’une

représente l’ancien centre et l’autre constitue

une nouvelle et large rue sur la

routé de Paris à Saint-Quentin (fig. 33).

Quelle que soit la variété des formes

et des contours qui différencient entre

eux tous ces villages comme autant d’individus

d’une même colonie, quelles que

soient les circonstances qui détournent

une partie d’entre eux vers les occupations

industrielles, ce qui les rapproche,

ce qui fait au fond leur caractère

spécifique, c’est leur unanimité dans

le travail agricole. Cette fonction commune

a créé, dans l’habitation et dans le

Fig. 35. — Caudry (Nord).

Exemple d’attraction d’uno

voie ferrée su r une agglomération.

village, de véritables organismes adaptés à la culture et à ses

conditions locales. Il n ’est point jusqu’au langage populaire qui

n’exprime, dans les dénominations locales des lieux habités et

des lieuxdits, ces préoccupations journalières du paysan et qui

ne révèle dans son esprit la même adaptation, la même conception du

milieu extérieur. Certes, l’homme de la terre ne passe pas sans la

voir au milieu de la nature ; il trouve, pour en désigner les couleurs

et les formes, les aspects et les scènes, des expressions ingénieuses,

concises et vraies; tantôt elles marquent une vague impression

d’ensemble : Beauregard, Bellevue, Beaumarais, Beaumont,

lîeaulieu; tantôt c’est une sensation précise : Noirval, Blancmont,

IUanc-M useau, Blanc-Fossé, Blanche-Borne, Montagne-Blanche, le

Bouquet-Blanc, le Muguet, les Bleuets; parfois c’est le souvenir des

oiseaux qui chantent (Cantemerlc), des grenouilles qui coassent

(Cantereine) ; c’est aussi l’évocation, souvent familière, d’une fatigue

éprouvée : Hurtevent, le Paradis, Hurtebise, Boutavent, Yentecul,

Piraller, Cul d’Enfer, le Terroir Perdu, Trou Perdu, ou bien la

crainte d’un danger (Coppegueule). Mais le langage populaire des

P LA IN E P IC A R D E . 2 5