à .la fois de certaines quantités fous chaque

forte de confidération , & former par ce

moyen de grandes divifions parmi les végétaux

; ce qui ëtoit cependant indilpenfable

pour guider dans de l’étude cette partie

fi confidérable de l’Hiftoire naturelle. Et

certainement on ne peut pas regarder

comme méthode de Botanique les divifions

des Ouvrages des Anciens, en Livres, Chapitres,

P emptades, Paragraphes.r 8cc. Ces

divifions, la plupart établies d’après la confidération

des propriétés des plantes & des

ufages qu’on en faifoit, n’ont jamais été

imaginées dans la vue de conftituer aucune

méthode au moyen de laquelle on par-

viendroit à reconnoître une plante , & à

s’aiïurer du nom qu’on a pu lui donner.

Elles n’étoient feulement que ce que font

encore les divifions que l’on fait dans tous

les Ouvrages qui concernent les autres

parties des connoiffarïces humaines, c’eft-

S-dire qu’elles n’étoient qu’un moyen d’éviter

la confufion des idées, & répandre de

la clarté fur le fujet que l’on traite. Ainfi

ce feroit bien mal-à-propos que l’on vou-

droit regarder comme méthode de Botanique

la manière dont ont divifé leurs

Ouvrages , Théophrafte , Diofcoride , Le-

bouc, Lonicer, Dodoens, l’Eclufe, Lobel,

Dalechamp , Porta, & tant d’autres q u i,

dans leurs travaux , ne fe font jamais occupés

de l’ établiffement de ce point de vue,

quelque nécefiaire qu’il foit.

Il n’en eft pas de même de l’objet qu’a

eu en vue Cæfalpin , Iorfque , dans le Volume

qu’il a publié en 1383 fur les

plantes, & qu’il divife en feize Livres, cet

Auteur diftribua les 800 végétaux ou environ

mentionnés dans cet Ouvrage, en

quinze Claffes, toutes déterminées, d’après

des caraâères d.iftinôtifs & apparent, 6e

non d’après la confidération des propriétés

.& des vertus des plantes dont il traite.

Auffi Cæfalpin, qui naquit à Arazzo en

Tofcane , & demeura .long-tems à Pife,

où il fut Difciple de Lucas Ghini, Médecin

célèbre 8e profond dans la connoiflànce

des Plantes, doit - il être véritablement

regardé comme le premier Botanifte qui

eflàya de trouver une méthode, au moyen

de laquelle les plantes feroient le plus sûrement

reconnues ou déterminées. E t quoique

fa méthode foit fujette. à beaucoup

d’inconvéniens qui empêchent qu’elle n’obtienne

la préférence fur plufieurs de celles

qu’on a imaginées depuis ; néanmoins elle

fut fort utile dans Ion tems, en ce qu’elle

établiffoit déjà des points de vue, 8c qu’elle

contribua fans doute à faire fentir l’importance.

d’une bonne méthode en Botanique,

8c par conféquent à faire faire des efforts

pour perfeâionner la claffification des

plantes.

Les principaux caraâères qu’employa

Cæfalpin dans la compofition de fa méthode

, font tirés de la confidération dit

fruit, 8c quelquefois auffi de celle des autres

parties des plantes. Voici comment iî

divife ;

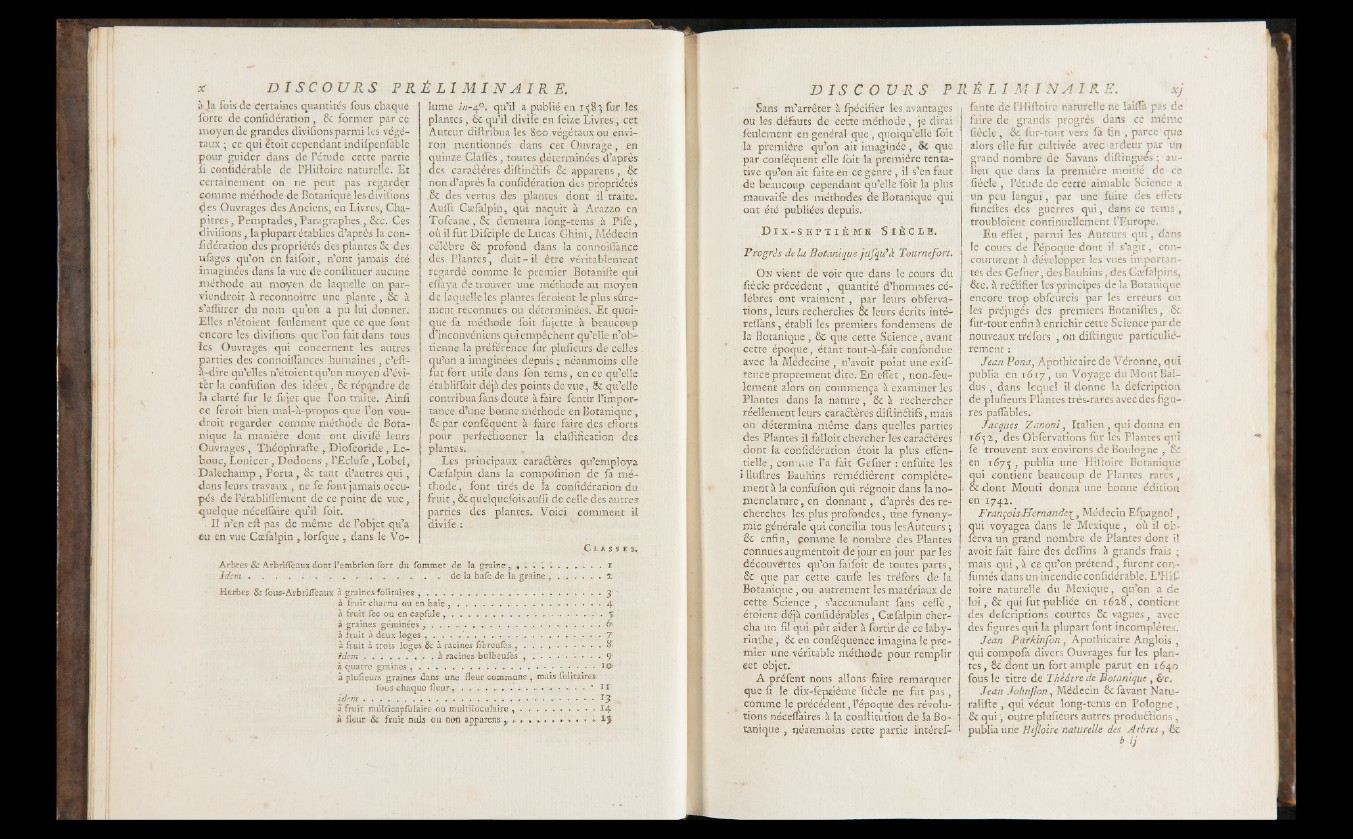

C l a s s e s .

Arbres & Arbrifteaux dont l’embrîcm fort du ionrmet de la graine. . . . . . . . . . . r

Idem............................. .... '.. . . .. . . . de la bafe .de la graine . . £.

Herbes. & feus-Aïbrideaux à graines folitaires , . . . , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3

à fruit charnu ou en baie , . . .................................... .................4.

à fruit fec ou en capfule ,. . . . . .- . . . . . . . . - . . . .. . %

à graines-géminées . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6.

à fruit à deux loges , . . . . ’ . . .................................... . . . . 7'

à fruit à trois loges & à racines f i b r e u f è s . 8:

rdcm . . . , . . . . .. à racines bulbeufès . . . . . . . . . . 9’

à quatre graines , . . . . . . . .. ................................ ■ • • 1er

à plufieurs graines dans une fleur commune-, mais folitaires.

fous chaque fleur r . . . . . . . . . . . . . . . • . . . ■ i r

idem . . , . . . ., . . . . . , .- . . , - . . • . . . IJa

fruit mùlticapfufaire ou multiloculaire r . . . . . . . . . . . 14.

à fleur & fruit nuis ou non ar parent, . . . . . . . . . . . . i f

Sans m’arrêter à fpécifier les, avantages

Ou les défauts de cette méthode, je dirai

feulement en général que, quoiqu’elle foit

la première qu’on ait imaginée, & que

par conféquent elle foit la première tentative

qu’on ait faite en ce genre, il s’en faut

de beaucoup cependant qu’elle foit la plus

mauvaife des méthodes de Botanique qui

ont été publiées depuis.

D i x - s e p t i ê m b S i è c l e .

Progrès de la Botanique jufquèèt Tournefort.

On vient dé voir que' dans le cours du

ftècle précédent , quantité d’hommes célèbres

ont vraiment, par leurs obfêrva-

tions, leurs recherches oc leurs écrits inté-

reffans, établi les premiers fondemens de

la Botanique , 8c que cette Science, avant

cette époque, étant tout-à-fait confondue

avec la Médecine , n’avoit point une -existence

proprement dite. En effet, non-fêu-

lernent alors on commença à examiner les

Plantes dans la nature -, 8c à rechercher

réellement leurs caraâères diftinâifs, mais

on détermina même dans quelles parties

des Plantes il falloit chercher les caraâères

dont la confidération étoit la plus eflèn-

tielle, comme l’a fait Gefner : enfuite les

i Uuftres Bauhins remédièrent complètement

à la confufion qui régnoit dans la nomenclature

, en donnant, d’après des recherches

les plus profondes, une fynony-

mie générale qui concilia tous lesAuteurs ;

8c enfin, comme le nombre des Plantes

connues augmentoit de jour en jour parlés

découvertes qu’on faifoit de toutes parts,

8c que par cette caufe les tréfors de la

Botanique, ou autrement les matériaux de

cette Science , s’accumulant fans ceffe ,

étoient déjà confidérables, Cæfalpin chercha

un fil qui pût aider à fortir de ce labyrinthe

, 8c en conféquence imagina le premier

une véritable méthode pour remplir

eet objet.

A préfent nous allons faire remarquer

que fi le dix-feptièmeTiède ne fut pas,

comme le précédent, l’époque des révolutions

néceffaires à la conftitution de la Botanique

, néanmoins cette partie intéreffante

de l’Hiftoire naturelle ne laiflà pas de

faire de grands progrès dans ce même

fièclé , 8c fur-tout vers fa fin , parce que

alors elle fut cultivée avec ardeur par un

grand nombre de Savans diftingués ; au-

lieu' que dans la première moitié de ce

fiècle , l’étude de cette aimable Science a

■ un peu langui, par une fuite des effets

funeftes des guerres qui, dans ce tems ,

troubloient continuellement l’Europe.

En effet, parmi les Auteurs q u i, dans

le cours de l’époque dont iî s’a g it, concoururent

à développer les vues importantes

des Gefner , des Bauhins , des Cæfalpins,

8tc. à reâifier les principes de la Botanique

encore trop obfcurcis par les erreurs où

les préjugés des premiers Botaniftes, 8c

fur-tout enfin à enrichir cette Science par de

nouveaux tréfors , on diftingue particuliérement

:

Jean Pona, Apothicaire de Véronne, qui

publia en 16 17 , un Voyage duMontBal-

d us, dans lequel il donne la defeription

de plufieurs Plantes très-rares avec des fi gu- •

res paflàbles.

Jacques Zanonî, Italien , qui donna en

idhjz, des Obfervations fur les Plantes qui

fe trouvent aux environs de Boulogne , &

en 16y< , publia une Hiftoire Botanique

qui contient beaucoup de Plantes rares ,

8c dont Mouti donna une bonne édition

en 1742.

François Hcrnandeç_, Médecin Efpagno!,

qui voyagea dans le Mexique, où il ob-

ferva un grand nombre de Plantes dont il

avoit fait faire des deffins à grands frais ;

mais q u i, à ce qu’on prétend, furent confit

niés dans un incendie confidérable, L’H if

toire naturelle du Mexique, qu’on a de

lu i, 8c qui fut publiée en 1628, contient

des defcriptioHs courtes 8c vagues, avec

des figures qui la plupart font incomplètes.

Jean Parkinjon , Apothicaire Anglois ,

qui compofa divers Ouvrages fur les plantes

, & dont un fort ample parut en 1640

fous le titre de Théâtre de Botanique, &c.

Jean Johnjion, Médecin 8c favant Natu-

ralifte , qui vécut long-tems en Pologne,

8c q u i, outre plufieurs autres produâions,

publia une Hijloire naturelle des Arbres, 6c

b ij