les leurs et calculer les éclypses de soleil et de lune-a l’heure

et à la minute (1).

§. I I I . Physique et Chymie.

Ils ne savent de physique et de chymie , que ce qu’ils ont

appris des Européens depuis quelque tems (2).

à Pékin et à Nankin ; avoient été faits

p iur servir au-delà du trente-sixième

degré de lalitude , de sorte que les Chinois

n’ont jamais pu faire une seule

observation juste dans l’une ou 1 autre'

de ces deux villes. Personne n’avoit pu

deviner la cause de cette singularité ,

M. de Paùwa découvert que ces instru-

mens devoienfavoir été copiés sur ceux

dont on se servoit dans les écoles de

Balkh, capitale de l ’ancienne Bactrian

e , à 36 deg. 38 min, oùles successeurs

d’Alexandre établirent une colonie

grecque, qui cultiva les sciences. Ces

inslrumens furent apportés à la Chine

par les Mongols, et voilà pourquoi les

Chinois, à l ’arrivée des missionnaires ,

soutenoient que toutes leurs villes

étaient sous le trente-sixième degré de

latitude. Note du Rédacteur.

(î) Voyez le chapitre du Calendrier

Japonois } p; 317 .

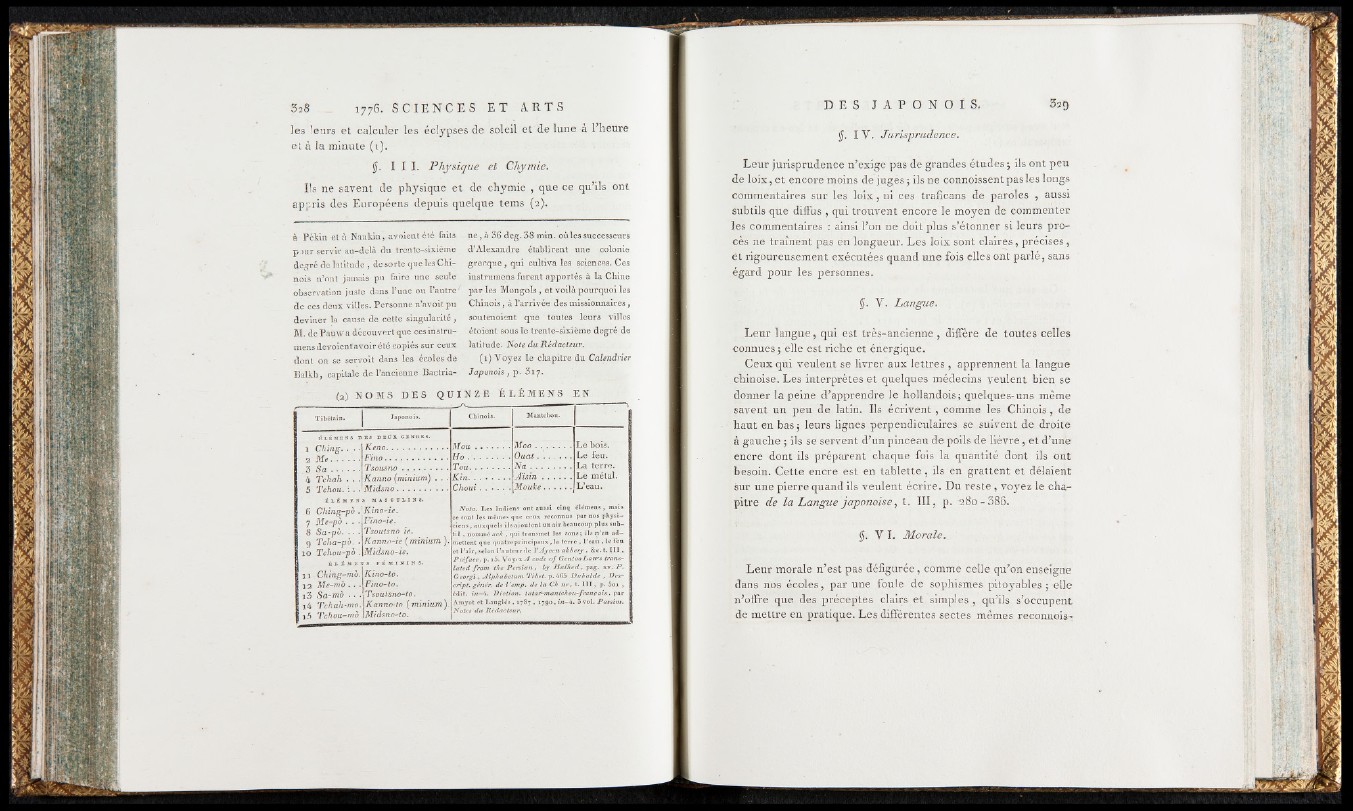

(2) N O M S D E S Q U I N Z E É L É M E N S EN

T ibétain. Japonois.

É1ÉMENS DBS DEUX GENRES.

l Ching. . . . Keno..........................

KÏitiVJ

4 Tchah . . . K anno (minium) . . .

5 Tchou. : . . Midsno. ....................

É l É M I S MASCULINS.

6 Ching-pb . Kino-ie.

7 Meypà . . . Fino-ie.

8 Sa-pb. . . . Tsoutsno ie.

9 Tcha-pb. . Kanno-ie ( minium ).

10 Tchou-po . Midsno-ie.

A X A M E S FÉMININS.

i l Ching-mo. Kirio-to.

12 Me-mo . . . Fino-lo.

i 3 Sa-mo . . . Tsoulsno-to.

i 4 Tchah-mo. Kanno-to (minium).

i 5 Tchou-mb Midsno-to. ,

Chinois. Man tchou.

H o ............................ Ouat............... Lé feu.

Kin.................. A'isin . . . . . . Le métal.

Choui.......... ... Mouke............ L ’eau.

Nota. Les Indiens ont aussi cinq élémens , m ais

ce sont les mêmes ue ceux reconnus par nos phy sicien

s, auxquels ils ajoutent un air beaucoup plus su b -

til , nommé a c li, ui transm et les son s ; ils n ’en a d -

m ettent que quatre p rin cipa ux ,la terr , l ’eau , le feu

et l ’air, selon l ’a ut sur de VAyeen ah bery , &c. t. II.I.,

Préface, p. i5 . Voyez A code o f Gent ooLarrs transla

ted from the P ersian, by Halhe d , pag. xv. P .

, A lp h ahetum Tibet, p. 465. Duliàlde , Des-

ri.pt. génér. de l ’ ernp. de la Ch ne, t. I I I , p. 5oi ,

édit, in—h. Diction. tatai<-mantchou-français, par

Amyot et Langlés , 1787 , 1790, in - 4. 3 vol. Passim.

Notes'du R édacteur.

§. I V. Jurisprudence.

Leur jurisprudence n’exige pas de grandes études; ils ont peu

de loix, et encore moins déjugés; ils ne connoissent pas les longs

commentaires sur les lo ix , ni ces traficans de paroles , aussi

subtils que diffus , qui trouvent encore le moyen de commenter

les commentaires : ainsi l’on ne doit plus s’étonner si leurs procès

ne traînent pas en longueur. Les loix sont claires, précises,

ét rigoureusement exécutées quand une fois elles ont parlé, sans

égard pour les personnes.

V. Langue.

Leur langue, qui est très-ancienne , diffère de toutes celles

connues,; elle est riche et énergique.

Ceux qui veulent se livrer aux lettres , apprennent la langue

chinoise. Les interprètes et quelques médecins veulent bien se

donner la peine d’apprendre le hollandois; quelques-uns même

savent un peu de latin. Ils écrivent , comme les Chinois , de

haut en bas ; leurs lignes perpendiculaires se suivent de droite

à gauche ; ils se servent d’un pinceau de poils de lièvre, et d’une

encre dont ils préparent chaque fois la quantité dont ils ont

besoin. Cette encre est en tablette , ils en grattent et délaient

sur une pierre quand ils veulent écrire. Du reste, voyez le chapitre

de la Langue japonaise, t. III, p. 280-386.

$. V I . Morale.,

Leur morale n’est pas défigurée, comme celle qu’ on enseigne

dans nos écoles, par une foule de sophismes pitoyables ; elle

n’offre que des préceptes clairs et. simples , qu’ils, s’occupent

de mettre en pratique. Les différentes sectes mêmes reconnois