le 1" et le i5 de chaque mois sont des jours de repos que les

ouvriers consacrent au plaisir, les courtisanes mèmè interrompent

leur commerce, et croient pouvoir donner ce jour à leur

plaisir , après en avoir consacré quatorze à ceux du public..

Leurs jours n’ont que douze heures et non pas vingt-quatre

comme les nôtres. Ils comptent six heures,du lever au coucher

du soleil, et six heures du coucher à son lever , de maniéré que

midi etminuitrépondent chtz eux à trois heures et àneuf heures.

Ils ne connoissent ni les horloges , ni les sabliers ; ils mesurent

le tems avec des mèches filées comme des cordes et garnies

de noeuds d’espace en espace. On allume cette mèche, et 1 on

compte les heures.écoulées par les noeuds qui sont brûlés. On

annonce l’heure pendant le jour en frappant sur dés cloches

qui sont dans les temples ; pendant la nuit, la garde frappe deux

morceaux de bois l’un contre l’autre , en faisant patrouille.

Les Jappnois comptent leur âge de l’année , et non du mois

ni du quantième de leur naissance,. Ainsi peu importe qu’un

enfant soit venu au monde au commencement ou à la fin dé

l ’année , le premier jour de l’année suivante il est censé avoir

un an.

Leur ère commune date de Nin-o, 660 ans avant notre ere

Vulgaire.

Quoiqu’ils comptent, comme nous , douze signes célestes, ils

leur donnent des noms différens de ceux que nous leur ayons

assignés. Les voici

1 N e , la souris.

2 Ous, le boeuf.

3 Torra , le tigre.

4 Ov, le lièvre.

5 Tais , le dragon.

6 M i , le serpent.

7 Ouna, Je cheval.

8 Tchitchous, le mouton.

9 Sar, le singe,

10 Tor ri , le coq,

11 In , le chien,

12 I , l’ours,

Les années portent aussi les npms de ces mêmes signes cé-

J A P O N O I S ' .

lestes; ainsi l’année 1774 de notre ère vulgaire correspotidoit à

l’année japonoise du cheval, et 1776 à celle du singe (i).

(x) Voici encore une preuve de l’origine Tatare des Japonois. Les Mongols,

les Kalmouks, les Manlchoux eL les principales hordes Tatarcs, aussi-bien que

les Indiens, les Chiiois ,les Tibétains, ont encore un cycle Je'douze années, désignées

par des noms d’animaux , lequel se répète cinq fois dans leur grand cycle

de soixante ans. Saumaise a retrouvé le même cycle duodénaire chez les Chal-

déens, d’où il prétend que les Tatars l’ont tiré. Le P. Georgi étend la même

observation sur les Egyptiens et les Grecs. — Les Japonois ont aussi un cycle

sexagénaire comme les Chinois , les Indiens et les Tibétains. Comme ces détails

nous entraineroient bien au-delà des bornes que nous prescrivent les devoirs

de rédacteur, nous, renvoyons lé lecteur aux ouvrages de Gentil, de B ailly , à

la savante dissertation de Bayer de Horis sihicis, à Y Alphabefum Tibelum du

P. Georgi, et sur-tout au troisième volume d eYAyeen Akbery, or thë institutes

of emperor Akber translater! from the original Fcrsian by Gladtrin, in-4°. Calcutta

, 1786. Ce volume > entièrement consacré à l’Indostan , renferme un assez

Ions traité de l’astronomie des Hindoux , avec des éclaircissémens et des notes

deM Reuben Burrow , célèbre mathématicien anglais’, qui s’est livré’ à 'l’élude

du sanscrit et qui a déjà fait, sur l’aslionomic indienne, de. grands travaux

qu’il se propose de publier J’ai recueilli et dressé, d’après ces différens ouvrages ,

un tableau qui aura peut-être quelque mérite aux yeux de ceux qui cultivent

les langues.

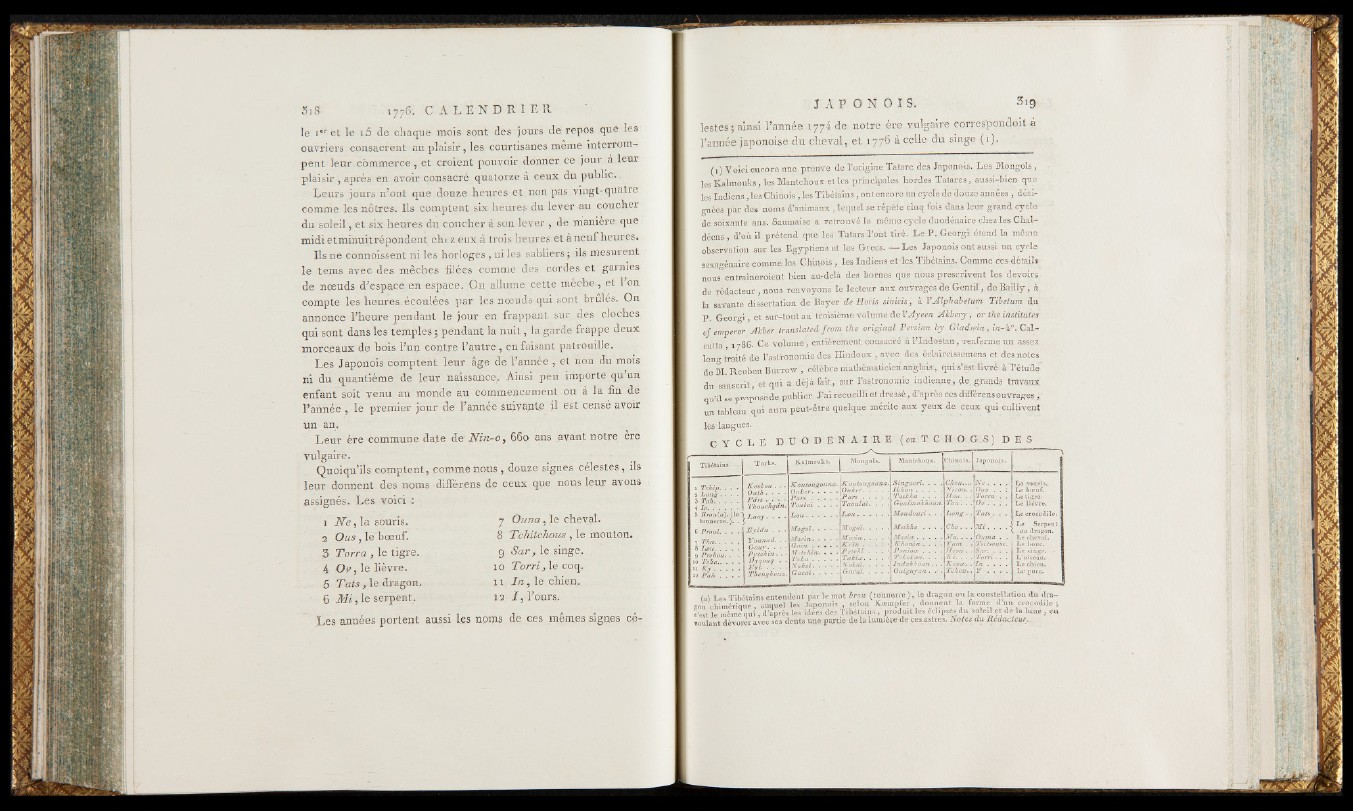

C Y C L E D U O D E N A I R E . {ou T C H O G S) D E S

r~

Tibétains - T u rk s. K alm ouks. Mongols. Mantchoux. Chinois. Japonois.

“*A

i Tchip. . . •

34 Tah................ Io. H H . 5 J5ro«(a), (le '

tonnerre. ). ■

6 Proul. . . .

7 Tha................

8 Lou. . . . .

9 Prehou. . . 10 Tc7ia.. . . .

mia Ê m ................ Pah . . . .

K est; ou. .

O u lh . . • •

Pdrs . . ; • Thouchqdn.

L ou y . . . •

E y ld n . . •

Younad. . •

P y tcli i n . . ■

Dyqouq . •

E y t................ Thenghouz.

Koutougouna.

O u te r................

Pars . . . . .

Touldi . . . .

Mogoî................

Moyinr. . . . •

Goïn . . . . .

Metchin. . • -

T a ta . . . • .

Gacaï. \ . . .

JT oulougoelna.

O u te r................

Pars . . .

Taouldi. . . .

L o u . .

Mogdi. . . . .

Mo rin . . . . •

K c'in . . . . •

Pebclii . . . •

T a t iu . . . . •

No tai. . . . .

Gacaï. . . . .

I p u m ? '. ! . '!

Goul'm athoun.

Moudouri ... .

Meithe

M o r in .............

K h o n in

Pon iou . . .

Tchotou. . .

Indc ithoun. .

OuLguyan. .-•

Chou....

Nieou.

Che , .

Ma. . . .

Yarn .

Heod .

K i . . . .

Keou-.

Tàhou..

Ne . . . .

Ous . . i

Torra . .

Q v . .

Tabs . . . ..

M i . . . .

Tsitsouse.

Sar. . . . .

ï n rn : : :

LLea bsooeuurfi.s.

Le liêVre.

Le crocodile.

Le Serpent

ou dragon.

Le bouc. '

L e singe. -

L ’oiseau.

-L e p d r“ ’

a) Les Tibétains entendent par le mot brou (tonnerre ) , le dragon ou la constellation du dra-

n chimérique auuqquueell lleess JJaappoonnois , selon Koempfer , donnent la forme d’un crocodile;

c’est le'mème q ui, Tapribslês ' ’après les idées c-_-dés Tibétains -----, , ,pro\a Tuitlés éclipsés * .

du soleil e t de la lune, en Col. 1C X 1 I i i . . . ___ . * _ 2 _ 1 „ , x,nn eslvae U-sï-ê-aa ri:u Poz//i/»fdt#r

Toulant dévorer avec ses dents une partie 4e la lumière de ces astres. Notes du Rédacteur.,