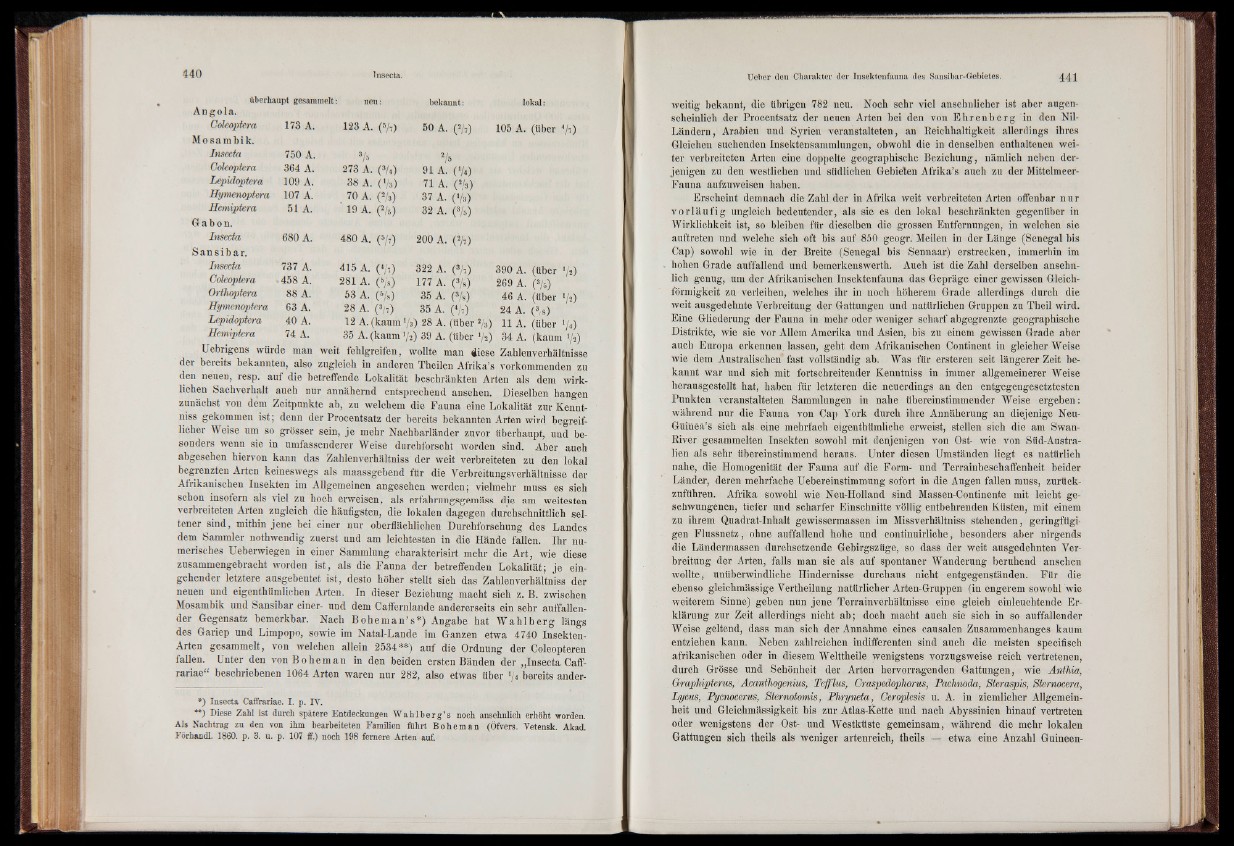

überhaupt gesammelt: neu: bekannt: lokal:

Angola.

Coleóptera 173 A. 123 A. .$/,) 50 A. (2/7) 105 A. (über </7)

Mosambi k .

Insecta 750 A. s/5 2/5

Coleóptera 364 A. 273 A. (*/«) 91 A. (»/«)

Lepidoptera 109 A. 38 A. ('/s) 71 A. (2/s)

Hymenoptera 107 Á. 70 A. (J/3) 37 A. (>/3)

Hemiptera 51 A. ' 19 A. (2/6) 32 A. (s/5)

Gabon.

Inseda 680 A. 480 A. (5/i) 200 A. (2/7)

Sans iba r .

Insecta 737 A. 415 A. («/,) 322 A. («/,) 390 A. (über

Coleóptera .458 A. 281 A. («/s) 177 A. (3/8) 269 A. (s/6)

Orthoptera 88 A. 53 A. Ä 35 A. (s/8) 46 A. (über l/2)

Hymenoptera 63 A. 28 A. (s/7) 35 A. (4/7) 24 A. (3,s)

Lepidoptera 40 A. 12 A. (kaum >/s) 28 A. (Uber 2/3) 11 A. (über »/«)

Hemiptera 74 A. 35 A. (kaum ‘/2) 39 A. (über V/i 34 A. (kaum V»)

Uebrigens würde man weit fehlgreifen, wollte man diese Zahlenverhältnisse

dei bereits bekannten, also zugleich in anderen Theilen Afrika’s vorkommenden zu

den neuen, resp. aut die betreffende Lokalität beschränkten Arten als dem wirklichen

Sachverhalt auch nur annähernd entsprechend ansehen. Dieselben hangen

zunächst von dem Zeitpunkte ab, zu welchem die Fauna eine Lokalität zur Kennt-

niss gekommen ist; denn der Procentsatz der bereits bekannten Arten wird begreiflicher

Weise um so grösser sein, je mehr Nachbarländer zuvor überhaupt, und besonders

wenn sie in umfassenderer Weise durchforscht worden sind. Aber auch

abgesehen hiervon kann das Zahlenverhältniss der weit verbreiteten zu den lokal

begrenzten Arten keineswegs als maassgebend für die VerbreitungsVerhältnisse der

Afrikanischen Insekten im Allgemeinen angesehen werden; vielmehr muss es sich

schon insofern als viel zu hoch erweisen, als erfahrungsgemäss die am weitesten

verbreiteten Arten zugleich die häufigsten, die lokalen dagegen durchschnittlich seltener

sind, mithin jene bei einer nur oberflächlichen Durchforschung des Landes

dem Sammler nothwendig zuerst und am leichtesten in die Hände fallen. Ihr numerisches

Ueberwiegen in einer Sammlung charakterisirt mehr die Art, wie diese

znsammengebracht worden ist, als die Fauna der betreffenden Lokalität; je eingehender

letztere ausgebentet ist, desto höher stellt sich das Zahlenverhältniss der

neuen und eigenthümlichen Arten. In dieser Beziehung macht sich z. B. zwischen

Mosambik und Sansibar einer- und dem Caffernlande andererseits ein sehr auffallender

Gegensatz bemerkbar. Nach Bo h ema n ’s*) Angabe hat Wa h lb e r g längs

des Gariep und Limpopo, sowie im Natal-Lande im Ganzen etwa 4740 Insekten-

Arten gesammelt, von welchen allein 2534**) auf die Ordnung der Coleopteren

fallen. Unter den von Bo hem an in den beiden ersten Bänden der „Insecta Caflf-

rariae“ beschriebenen 1064 Arten waren nur 282, also etwas über */4 bereits ander*)

Insecta Caffrariae. f. p. IY.

**) Diese Zahl ist durch spätere Entdeckungen Wa h l b e r g ’s noch ansehnlich erhöht worden.

Als Nachtrag zu den von ihm bearbeiteten Familien führt B o h ema n (Öfvers. Yetensk. Akad.

Förhandl. 1860. p. 3. u. p. 107 ff.) noch 198 fernere Arten auf.

weitig bekannt, die übrigen 782 neu. Noch sehr viel ansehnlicher ist aber augenscheinlich

der Proeentsatz der neuen Arten bei den von E h r e n b e r g in den Nil-

Ländern, Arabien und Syrien veranstalteten, an Reichhaltigkeit allerdings ihres

Gleichen suchenden Insektensammlungen, obwohl die in denselben enthaltenen weiter

verbreiteten Arten eine doppelte geographische Beziehung, nämlich neben derjenigen

zu den westlichen und südlichen Gebiefen Afrika’s auch zu der Mittelmeer-

Fauna aufzuweisen haben.

Erscheint demnach die Zahl der in Afrika weit verbreiteten Arten offenbar n u r

vor läuf ig ungleich bedeutender, als sie es den lokal beschränkten gegenüber in

Wirklichkeit ist, so bleiben für dieselben die grossen Entfernungen, in welchen sie

auftreten und welche sich oft bis auf 850 geogr. Meilen in der Länge (Senegal bis

Cap) sowohl wie in der Breite (Senegal bis Sennaar) erstrecken, immerhin im

hohen Grade auffallend und bemerkenswerth. Auch ist die Zahl derselben ansehnlich

genug, um der Afrikanischen Insektenfauna das Gepräge einer gewissen Gleichförmigkeit

zu verleihen, welches ihr in noch höherem Grade allerdings durch die

weit ausgedehnte Verbreitung der Gattungen und natürlichen Gruppen zu Theil wird.

Eine Gliederung der Fauna in mehr oder weniger scharf abgegrenzte geographische

Distrikte, wie sie vor Allem Amerika und Asien, bis zu einem gewissen Grade aber

auch Europa erkennen lassen, geht dem Afrikanischen Continent in gleicher Weise

wie dem Australischen fast vollständig ab. Was für ersteren seit längerer Zeit bekannt

war und sich mit fortschreitender Kenntniss in immer allgemeinerer Weise

herausgestellt hat, haben für letzteren die neuerdings an den entgegengesetztesten

Punkten veranstalteten Sammlungen in nahe übereinstimmender Weise ergeben:

während nur die Fauna von Cap York durch ihre Annäherung an diejenige Neu-

Guinea’s sich als eine mehrfach eigentümliche erweist, stellen sieh die am Swan-

River gesammelten Insekten sowohl mit denjenigen von Ost- wie von Siid-Austra-

lien als sehr übereinstimmend heraus. Unter diesen Umständen liegt es natürlich

nahe, die Homogenität der Fauna auf die Form- und Terrainbeschaffenheit beider

Länder, deren mehrfache Uebereinstimmung sofort in die Augen fallen muss, zurückzuführen.

Afrika sowohl wie Neu-Holland sind Massen-Continente mit leicht geschwungenen,

tiefer und scharfer Einschnitte völlig entbehrenden Küsten, mit einem

zu ihrem Quadrat-Inhalt gewissermassen im Missverhältniss stehenden, geringfügigen

Flussnetz, ohne auffallend hohe und continuirliehe, besonders aber nirgends

die Ländermassen durchsetzende Gebirgszüge, so dass der weit ausgedehnten Verbreitung

der Arten, falls man sie als auf spontaner Wanderung beruhend ansehen

wollte, unüberwindliche Hindernisse durchaus nicht entgegenständen. Für die

ebenso gleichmässige Vertheilung natürlicher Arten-Gruppen (in engerem sowohl wie

weiterem Sinne) geben nun jene Terrainverhältnisse eine gleich einleuchtende Erklärung

zur Zeit allerdings nicht ab; doch macht auch sie sich in so auffallender

Weise geltend, dass man sich der Annahme eines causalen Zusammenhanges kaum

entziehen kann. Neben zahlreichen indifferenten sind auch die meisten specifisch

afrikanischen oder in diesem Welttheile wenigstens vorzugsweise reich vertretenen,

durch Grösse und Schönheit der Arten hervorragenden Gattungen, wie Anthia,

Graphipterus, Accmthogenius, Teffl/us, Graspedophorus, Pachnoda, Steraspis, Sternocera,

Lycus, Pycnocerus, Sternotomis, Phryneta, Ceroplesis u. A. in ziemlicher Allgemeinheit

und Gleichmässigkeit bis zur Atlas-Kette und nach Abyssinien hinauf vertreten

oder wenigstens der Ost und Westküste gemeinsam, während die mehr lokalen

Gattungen sich theils als weniger artenreich, theils — etwa eine Anzahl Guineen