Nous remarquerons que dans les climats chauds,

les pluies , quoique beaucoup plus abondantes ,

sont cependant moins fréquentes que dans les pays

froids. Les contrées voisines de la mer , surtout

lorsqu’elles sont du côté où le vent souffle le

plus habituellement , sont bien plus pluvieuses

que celles qui sont situées en avant dans les

terres. Lesmontagnes paraissent avoir une grande

action sur les nuages , elles favorisent leur formation

et leur résolution en pluie : aussi en

tombe-t-il une plus grande quantité dans les

pays montagneux, toutes choses égales d’ailleurs.

La position d’un pays par rapport 'aux chaînes ,

a encore une grande influence sur la quantité

de pluie ; elle est beaucoup plus rare dans les

contrées placées derrière ces chaînes, par rapport

au point de l ’horizon d’où viennent habituellement

les vents pluvieux.

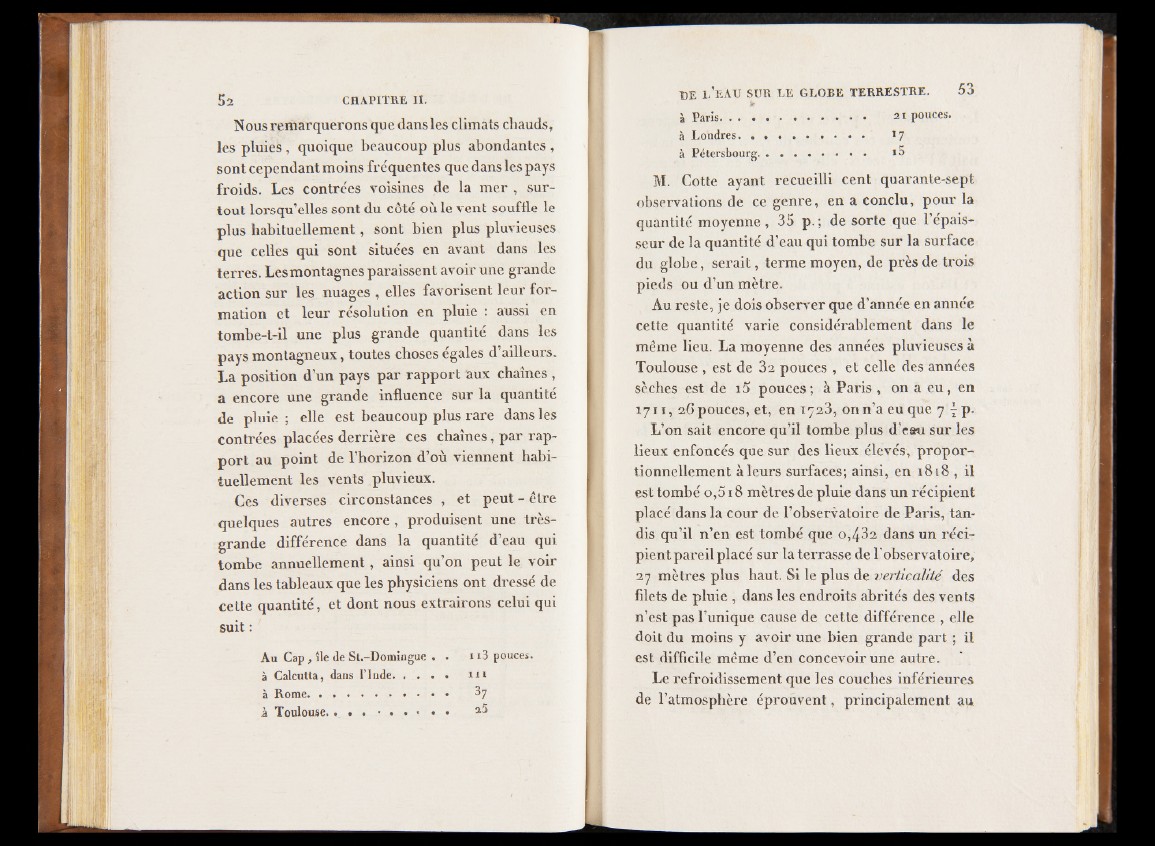

Ces diverses circonstances , et peut - être

quelques autres encore, produisent une très-

grande différence dans la quantité d’eau qui

tombe annuellement, ainsi qu’on peut le voir

dans les tableaux que les physiciens ont dressé de

cette quantité, et dont nous extrairons celui qui

suit : 1

Au Cap, île (le St.-Domingue . .

à Calcutta, dans l’Inde. , . . .

à Rome............................................ i Toulouse. . . • . . « • •

1 13 pouces.

n i

37

a5

à Paris.................................................. 21 pouces.

à Londres............................................ >7

à Pétersbourg................................. i 5

M. Cotte ayant recueilli cent quarante-sept

observations de ce genre, en a conclu, pour la

quantité moyenne, 35 p. ; de sorte que l’épaisseur

de la quantité d’eau qui tombe sur la surface

du globe, serait, terme moyen, de près de trois

pieds ou d’un mètre.

Au reste, je dois observer que d’année en année

cette quantité varie considérablement dans le

même lieu. La moyenne des années pluvieuses à

Toulouse , est de 32 pouces , et celle des années

sèches est de i 5 pouces; à Paris , on a eu, en

1711, 26 pouces, et, en 1723, on n’a eu que 7 7 p-

L’on sait encore qu’il tombe plus d’easu sur les

lieux enfoncés que sur des lieux élevés, proportionnellement

à leurs surfaces; ainsi, en 1818 , il

est tombé o,518 mètres de pluie dans un récipient

placé dans la cour de l’observatoire de Paris, tandis

qu’il n’en est tombé que o,432 dans un récipient

pareil placé sur la terrasse de F observatoire,

27 mètres plus haut. Si le plus de verticalité des

filets de pluie , dans les endroits abrités des vents

n’est pas l ’unique cause de cette différence , elle

doit du moins y avoir une bien grande part ; il

est difficile même d’en concevoir une autre.

Le refroidissement que les couches inférieures

de l ’atmosphère éprouvent, principalement au