Limite de neiges.

Il su*l: 3e là j que, si l’on s’ élève dans l’atmosphère au-

dessus d un lieu , d autant de fois 160 mètres qu’il y a de

degres dans 1 expression de la température moyenne de ce

lieu , on atteindra le point oùle thermomètre se tient, terme

moyen, à zéro, c’est-à-dire le point où la glace et la neige

cesseraient de fondre,-si la température ne variait pas d’une

saison à l’autre : tout ce qui s’élèverait au-dessus d’une surface

menée par ces divers points, serait continuellement couvert de

neige, et cette surface serait la limite inferieure des neiges per pétuelles.

Elle toucherait la surface de la terre dans le voisinage du

pôle , et irait en s élevant vers l’equateur, où elle serait à 432°

métrés ( 27° X 160) au-dessus du niveau des mérs. Mais il

paraît que, par l’effet de la différence entre les saisons , ou par

celui de la chaleur particulière, provenant de la masse du globe,

que les plateaux et montagnes portent avec eu x, cette limite

est d environ 3 ou de 5oo mètres plus élevée que le zéro

moyen ; de sorte que son élévation verticale au-dessus d’un

point dont la latitude est l serait à-peu-près

4320 mèt. coss. 1 l —p- 5oo mètres ,

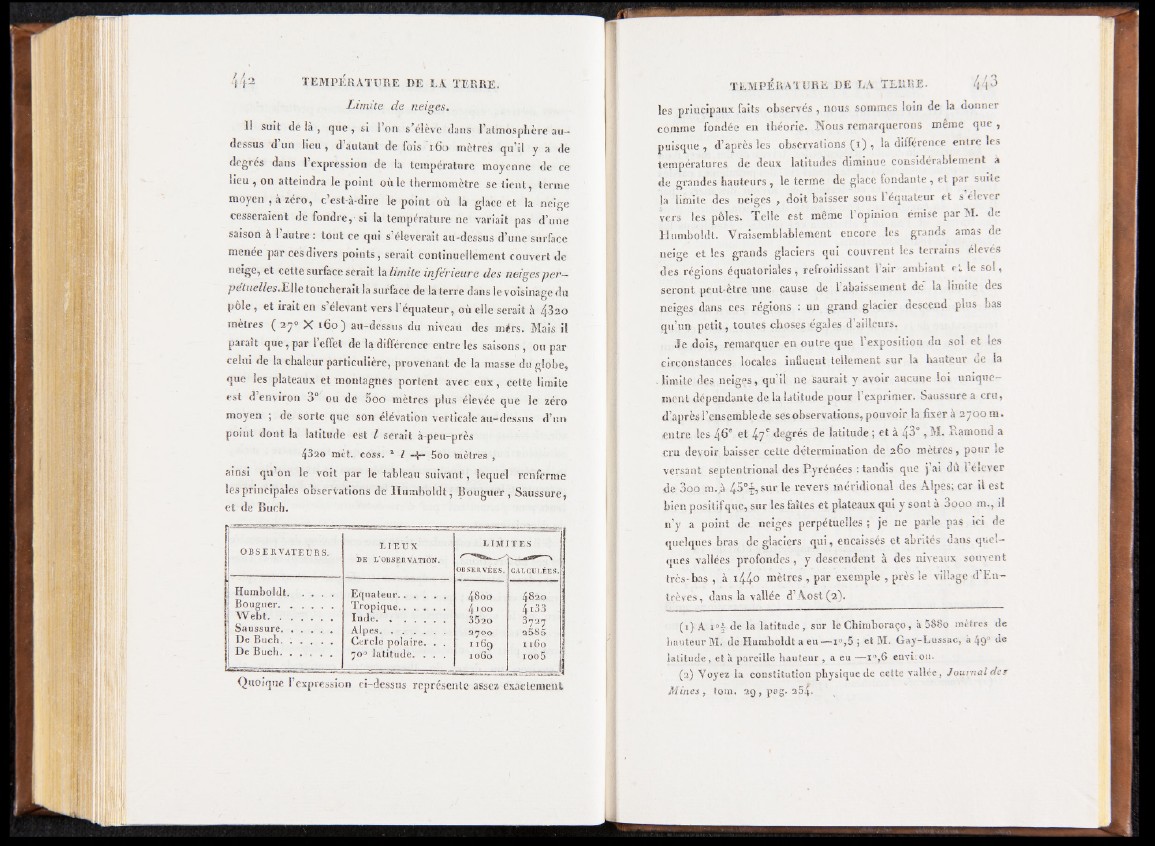

ainsi qu on le voit par le tableau suivant, lequel renferme

les principales observations de Humboldt, Bouguer , Saussure,

et de Buch.

OBSERVATEURS.

LIEUX

DE L’OBSEKVATION.

LIMl

OBSERVÉES.

TES

CALCULÉES. ;

Humboldt................

Bouguer. . .

W e b t .......................

Saussure..................

I De Buch. . . . . .

De B u c h ................

IL--------— . . . .—-

Equateur.................

Tropique.. . . . .

Inde.....................

Alpes.......................

Cercle polaire. . .

700 latitude. . . .

4800

4>oo

3520

2700

1 169

1060

4820

4 1 33

3727

2585 j

1 160 j

100 5 j

Quoique l’expression ci-dessus représente assez exactement

les principaux faits observés , nous sommes loin de la donner

comme fondée en théorie. Nous remarquerons même que ,

puisque, d’ après les observations (1) , la différence entre les

températures de deux latitudes diminue considérablement a

de grandes hauteurs , le terme de glace fondante , et par suite

la limite des neiges , doit baisser sous 1 équateur et s élever

vers les pôles. Telle est même 1 opinion émise par M. de

Humboldt. Vraisemblablement encore les grands amas de

neige et les grands glaciers qui couvrent les terrains élevés

des régions équatoriales, refroidissant l’air ambiant f . le sol,

seront peut-être une cause de l’abaissement de la limite des

neiges dans ces régions : un grand glacier descend plus bas

qu’un petit, toutes choses égales d’ailleurs.

Je dois, remarquer en outre que l’exposition du sol et les

circonstances locales influent tellement sur la hauteur de la

. limite des neiges, qu’il ne saurait y avoir aucune loi uniquement

dépendante de la latitude pour l’exprimer. Saussure a cru,

d’après l’ensemble de ses observations, pouvoir la fixer à 2700 m.

entre les 46“ et 47e degrés de latitude ; et à 43° , M. Ramond a

cru devoir baisser cette détermination de 260 mètres, pour le

versant septentrional des Pyrénées : tandis que j’ai dû l’élever

de 3oo m.à 45°-jiSur le revers méridional des Alpes; car il est

bien positifque, sur les faîtes et plateaux qui y sont à 3ooo m., il

n’y a point de neiges perpétuelles ; je ne parle pas ici de

quelques bras de glaciers qui, encaissés et abrités dans quelques

vallées profondes, y descendent à des niveaux souvent

très-bas , à x44° mètres , par exemple , près le village d’En-

trèves, dans la vallée d’Âost(2).

(1) A i ° j de la latitude , sur le Chiruboraço, à 588o mètres de

hauteur M. de Humboldt a eu— 1°,5 ; et M. Gay-Lussac, à 49" de

latitude, et à pareille hauteur , a eu — i °,6 envi;ou.

(2) Voyez la constitution physique de cette vallée, Journal de?

Mines, ton». 29, pag. 254.