43o

croissement réel est un peu plus rapide que celui indiqué par

le calcul. Il paraîtrait plus rapide encore si nous comparions

les résultats de ce calcul, avec ceux dès observations thermo-

métriques faites dans la couche inférieure de l’atmosphère ,

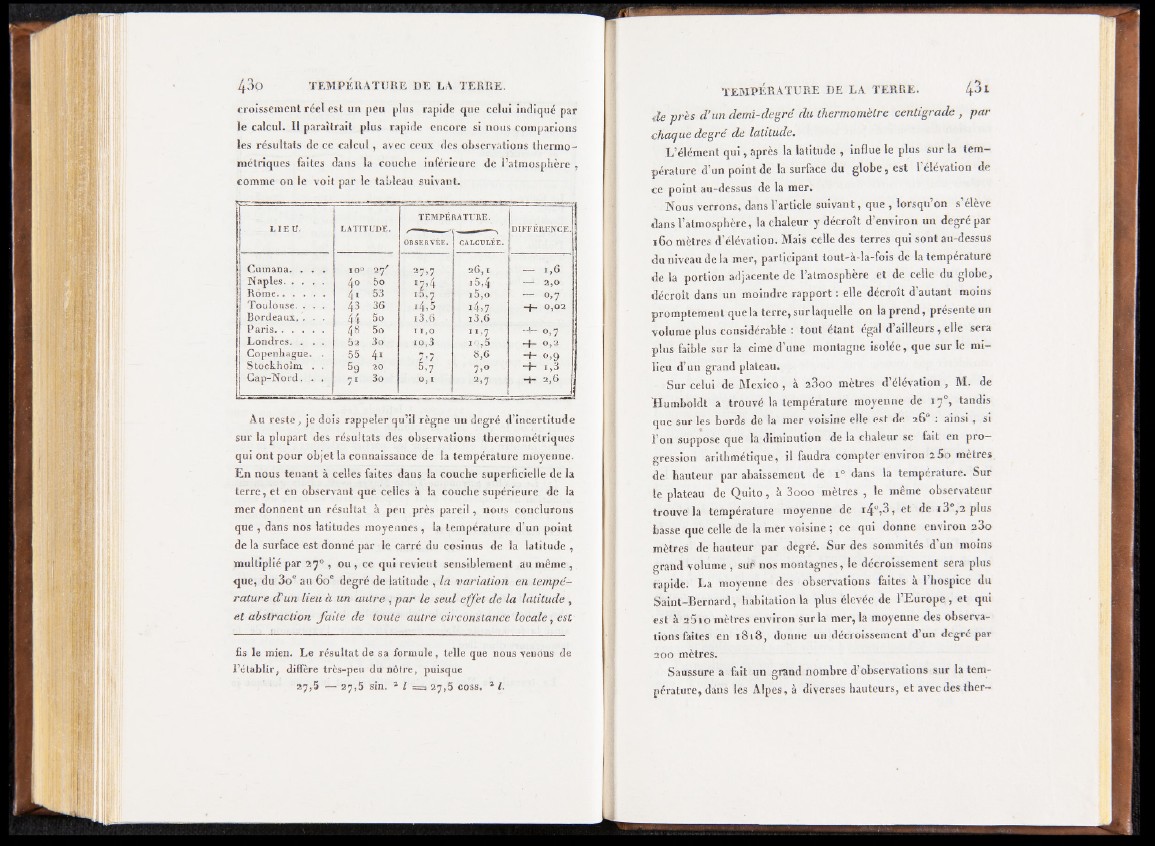

comme on le voit par le tableau suivant.

LIEU. L A T ITU D E .

TEMPERATURE.

DIFFÉRENCE.

OBSERVÉE. CALCULÉE.

Cuinana. . . . 10° 27' 27>7 26,1 — 1,6

Naples.............. 4o 5o *7>4 15,4 --- ï 2,0 ;

Rome................. 4 t 53 i 5 , 7 i 5,o — 0,7

Toulouse. . . .

Bordeaux. . . .

43 36

44 5o

14.5

13.6 *4,7

i 3 , 6

-f- 0,02

Paris................. 48 5o ï 1,0 1 1,7 - 4 - 0,7 1

Londres. . . . &2 3o io ,3 ro,5 “l- ° ,2

Copenhague. . 55 4 1 7?7 8,6 -+■ Cl,9

Stockholm . . 5o 30 5,7 7>° ~f- i ,3

Cap-Nord, . . 71 3o 0,1 2>7 *4- 2,6

Au reste, je dois rappeler qu’il règne un degré d’incertitude

sur la plupart des résultats des observations thermométriques

qui ont pour objet la connaissance de la température moyenne.

En nous tenant à celles faites dans la couche superficielle de la

terre, et en observant que celles à la couche supérieure de la

mer donnent un résultat à peu près pareil, nous conclurons

que , dans nos latitudes moyennes, la température d’un point

de la surface est donné par le carré du cosinus de la latitude ,

multiplié par iq ° , ou, ce qui revient sensiblement au même ,

que, du 3oe au 60e degré de latitude , la variation en température

d'un lieu à un autre , par le seul effet de la latitude ,

et abstraction fa ite de toute autre circonstance locale, est

fis le mien. Le résultat de sa formule, telle que nous venons de

l ’établir, diffère très-peu du nôtre, puisque

2 7 ,5 — 2 7 ,5 siii. 1 l = 5 2 7 ,5 coss. 1 1.

de près d’ un demi-degré du thermomètre centigrade , par

chaque degré de latitude.

L ’élément q u i, après la latitude , influe le plus sur la température

d’un point de la surface du globe, est l’élévation de

ce point au-dessus de la mer.

Nous verrons, dans l’article suivant, que , lorsqu’on s’ élève

dans l’atmosphère, la chaleur y décroît d’environ un degré par

160 mètres d’élévation. Mais celle des terres qui sont au-dessus

du niveau de la mer, participant tout-à-la-fois de la température

de la portion adjacente de l’atmosphère et de celle du globe,

décroît dans un moindre rapport : elle décroît d’autant moins

promptement que la terre, sur laquelle on la prend, présente un

volume plus considérable : tout étant égal d’ailleurs, elle sera

plus faible sur la cime d’une montagne isolée, que sur le milieu

d’ un grand plateau.

Sur celui de Mexico, à 2800 mètres d’élévation , M. de

Humboldt a trouvé la température moyenne de iy ° , tandis

que sur les bords de la mer voisine elle est de 26° : ainsi, si

l’on suppose que la diminution de la chaleur se fait en progression

arithmétique, il faudra compter environ 25o mètres

de hauteur par abaissement de i° dans la température. Sur

le plateau de Quito, à 3ooo mètres , le même observateur

trouve la température moyenne de i 4u,3, et de i 3 ,2 plus

basse que celle de la mer voisine ; ce qui donne environ 23o

mètres de hauteur par degré. Sur des sommités d’un moins

grand volume , sué nos montagnes, le décroissement sera plus

rapide. La moyenne des observations faites à l’hospice du

Saint-Bernard, habitation la plus élevée de l’Europe, et qui

est à 2510 mètres environ sur la mer, la moyenne des observations

faites en 1818, donne un décroissement d’un degré par

200 mètres.

Saussure a fait un grand nombre d’observations sur la température,

dans les Alpes, à diverses hauteurs, et avec des ther-

.«JO.