DE LÀ 464 MESURE DES HAUTEURS

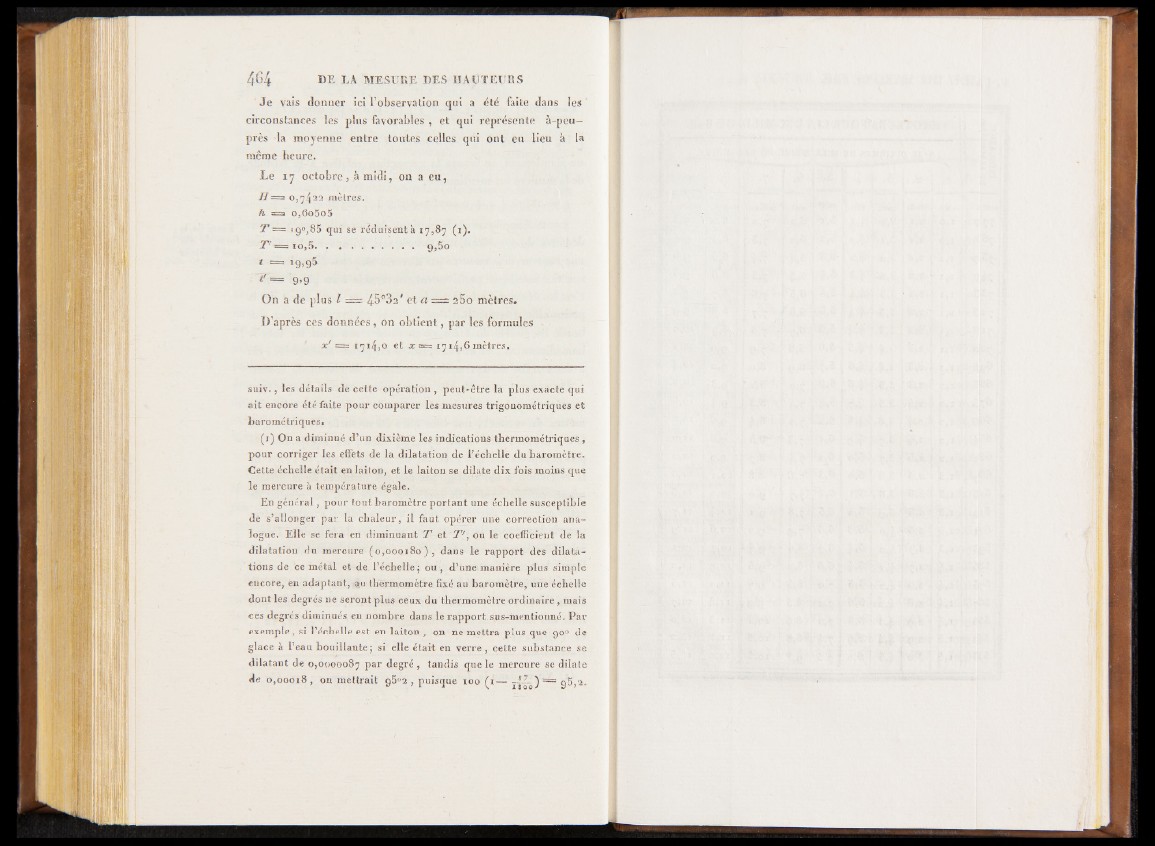

Je yais donner ici l’observation qui a été faite dans les

circonstances les plus favorables , et qui représente à-peu-

près la moyenne entre toutes celles qui ont eu lieu à la

même heure.

Le 17 octobre, à midi, on a eu,

H== 0,7/j23 mètres.

h = o,6o5o5

T = t.90,85 qui se réduisent à 17,87 (1).

.7’' ' = 10 ,5.............................. .... 9 ,5 o

1 == I9>9^

ir~ 9’9

On a de plus l = 4-5°32* et a = 25o mètres.

D’après ces données, on obtient, par les formules

x ' = 171^,0 et x = 1714,6 mètres. *1

suiv., les détails de cette opération , peut-être la plus exacte qui

ait encore été faite pour comparer les mesures trigonométriques et

barométriques.

(1) On a diminué d’un dixième les indications thermométriques ,

pour corriger les effets de la dilatation de l’échelle du baromètre.

Cette échelle était en laiton, et le laiton se dilate dix fois moins que

le mercure à température égale.

En général, pour tout baromètre portant une échelle susceptible

de s’ allonger par la chaleur, il faut opérer une correction analogue.

Elle se fera en diminuant T et T ' , ou le coefficient de la

dilatation du mercure (0,000180), dans le rapport des dilatations

de ce métal et de l’échelle ; ou, d’une manière plus simple

encore, en adaptant, au thermomètre fixé au baromètre, une échelle

dont les degrés ne seront plus ceux du thermomètre ordinaire , mais

ces degrés diminués en nombre dans le rapport sus-mentionné. Par

exemple, si l’échelle est en laiton , on ne mettra plus que 90° de

glace à l’eau bouillante; si elle était en verre , cette substance se

dilatant de 0,0000087 par degré, tandis que le mercure se dilate

de 0,00018, on mettrait , puisque 100 (1— g5,a.