L f

4. , ÎÎi'

Ancien

gouvernement.

Ai "A 1

L’autorité souveraine de chacun de ces petits états, espèces de monarchies

domestiques, étoit dévolue à un chef unique ou roi, nommé

maga-Iahi, c’est-à-dire, ancien homme, supérieur, chef de famille, patriarche,

parce qu’à i’exception des mangatchangs et des atchaots, la peupiade

entière n’étoit en effet composée que de parens. Pour bien concevoir

cette dignité, et les autorités inférieures qui en relevoient, jetons ies

yeux sur ia figure ci-jointe :

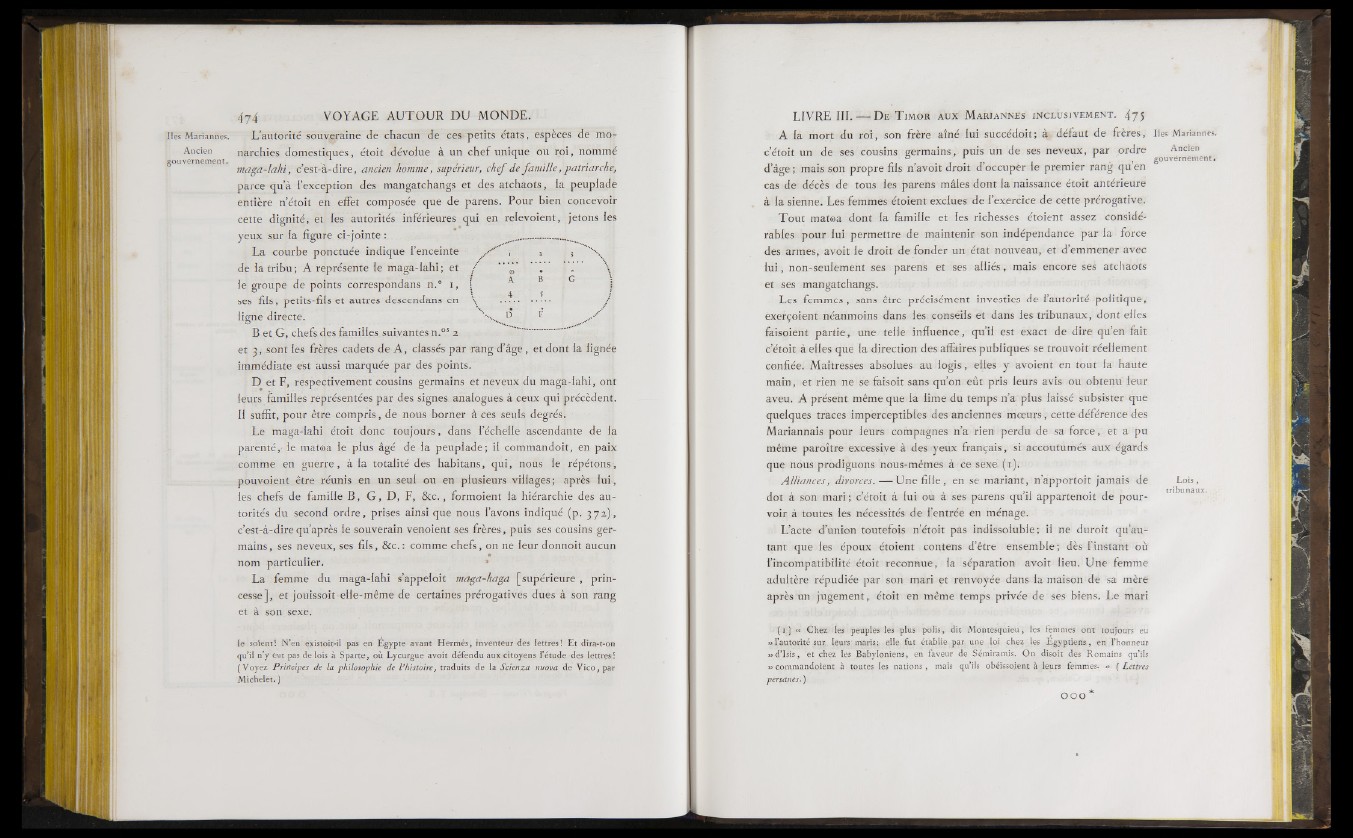

La courbe ponctuée indique l’enceinte

de ia tribu; A représente ie maga-lahi; et

ie groupe de points correspondans n.° i,

.A.

ses fils, petits-fiis et autres descendans en

4

ligne directe. D f

B et G, chefs des familles suivantes n.“’ 2

et 3, sont les frères cadets de A , ciassés par rang d’âge, et dont la lignée

immédiate est aussi marquée par des points.

D et F, respectivement cousins germains et neveux du maga-lahi, ont

leurs familles représentées par des signes analogues à ceux qui précèdent.

Il suffit, pour être compris, de nous borner à ces seuls degrés.

Le maga-lahi étoit donc toujours, dans l’échelle ascendante de la

parenté, ie matoa le plus âgé de la peuplade; il commandoit, en paix

comme en guerre, à la totalité des habitans, qui, nous ie répétons,

pouvoient être réunis en un seul ou en piusieurs villages; après lui,

les chefs de famille B , G , D, F, & c ., formoient la hiérarchie des autorités

du second ordre, prises ainsi que nous l’avons indiqué (p. 372),

c’est-à-dire qu’après le souverain venoient ses frères, puis ses cousins germains,

ses neveux, ses fils, &c. : comme chefs, on ne leur donnoit aucun

nom particulier.

La femme du maga-lahi s’appeloit maga-haga [supérieure , princesse],

et jouissoit elle-même de certaines prérogatives dues à son rang

et à son sexe.

le soieniî N’ en existoit-il pas en Egyp te avant Hermè s, inventeur des lettres! E t drra-t-on

qu’ il n’y eut pas de lois à S p a r te , où Lycurgue avoit défendu aux citoyens i’étude des lettres !

(V o y e z Principe s de la philosophie de l ’histoire, traduits de la Scienza nuova de V ic o ,p a r

Michelet. )

nnes.

Ancien

gouve rnement.

LIVRE III. — D e T i m o r a u x M a r i a n n e s i n c l u s i v e m e n t . 4 7 5

A la mort du roi, son frère aîné iui succédoit; à défaut de frères, lie s Maria

c’étoit un de ses cousins germains, puis un de ses neveux, par ordre

d’âge; mais son propre fils n’avoit droit d’occuper le premier rang quen

cas de décès de tous les parens mâles dont la naissance étoit antérieure

à ia sienne. Les femmes étoient exclues de l’exercice de cette prérogative.

Tout mataa dont la famille et les richesses étoient assez considérables

pour lui permettre de maintenir son indépendance par la force

des armes, avoit le droit de fonder un état nouveau, et d’emmener avec

lui, non-seulement ses parens et ses alliés, mais encore ses atchaots

et ses mangatchangs.

Les femmes, sans être précisément investies de l’autorité politique,

exerçoient néanmoins dans les conseils et dans ies tribunaux, dont elles

faisoient partie, une telle influence, qu’il est exact de dire qu’en fait

c’étoit à eiles que la direction des affaires publiques se trouvoit réellement

confiée. Maîtresses absolues au logis, elles y avoient en tout la haute

main, et rien ne se faisoit sans qu’on eût pris ieurs avis ou obtenu ieur

aveu. A présent même que la lime du temps n’a pius laissé subsister que

quelques traces imperceptibles des anciennes moeurs, cette déférence des

Mariannais pour leurs compagnes n’a rien perdu de sa force, et a pu

même paroître excessive à des yeux français, si accoutumés aux égards

que nous prodiguons nous-mêmes à ce sexe (i).

Alliances, divorces. — Une fille, en se mariant, n’apportoit jamais de

dot à son mari ; c’étoit à lui ou à ses parens qu’il appartenoit de pourvoir

à toutes les nécessités de i’entrée en ménage.

L’acte d’union toutefois n’étoit pas indissoluble; il ne diiroit qu’autant

que les époux étoient contens d’être ensemble; dès l'instant où

l’incompatibilité étoit reconnue, ia séparation avoit lieu. Une femme

adultère répudiée par son mari et renvoyée dans la maison de sa mère

après un jugement, étoit en même temps privée de ses biens. Le mari

( i ) « Ch ez les peuples les plus p o lis, dit M on tesquieu, les femmes ont toujours eu

l’autorité sur leurs maris; elle fut établie par une loi chez les E g y p tie n s , en l’honneur

i id ’ I s is , et chez les Bab y lon ien s, en faveur de Sémiramis. On disoit des Romains qu’ils

«command oient à toutes les n a tions , mais qu’ils obéissoient à leurs femmes. « [L e t t re s

persanes. )

L o i s ,

tribunaux.