Iles Mariannes, mangaffa ; 011 distinguoit les parens, i.° en [parens du sang],

D e l’homme tenus de remplir toutes les obligations imposées à la famille, ainsi qu’on

en société.

le dira pius bas ; 2.“ en atchagma [parens d’amitié], soumis aussi à des

devoirs particuliers; 3.° enfin, en atogtcha-goma [parens de maison,

d’union, de reconnoissance] : ceux-ci tiroient leur origine d’un service

important rendu à un individu, soit par cas fortuit, soit de propos

délibéré. Tel qui avoit sauvé d’un péril imminent l’enfant de son compatriote,

ou seulement qui avoit aidé ce compatriote dans un travail

difficile, devenoit son atogtcha-goma.

En raison de leur grande influence dans les affaires, c’étoit ordinairement

sur ies femmes que s’établissoit l’échelle de la parenté mariannaise. Voici

cette classification, seulement pour les pala-aan [proches parentes] (i) ;

celles du côté du mari étoient réputées les plus proches. Jetons les yeux

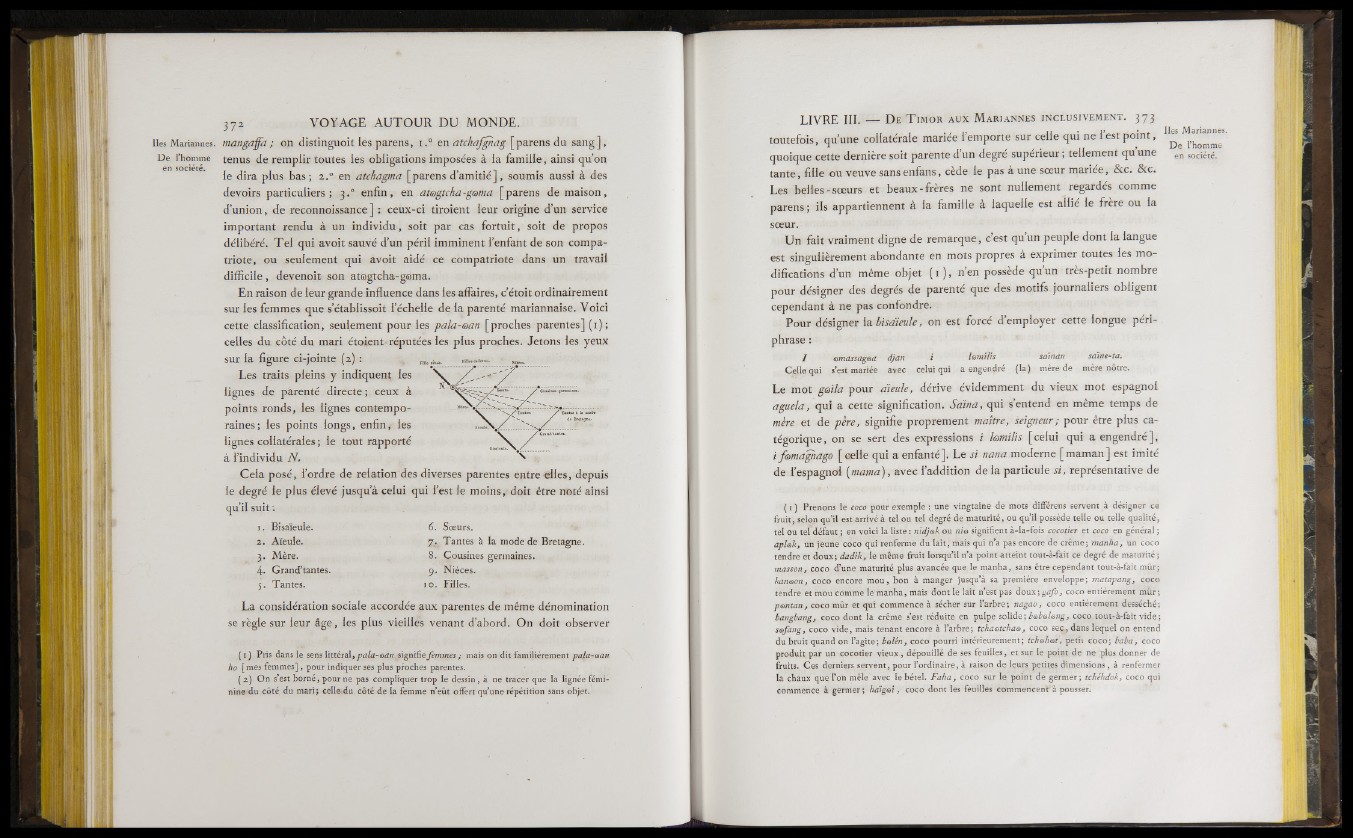

sur la figure ci-jointe (2) :

Les traits pleins y indiquent les

lignes de parenté directe ; ceux à ®

points ronds, les lignes contemporaines

; les points longs, enfin, les

lignes collatérales ; le tout rapporté

à l’individu N.

Cela posé, i’ordre de relation des diverses parentes entre elles, depuis

le degré le plus élevé jusqu’à ceiui qui l’est le moins, doit être noté ainsi

qu’il suit '.

1. Bisaïeule. 6 . Soeurs.

2 . Aïeule. 7 . Tantes à la mode de Bretagne.

3. Mère. 8. Cousines germaines.

9, Nièces.

10 . Filles.

Mère.

4. Grand’tantes.

5. Tantes.

La considération sociale accordée aux parentes de même dénomination

se règle sur leur âge, les plus vieilles venant d’abord. On doit observer

( I ) Pris dans le sens \méxd\, p a la -a a n signiiie femmes ; mais on dit familièrement p a la -a a n

ho [me s femmes] , pour indiquer ses plus proches parentes.

( 2 ) On s’est borné, pour ne pas compliquer trop le d e ssin, à ne tracer que la lignée féminine

du côté du m a ri; celle du côté de la femme n’eût offert qu’une répétition sans objet.

LIVRE III. — D e T i m o r a u x M a r i . a n n e s i n c l u s i v e m e n t . 3 7 3

toutefois, qu’une collatérale mariée l’emporte sur celle qui ne l’est point,

quoique cette dernière soit parente d’un degré supérieur ; tellement qu’une

tante, fille ou veuve sans enfans, cède le pas à une soeur mariée, &c. &c.

Les belles-soeurs et beaux-frères ne sont nullement regardés comme

parens ; ils appartiennent à la famille a laquelle est allie le frère ou la

soeur.

Un fait vraiment digne de remarque, c’est qu’un peuple dont la langue

est singulièrement abondante en mots propres à exprimer toutes ies modifications

d’un même objet ( i ), n’en possède qu’un très-petit nombre

pour désigner des degrés de parenté que des motifs journaliers obligent

cependant à ne pas confondre.

Pour désigner ia bisaieule, on est forcé d’employer cette longue périphrase

:

/ Qmassagoa djan i le in ilis saínan sa'ine-ta.

C e lle qui s’est mariée a v e c celui qui a engendré ( la ) mère de mère nôtre.

Le mot gaila pour aieule, dérive évidemment du vieux mot espagnol

agüela, qui a cette signification. Sdina, qui s’entend en même temps de

mère et de père, signifie proprement maître, seigneur; pour être plus catégorique,

on se sert des expressions i lamilis [celui qui a engendré],

ifmiagiiago [celle qui a enfanté]. Le si nana moderne [maman] est imité

de l’espagnol [marna), avec l’addition de la particule si, représentative de

D e l’ homme

en société.

( I ) Prenons le coco pour exemple : une vingtaine de mots différens servent à désigner ce

fru it, selon qu’il est arrivé à tel ou tel degré de maturité, ou qu’il possède te lle ou telle qu alité ,

tel ou tel défaut ; en vo ic i la liste ; n id ja k ou nia signifient à -Ia -fo is cocotier et coco en général ;

a p la k , un jeune coco qui renferme du la it , mais qui n’a pas encore de crème; man h a, un coco

tendre et d o u x ; d a d ih , le même fruit lorsqu’ il n’a point atteint tout-<à-fait ce degré de maturité;

masson, coco d’une maturité plus a vancé e que le manha , sans être cependant tout-à-fait mûr;

k a n a on , coco encore m o u , bon à manger jusqu’à sa première enve lopp e; matapang, co co

tendre et mou comme le manha, mais dont le lait n’est pas d o u x ;g a / ô , coco entièrement m û r ;

p a n t a n , coco mûr et qui commence à sécher sur l’a rb re ; nagao, coco entièrement desséché;

banghang, coco dont la crème s’ est réduite en pulpe solide ; ¿ffliffl/ffitig-, coco tou t-à -fa it v id e ;

sa fa n g , coco v id e , mais tenant encore à l’a rbre ; tchaatch aa, coco s e c , dans iequel on entend

du bruit quand on l’a g ite ; b a lén , coco pourri intérieurement; tch a h a t, petit c o c o ; b a b a , coco

produit par un cocotier vieu x , dépouillé de ses feuille s, et sur le point de ne plus donner de

fruits. C e s derniers se rv en t, pour l’ord inaire , à raison de leurs petites dimensions, à renfermer

la chaux que l’on mêle avec le bétel. F a h a , coco sur le point de g e rm e r ; tchéhdok, coco qui

commence à g e rm e r; h à ig a i , coco dont les feuilles commencent à pousser.