ìli '

Iles Mariannes. mais qui, facilement rendues intelligibles par les gestes dont s’accompa-

De l’homme gnoient les chanteurs, excitoient toujours, parmi les spectateurs, une

gaiete' universelle et bruyante. Ces paroles aujourd’hui n’ont aucune

signification (i).

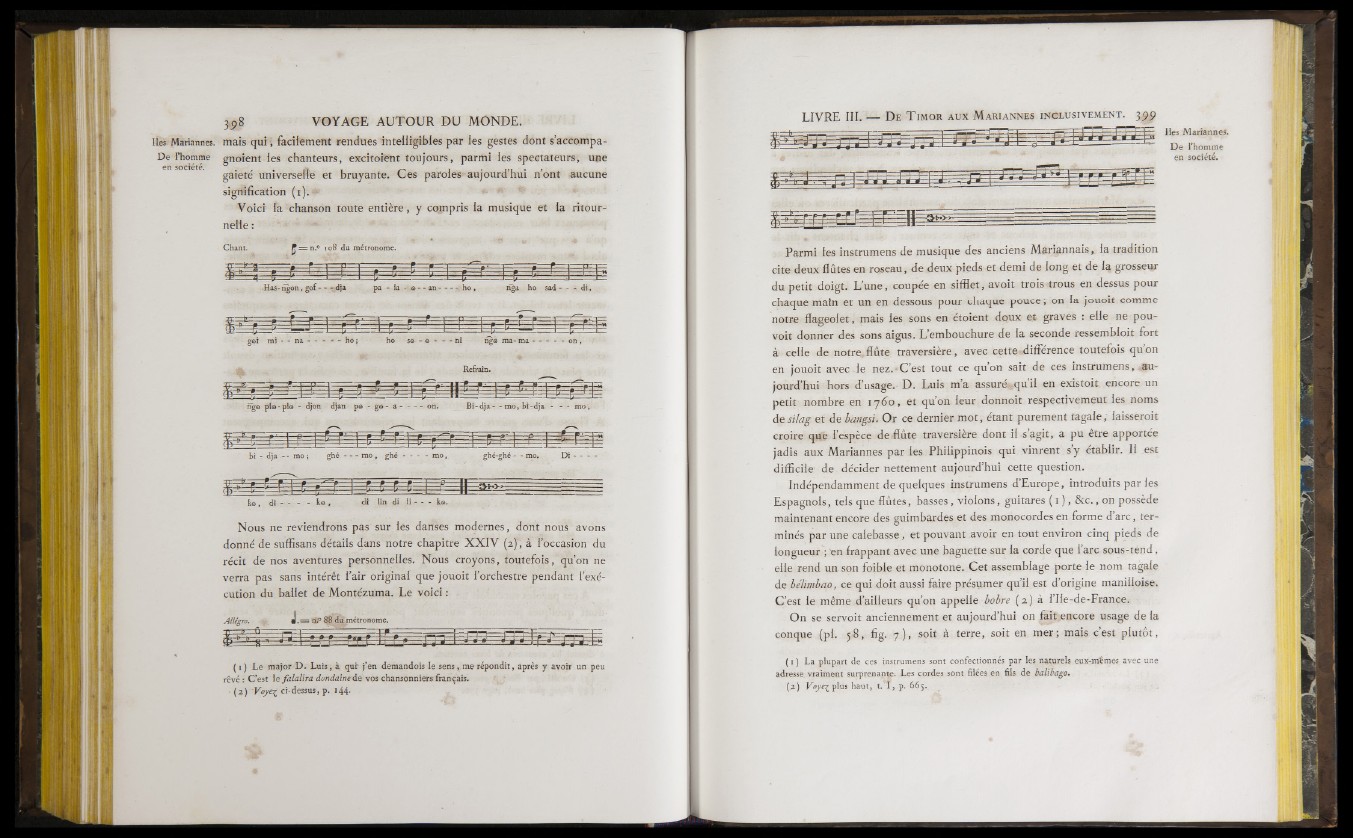

Voici ia chanson toute entière, y compris la musique et la ritournelle

:

en société.

Chant. ^ = n.® 1 08 da métronome.

m

Has- ngon, go f d|a pa - la - û - - an ho , nga ho sad - - - d i,

mi - - na - - - - - ho ; ho so - 0 - - - ni ngo ma- ma ■

Reirahi.

m

ngta plo-plo - djon djan po • g o - a - - - - on. B i-d ja - -m o ,b i-d ja - - -

1=

bi - dja - - mo ; g h é mo , ghé - - - - mo, ghé-ghé - - mo. Di - - - -

il

k o , di - - - - ko , di iin di li - - - ko.

Nous ne reviendrons pas sur ies danses modernes, dont nous avons

donné de suffisans détails dans notre chapitre X X IV (2), à l’occasion du

récit de nos aventures personneiies. Nous croyons, toutefois, qu’on ne

verra pas sans intérêt i’air original que jouoit l’orchestre pendant l’exécution

du ballet de Montézuma. Le voici :

Allégro. J. = n.® 88 du métronome.

m

( i) Le major D. Luis, à qur j’en demandois le sens, me répondit, après y avoir un peu

rêvé : C ’est \e fila lira dandaine ds vos chansonniers français.

{ 2 ) F o y c j c i-d e s su s , p . 144.

LIVRE III. — D e T i m o r a u x M a r i a n n e s i n c l u s i v e m e n t . 399

lies Mariannes.

De Thomme

m

en société.

Parmi ies instrumens de musique des anciens Mariannais, ia tradition

cite deux flûtes en roseau, de deux pieds et demi de iong et de la grosseur

du petit doigt. L’une, coupée eu sifflet, avoit trois trous en dessus pour

chaque main et un en dessous pour chaque pouce; on la jouoit comme

notre flageolet, mais les sons en étoient doux et graves : elle ne pouvoit

donner des sons aigus. L’embouchure de ia seconde ressembioit fort

à celle de notre flûte traversière, avec cette différence toutefois qu’on

en jouoit avec le nez. C ’est tout ce qu’on sait de ces instrumens, aujourd’hui

hors d usage. D. Luis m’a assure qu il en existoit encore un

petit nombre en 17 6 0 , et qu’on ieur donnoit respectivement les noms

àesÜag et de bangst. Or ce dernier mot, étant purement tagaie, iaisseroit

croire que l’espèce de flûte traversière dont il s agit, a pu etre apportée

jadis aux Mariannes par ies Philippinois qui vinrent s’y établir. Ii est

difficile de décider nettement aujourd’hui cette question.

Indépendamment de quelques instrumens d’Europe, introduits paries

Espagnols, tels que flûtes, basses , violons , guitares ( i ), & c ., on possède

maintenant encore des guimbardes et des monocordes en forme d’arc, terminés

par une calebasse, et pouvant avoir en tout environ cinq pieds de

longueur ; en frappant avec une baguette sur fa corde que l’arc sous-tend,

elle rend un son foible et monotone. Cet assemblage porte le nom tagale

de bélimhao, ce qui doit aussi faire présumer qu’il est d’origine manilloise.

C’est ie même d’ailleurs qu’on appelle bobre (2) à l’Ile-de-France.

On se servoit anciennement et aujourd’hui on fait encore usage de la

conque (pl. 58, fig. 7 ) , soit à terre, soit en mer; mais c’est piutôt,

( I ) La plupart de ces instrumens sont confectionnés par les naturels eux-mêmes avec une

adresse vraiment surprenante. Les cordes sont filées en fils de balibago.

(2) Kqyfj plus haut, t. I , p. 665.