Iles Mariannes. ’> i l nous a q u it té s ! Qii allotis-nous d e v en ir , et comment pourrons-nous vivre

De l’homme

en société.

» d orénavant ! Ces lamentations durent tout le jour, et continuent bien

« avant dans ia nuit, chacun s’efforçant de marquer sa douleur par

*> ia vivacité de ses expressions , et par ies iouanges qu’il donne au

» défunt (i).’>

A la persuasion de ieurs makahnas, les Mariannais gardoient respectueusement

chez eux, dans des paniers, les os et les crânes de ieurs ancêtres

, ainsi que leurs figures, grossièrement gravées sur des écorces eu

des morceaux de bois {2). Quelques-uns préféroient de déposer ces ossemens

dans des cavernes voisines de leurs demeures, et nommoient ces

sortes de charniers g om a a lam s ig [maisons des morts]; comme ils ne

vouioient pas être séparés de ieurs ancêtres, iis regardoient comme un

devoir d’être réunis dans ces iieux-là après leur décès.

Nous avons dit que des repas avoient lieu près du tombeau , et

qu’à cet effet la famille devoit fournir des vivres pour la subsistance de

tous ceux qui figuroient de droit aux obsèques ( 3 ). La règle à suivre,

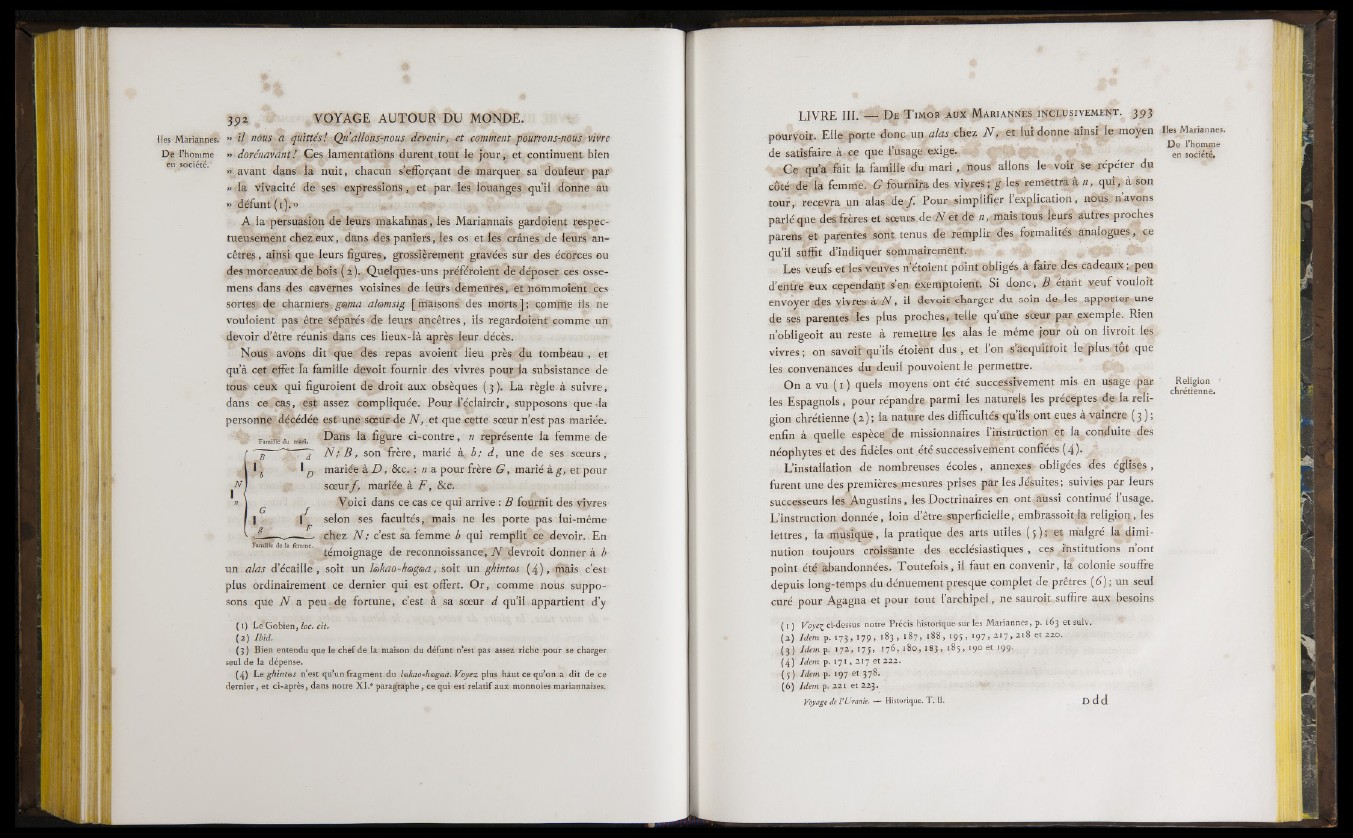

dans ce cas, est assez compliquée. Pour l’éclaircir, supposons que la

personne décédée est une soeur de M, et que cette soeur n’est pas mariée.

Dans la figure ci-contre, n représente la femme de

N ; B , son frère, marié à b; d, une de ses soeurs,

mariée à D , S ic . : n a pour frère G , marié k g , et pour

soeur f , mariée à F , Scc.

Voici dans ce cas ce qui arrive ; B fournit des vivres

selon ses facultés, mais ne les porte pas Iui-même

chez JV ; c’est sa femme b qui remplit ce devoir. En

témoignage de reconnoissance, N devroit donner à b

F am il ie d u m a ri.

N

I

I I

I

F am ille de ia femtr

un a la s d’écaille, soit un lo k a o -h a g a a , soit un ghintos (4 ), mais c’est

pius ordinairement ce dernier qui est offert. Or, comme nous supposons

que N a peu de fortune, c’est à sa soeur d qu’ii appartient d’y

{ i) Le Gobien, loc, cit.

( 2 ) Ibid .

(3) Bien entendu que le chef de la maison du défunt n’est pas assez riche pour se charger

seul de la dépense.

(4) Le ghintas n’est qu’un fragment du lakao-hagaa. Voyez plus haut ce qu’on a dit de ce

dernier, et ci-après, dans notre X L ' paragraphe, ce qui est relatif aux monnoies mariannaises.

De Thomme

en société.

R elig ion

chrétienne.

LIVRE III. — D e T im o r a u x M a r i a n n e s i n c l u s i v e m e n t . 393

pourvoir. Elle porte donc un alas chez N , et lui donne ainsi le moyen Ile s Marianne s

de satisfaire à ce que l’usage exige.

Ce qu’a fait la familie du mari , nous allons ie voir se répéter du

côté de la femme. G fournira des vivres; g les remettra à n, qui, à son

tour, recevra un aias de f. Pour simplifier i explication, nous n avons

parié que des frères et soeurs de Met de », mais tous leurs autres proches

parens et parentes sont tenus de remplir des formalités analogues, ce

qu’il suffit d’indiquer sommairement.

Les veufs et ies veuves n’étoient point obligés à faire des cadeaux ; peu

d’entre eux cependant s’en exemptoient. Si donc, B étant veuf vouioit

envoyer des vivres à M , ü devoit charger du soin de ies apporter une

de ses parentes les pius proches, telle qu’une soeur par exempie. Rien

n’obiigeoit au reste à remettre ies aias le même jour où on livroit les

vivres ; on savoit qu’ils étoient dus , et l’on s’acquittait le plus tôt que

ies convenances du deuil pouvoient le permettre.

On a vu ( I ) quels moyens ont été successivement mis en usage par

ies Espagnols, pour répandre parmi les naturels les préceptes de la religion

chrétienne (2) ; la nature des difficuités qu’ils ont eues à vaincre ( 3 ) ;

enfin à quelle espèce de missionnaires l’instruction et la conduite des

néophytes et des fidèles ont été successivement confiées (4).

L’instaiiation de nombreuses écoles, annexes obligées des égiises ,

furent une des premières mesures prises par les Jésuites; suivies par leurs

successeurs les Augustins, ies Doctrinaires en ont aussi continué l’usage.

L’instruction donnée , ioin d’être superficielle, embrassoit la religion , les

lettres, la musique, la pratique des arts utiles (5); et malgré la diminution

toujours croissante des ecclésiastiques , ces institutions n’ont

point été abandonnées. Toutefois, il faut en convenir, la colonie souffre

depuis long-temps du dénuement presque complet de prêtres (6) ; un seui

curé pour Agagna et pour tout l’archipel, ne sauroit suffire aux besoins

( I ) Voye i ci-dessus notre Précis historique sur les M arian ne s , p. 16 3 et suiv.

( 2 ) Idem p. 1 7 3 , 1 7 9 , 1 8 3 , 1 87 , 1 88, 195, 1 9 7 , 2 1 7 , 2 1 8 et 2 2 0 .

( 3 ) I d em f . 1 72, 1 75. >76, 180, 1 83 , 185, 19 0 et 199.

(4 ) Idem p. 1 7 1 , 2 ( 7 et 2 2 2 .

( 5 ) 7* m p. 19 7 et 378.

(6 ) Ide?n p. 2 2 1 et 2 2 3 .

Voyagt dt l'Uranie, — Historique. T . 11. D d d