594 MOD

le fubjonttif, & c’eft la même chofe en latin, en aile»*

mandé en italien, en efpagnpl. Les Grecs en a voient

un autre , l’optatif, que les copiftes de méthodes &

de rudimens vouloient autrefois admettre dans le

latin fans l’y voir, puifque le verbe n’y a de déter-

minaifons obliques que celles du fubjonéfcif. Voye^

Subjonctif , O p t a t if . '

Ces modes different encore entr’eux comme les

précédé!» : .le fubjon&ifeft mixte, piiifq.u’il ajoute

à la fignification direâe de l’indicatif l’idée d’un

point de vûe grammatical ; mais l’optatif eft doublement

mixte , parce qu’il ajoute à la fignification

totale du fubjonftif l’idée acceflbire d’un fouhait,

d’un defir. . . .

V. Pour ce qui concerne les modes imperfonnels,

il n’y en a que deux dans toutes les langues qui conjuguent

les verbes ; mais il y en a deux, l’infinitif &

le participe.

L’infinitif eft un mode qui exprime d’une maniéré

abftraite & générale l’exiftence d’unfujet totalement

indéterminé fous un attribut. Ainfi, fans eeffer d’être

verbe , puifqu’il en garde la fignification & qu’il eft

indéclinable par tems,il eft effectivement nom, puifqu’il

préfente à l’efprit l’idée de l’exiftence fous un

attribut , comme celle d’une nature commune à

plufieurs individus.. ME n t i r , c'ejtJe déshonorer,

comme on diroit, le ménfonge ejldéshonorant: AVOIR

FUI l'occafion de pécher, c'eft une victoire, comme fi

l ’on diloit, la fuite de l'occa(ion de pécher ejl une victoire

r DEVOIR RECUEILLIR une riche Juccefjion ,

c'ejî quelquefois l'écueil des dij'pojitions les plus heureu-

reujes, c’eft-à-dire, une riche fucceffion à venir ejl quel-

qiufois l'ecueil des difpofuions Us plus heureufes. Voyei

In f in it if .

Le participe eft un mode qui exprime l’exiftence

fous un attribut, d’un fujet déterminé quant à fa nature

, mais indéterminé quant à la relation perfon-

nelle. C’eft pour cela qu’en grec ,en latin, en allemand

,. le participe reçoit des terminaifons relatives

aux genres, aux nombres & aux cas, au moyen

defquelles il fe met en concordance avec le fujet

auquel on l’applique ; mais il ne reçoit nulle part

aucune terminaifon perfonnelle, parce qu’il ne conftitue

dans aucune langue la propoficion que l’on veut

exprimer : il eft tout-à-la-fois verbe & adjeétif ; il eft

verbe, puifqu’il en a la fignification , & qu’il reçoit

les inflexions temporelles qui en font la fuite : pre-

eans , priant , precatus , ayant prié , precaturus devant

prier. Il eft adjeftif, puifqu’il fert, comme les

adjeChfs, à déterminer l’idée du fujet par l’idée accidentelle

de l’événement qu’il énonce, & qu’il prend

en conféquence les'terminaifons relatives aux ac-

cidens des noms & des pronoms. Si nos participes

aâifs ne fe déclinent point communément, ils fe

déclinent quelquefois , ils fe font déclinés autrefois

plus généralement ; & quand il ne fe feroient jamais

déclinés , ce feroit un effet de l’ufage qui ne peut jamais

leur ôter leur déclinabilité intrinfeque. Poye^

Pa r t ic ip e .

Puifque l’infinitif figure dans la phrafe comme un

nom , & le participe comme un ad jeôif, comment

concevoir que l ’un appartienne à l’autre & en faffe

partie ? Ce font affurément deux modes différens,

puifqu’ils préfentent la fignification du verbe fous

différens afpéâs. Par une autre inconféquence des

plus fingulieres , tous les méthodiftes qui dans la

conjugaifon joignoient le participe à l’infinitif, comme

en étant une partie, difoient ailleurs que c’étoit

line partie d’oraifon différente de l’adjeftif, du verbe

, & même de toutes les autres ; & pourtant l’infinitif

continuoit dans leur fyftème d’appartenir au

verbe. Scioppius, dans fa grammaire philofophique,

de participio , pag. t y , fuit le torrent des Grammairiens

, en reconnoiftant leur erreur dans une note.

M O D

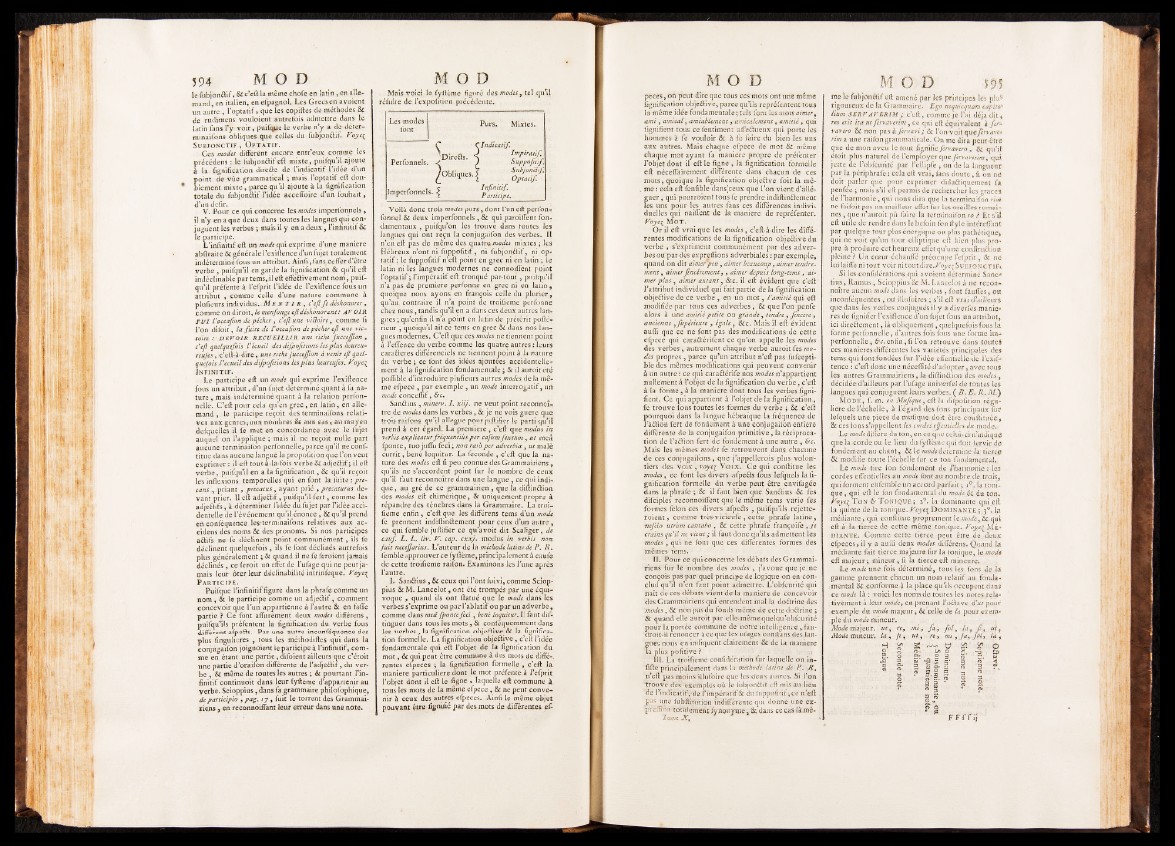

Mais voici le fyftème figuré des modes, tel qu’i|

refaite de l’expofition précédente.

Les modes Purs. Mixtes.

font

P 1 vindicatif.

•Direfls. < H

Perfonnels A ) Suppofitif.

/Obliques. | ^

Imperfonnels. | B H H

Voilà donc trois modes p u r s, dont l’un eft perfon-

fonnel & deux imperfonnels , & qui paroiffent fondamentaux

, puifqu’on les trouve dans toutes les

langues qui ont reçu la conjugaifon des verbes. Il

n’en eft pas de même des quatre modes mixtes ; les

Hébreux n’ont ni fuppofitif, ni fubjonftif, ni op-

tarif : le fuppofitif n’eft point en grec ni en latin ; le

latin ni les langues modernes ne connoiflent point

^’optatif ; l’impératif eft tronqué par-tout , puiiqu’il

n’a pas de première perfonne en grec ni en latin ,

quoique nous ayons en françois celle du plurier,

qu’au contraire il n’a point de troifieme perfonne

chez nous, tandis qu’il en a dans ces deux autres langues

; qu’enfin il n’a point en latin de prétérit pofté*

rieur , quoiqu’il ait ce tems en grec & dans nos langues

modernes. C ’eft que ces modes ne tiennent point

à l’effence du verbe comme les quatre autres: leurs

caraâeres différenciels ne tiennent point à la nature

du verbe ; ce font des idées ajoutées accidentelle^

ment à la fignification fondamentale ; & il auroit été

poflible d’introduire plufieurs autres modes.delà même

efpece , par exemple , un mode interrogatif, un

mede conceflif, &c.

Sanftius , minerv. 1. xii). ne veut point reconnoî^

tre de modes dans les verbes, & je ne vois guere que

trois raifons qu’il allégué pour juftifier le parti qu’il

prend à cet égard. La première , c’eft que modus in

verbis explicatur fréquentiùs per cafum fextum , ut meâ

fponte, tuo juflu feci ; non rarà per adverbia , ut malè

currit, benè loquitur. La fécondé , c’eft que la nature

des modes eft fi peu connue des Grammairiens ,

qu’ils ne s’accordent point fur le nombre de ceux

qu’il faut reconnoître dans une langue , ce qui indique

, au gré de ce grammairien , que la diftin&ion

des modes eft chimérique, & uniquement propre à

répandre des ténèbres dans la Grammaire. La troifieme

enfin , c’eft que les différens tems d’un mode

fe prennent indiftinftement pour ceux d’un autre,

ce qui femble juftifier ce qu’avoit dit Scaliger, de

cauf. L. L. liv. V’. cap. ex xj. modus in verbis non

fu i t neceffarius. L’auteur de la méthode Latine de P. R.

femble approuver ce fyftème, principalement à caufe

de cette troifieme raifon. Examinons les l ’une après

l’autre.

I. Sari&ius, & ceux qui l’ont fuivi, comme Scioppius

& M. Lancelot, ont été trompés par une équivoque

, quand ils ont ftatué que le mode dans les

verbes s’exprime ou par l’ablatif ou par un adverbe,

comme dans meâ fponte fe c i, benè loquitur. Il faut distinguer

dans tous les mots, & conféquemment dans

les verbes , la fignification objeâive & la fignification

formelle. La figpification obje&ive , c’eft l’idée

fondamentale qui eft l’objet de la fignification du

mot, & qui peut être commune à des mots de diffé-,

rentes efpeces ; la fignification formelle , c’eft la

maniéré particulière dont le mot préfente à l’efprit

l’objet dont il eft le ligne , laquelle eft commune à

tous les mots de la même efpece , & ne peut conve-

I nir à ceux des autres efpeces. Ainfi le même objet

pouvant être lignine par des mots de différentes ef-

M O D

peeeâ, ôrt peut dire que tous ces mots ont une même

lignification objective, parce qu’ils repréfentent tous

la même idée fondamentale; tels font les mots aimer,

ami , amical} amiablemene ,■ amicalement, amitié , qui

lignifient tous ce fentimenr affeéhieux qui porte les

hommes à fe vouloir & à fe faire du bien les uns

aux autres. Mais chaque efpece de mot Si même

chaque mot ayant fa maniéré propre de préfenter

l’objet dont il eft le ligne , la fignification formelle

eft néceflairement différente dans chacun de ces

mots, quoique la lignification obje&ve foit la même

: cela eft fenfible dans]ceux que l’on vient d’alléguer

, qui pourroient tous fe prendre indiftinftement

les uns pour les autres fans ces différences individuelles

qui naiffent de la maniéré de repréfenter.

Poye[ Mo t .

Or il eft vrai que les modes, c’eft-à-dire les différentes

modifications de la fignification obje&ive du

verbe , s’expriment communément par des adverbes

où par des expreflîons adverbiales : par exemple,

quand on dit aimer peu, aimer beaucoup, aimer tendrement

, aimer Jîncérement, , aimer depuis long-tems , aimer

plus, aimer autant, &c. il eft évident que c’eft ’

l ’attribut individuel qui fait partie de la fignification

obje&ive de ce verbe , en un mot, l'amitié qui eft

modifiée par tous ces adverbes, & que l’on penfe

alors à une amitié petite ou grande, tendre, jincere,

ancienne ,fupèrieure , égale, &c. Mais il eft évident

auffi que ce ne font pas des modifications de cette

efpece qui eara&érifent ce qu’on appelle les modes

des verbes, autrement chaque verbe auroit les modes

propres , parce qu’un attribut n’eft pas fufeepti-

ble des mêmes modifications qui peuvent convenir

à un autre : ce qui carattérife nos modes n’appartient

nullement à l’objet de la fignification du verbe, c’eft

à la forme, à la maniéré dont tous les verbes lignifient.

Ce qui appartient à l’objet de la fignification,

fe trouve fous toutes les formes du verbe ; & c’eft

pourquoi dans la langue hébraïque la fréquence de

raâion fert de fondement à une conjugaifon entière

différente de la conjugaifon primitive, la réciproça-

tion de l’a&ion fert de fondement à une autre , &c.

Mais les mêmes modes fe retrouvent dans chacune

de ces conjugaifons, que j’appellerois plus volontiers

des voix , voye[ V o ix . Ce qui conftitue les

modes,, ce font les divers afpefts fous lefquels la fignification

formelle du verbe peut être envifagée

dans la phràfe ; & il faut bien que Sanâtius & fes

difciples reconnoiffent que le même tems varie fes

formes félon ces divers afpe&s , puifqu’ils rejettè-

toient, comme très-vic'ieufe , cette phrafe latine,

nefeio utriim cahtabo , & cette phrafe françoife , je

crains qu'il ne vient ; il faut donc qu’ils admettent les

modes, qui ne font que ces différentes formes des

mêmes tems.

II. Pour ce qui concerne les débats des Grammairiens

fur le nombre des modes , j’avoue que je ne

conçois pas par quel principe de logique on encon-

clud qu’il n’en faut point admettre. L’obfcurité qui

naît de ces débats vient de la maniéré de concevoir

des Grammairiens qui entendent mal la doâxine des

modes, & nbn pas du fonds même de cette do&rine ;

& quand elle auroit par elle-même quelquobfcurité

pour la portée commune de nôtre intelligence , fau-

droit-il renoncer à ce que les ufages conftans des langues

notis en indiquent clairement & de la maniéré

la plus pofitive ?

III. La troifieme confidératio'n fur laquelle on.in-

fifte principalement dans la méthode latine de P. R.

n’eft pas moins'illufoire que les deux autres. Si l’on

'trouve des 'exemples où le fubjon&if eft mis au.lieu

'de l’mdicàtify'de l’impératif & du luppofitif ■, ce n ’.eft

pas une lubftitution indifférente qui donne une ex-

preffiwn-'tptàlemenc fynonyme x & dans ce cas là'juê-

M O D m

Aie le fubjônétif eft amené par les principes les plu$

rigoureux de la Grammaire. Ego nequicqtiam capito*

lium s e r v a v e r i m ; c’eft, comme je l’ai déjà dit *

res erit ita utfervaverim h ce qui eft équivalent à fer-

vavero &c non pas à fervavi ; & l’on voit quefervave*

rima une raifon grammaticale. On me dira peut-être

que de mon aveu le tout lignifie fervavero , & qu’il

étoit plus naturel de l’employer que fervaverinij qui

jette de l’obfcurité par l’ellipfe j ou de la langueur

par la périphrafe : cela eft vrai, fans doute, fi on né

doit parler que pour exprimer dida&iquement fa

penfée ; mais s’il eft permis de rechercher les grâces

dé l’harmonie, qui nous dira que la terminaifon riut

ne faifoit pas un meilleur effet fur les oreilles romai*

nés, que n’auroit pu faire la terminaifon ro ? Et s’il

eft utile de rendre danslebefoin fonllyle intéreffarit

par quelque tour plus énergique ou plus pathétique3

qui ne voit qu’un tour elliptique eft bien plus propre

à produire cet heureux effet qu’une conftru&ioii

pleine ? Un coeur échauffé préocupe l’efprit, & ne

lui laifle ni tout voir ni tout dire.^oyer Subjonctif»

Si les confidérations qui avoient déterminé Sartc-»

tius, Ramus, Scioppius & M. Lancelot à ne recon*

noître aucun mode dans les verbes, font fâuffes, où

inconféquentes , où illufoires ; s’il eft vrai d’ailleurs

que dans les verbes conjugués il y a diverfes manie-4

res de fignifier l’exiflence d’un fujet fous un attribut,

ici dire&ement, là obliquement, quelquefois fous lâ

forme perfonnelle, d’autres fois fous une forme im-

perfonhel’ley &c. enfin,fi l’on retrouve dans toutes

ces maniérés différentes les variétés principales des

tems qui font fondées fur l’idée effentielle de l’exiG*

tence : c’eft donc une néceflité d’adopter, avec tous

les autres Grammairiens, la diftinéliort des modes ,

décidée: d’ailleurs par l’ufage üniverfel de toutes les

langues qui conjuguent leurs verbes. ( B. E . R. M.')

Mo d e , f. m. eh Mujîque, eft la difpoûtion régulière

de l’échelle, à l'égard dès fôns principaux fut1

lefc|uels une pi.ec.e de mufique doit être conflit liée 3

& ces foos.s’appellent les cordes eJfentulUs du mode.4

Le modediffete du ton, en ce que celui-ci n’indiq.ué

que la.corde, ou le lieu du fyftème qui doit-lervir dé

fondement au chant, & le môdeÂéietmine la- tiercé

& modifie toute l'échelle fur ce ton fondamental..

Le mode tire fon fondement de l’harmonie i les

cordes èffentielles au mode font au nombre de trois*

qui forment enfemble un accord parfait ; i°. la ionique

, qui eft le fon fondamental du mode & du ton*

P-oye^'ToH ^ T oniq ue; z°. la dominante qui eft

la quinte de la tonique. Voyc^ D ominante.;,}0, la

méchante, qui conftitue proprement le mode, & qui

eft à la tierce de cette même;.tonique. Voyt{ Mâ-

diante. Comme cette tierce peut être de• deux

efpeces * il y a auffi deux modes différons. Quand la

méchante fait tierce majeure fur la tonique, le modi

èft majeur ; mineur, fi la tierce eft mineure.

Le mode une fois déterminé, tous les fons de la

gamme prennent chacun un nom relatif au fondamental

& conforme à la place qu’ils occupent dans

ce mode là : voici les noms de toutes les notes-relativement

à leur modet en prenant l’ocfave d'ut pour

exemple du mode majeur* & celle de la pour exemple

du mode mineur.

Mode majeur, ut, tey mi:i fa 9 fo l , •/</, Ji:i ut $

Mode mineur, la , f i , ut , re , mi, fa y JqI» la *

o ô

M F F F f i ;