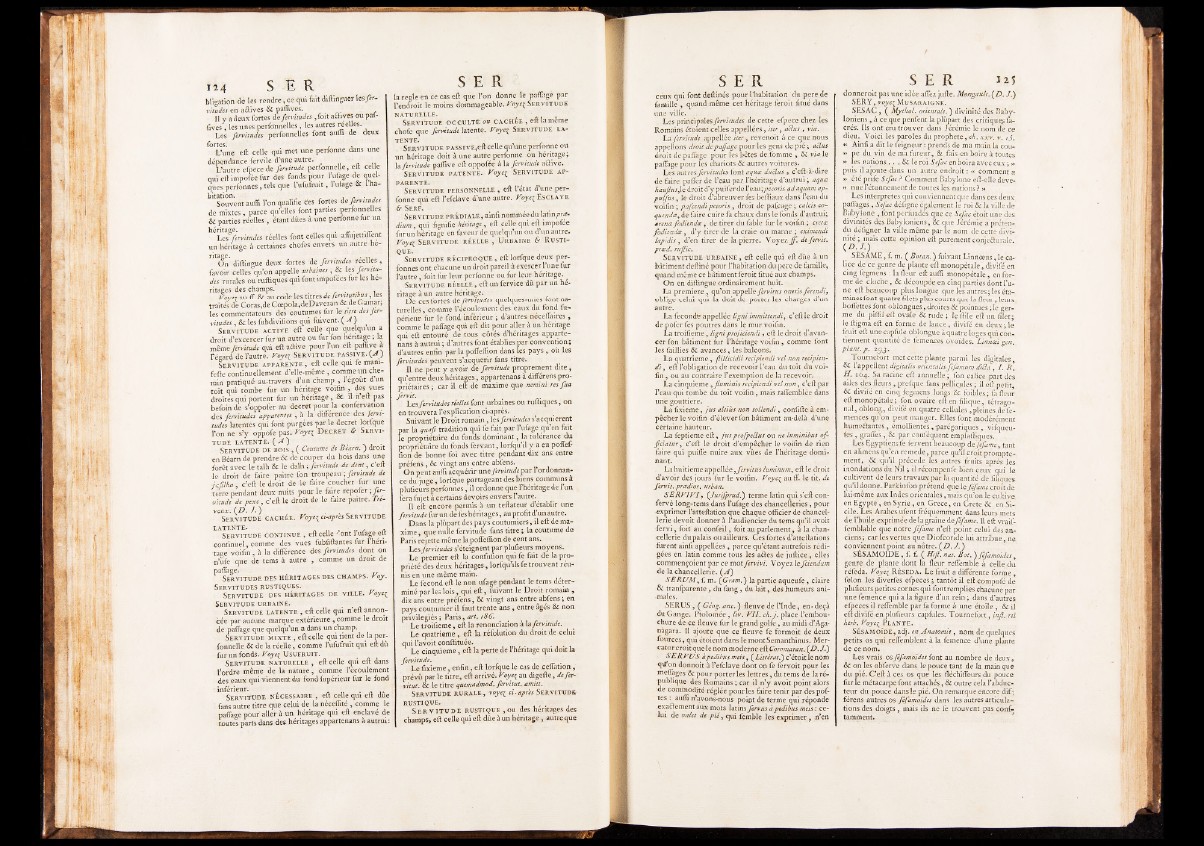

bligation de les rendre, ce qui fait diftinguer lesfervitudes

en aâives & paflives. _

Il y a deux fortes de fervitudcs , foit aéhves ou pal-

fives les unes perfo'nnelles, les autres reelles.

Lés fervitudcs perfonnélles font aufli de deux

fortes! - H , ;

L’une eft celle qui met une perfonne dans une

dépendance fervile d’une autre. « a u

L’autre efpece de fervitude perfonnelle, eit celle

qui eftimpofee far des. fonds pbur l’ufage de quel-

ques perfonnes, tels que l’ufufruit, l’ulage & 1 habitation.

W Ë Ê È Ê Ê A r ■ J Souvent suffi l'on qualifie Ces fortes ie.fervuudcs

de mixtes , parce qu’elles font parties peffonnelles

& parties réelles:, étant ducs à. une perfonne fur un

hCL'e s ’f ir vm d a réelles font celles qui affujettiffent

un héritage à certaines chofes envers un autre héritage.

, J ’ . ~j‘ V

On diftingue deux fortes de fervitudes reelles ,

favoir celles qu’on appelle urbaines , & les fervitti-

des rurales ou ruftiques qui fontimpofëes lur les héritages

des champs. . \

• Voyez au ff. & au code les titres de fervitutibus, les

traités de Coras,de Coepola,deDavezan & de Gamar;

les commentateurs des coutumes fur le titre des Jer-

vitudes, &C les fubdivifions qui fuivent. ( A ) I

S e r v i t u d e a c t i v e eft celle que quelquun a

droit d’excercer fur un autre ou fur fon héritage, la

même fervitude qui eftaftive pour l’un eft pafîive à

fégard de l’autre. Voye[ S e r v i t u d e p a s s i v e . ( A )

S e r v i t u d e a p p a r e n t e , eft celle qui fe mani-

fefte continuellement d’elle-même , comme un chemin

pratiqué au-travers d’un champ , l’égoût d’un

toit qui tombe fur un héritage voifin , des vues

droites qui portent fur un héritage, ôc il < n’eft pas

befoin de s’oppofer au1 decret pour la conférvation

des fervitudes apparentes , à la différence des fervitudes

latentes qui font purgées par le decret lorfque

l’on ne s’y oppofe pas: Voye.^ D e c r e t & S e r v i t

u d e LATENTE. ( A )

S e r v i t u d e d e b o i s , ( Coutume de Bearn. ) droit

en Béarn de prendre & de couper du bois dans une

forêt avec le talh & le dalh ; Jervitude de dent, c eft

le droit de faire paître fon troupeau ; fervitude de

ja fû h a , c’eft le droit de le faire coucher fur une

terre pendant deux nuits pour le faire repofer ;fer-

vitude de p e x e , c’eft le droit de le faire paître. Trévoux.

(D . J - ) ' ■ ‘ . c

S e r v i t u d e c a c h é e . Voye^ci-après S e r v i t u d e

l a t e n t e . - a

S e r v i t u d e c o n t in u e , eft celle '’ont Image elt

continuel, comme des vues fubfiftantes fur 1 héritage

voifin , à la différence des fervitudes dont on

n’ufe que de tems à autre , comme un droit de

paffage.

S e r v i t u d e d e s h é r i t a g e s d e s c h a m p s . Voy.

S e r v i t u d e s r u s t i q u e s .

S e r v i t u d e d e s h é r i t a g e s d e v i l l e . Voyeç

S e r v i t u d e u r b a in e .

S e r v i t u d e l a t e n t e , eft celle qui n’eft annoncée

par aucune marque extérieure , comme le droit

de paffage que quelqu’un a dans un champ.

S e r v i t u d e m i x t e , eft celle qui tient de la perfonnelle

& de la réelle, comme l’ufufruit qui eft dû

fur un fonds. Voye[ U s u f r u i t .

S e r v i t u d e n a t u r e l l e , eft celle qui eft dans

l’ordre même de la nature , comme l’écoulement

des eaux qui viennent du fond fupérieur fur le fond

^ S e r v i t u d e n é c e s s a i r e , eft celle qui eft dûe

' fans autre titre que celui de la néceffité , comme le

paffage pour aller à un héritage qui eft enclavé de

toutes parts dans de* héritages appartenans à autrui:

la réglé en ce cas eft que l’on donne le paffage par

l’endroit le moins dommageable. Voye^S e r v i t u d e

NATURELLE. • A

S e r v i t u d e o c c u l t e ou c a c h e e , eft la meme

chofe que fervitude latente. Voye^ S e r v i t u d e l a t

e n t e . Y

S e r v i t u d e p a s s i v e ,eft celle qu’une perfonne ou

un héritage doit à une autre perfonne ou héritage ;

la fervitude paflive eft oppofée à la fervitude a&ive.

S e r v i t u d e p a t e n t e . Voye{ S e r v i t u d e a p p

a r e n t e .

S e r v i t u d e p e r s o n n e l l e , e ft 1 é ta t d u n e p e r fo

n n e q u i e ft l’ e f c k v e d ’u n e a u t r e . Voye^ E s c l a v e

& S e r f . ,

S e r v i t u d e p r é d i a l e , ainfi nommee du latinpra-

dium, qui fignifie héritage, eft celle qui efl impofee

fur un héritage en faveur de quelqu’un ou d’i\n autre.

Voye{ S e r v i t u d e r é e l l e , U r b a in e & R u s t i q

u e . ■

S e r v i t u d e r é c i p r o q u e , eft lorfque deux perfonnes

ont chacune un droit pareil à exercer l’une fur

l’autre, foit fur leur perfonne ou fur leur héritage. ^

. Se r v i t u d e r é e l l e , e ft u n fe r v i c e d û p a r u n h é r

ita g e à u n au t re h é r ita g e ..

De ces fortes de fervitudes quelques-unes font naturelles

, comme l’écoulement des eaux du fond fupérieur

fur le fond inférieur ; d’autres néceffaires ,

comme le paffage qui eft dit pour aller à un héritage

qui eft entouré de tous côtés d’heritages appartenans

à autrui ; d’autres font établies par convention;

d’autres enfin par la poffeflion dans les pays, ou les

fervitudes peuvent s’acquérir fans titre.

Il ne peut y avoir de fervitude proprement dite ,

qu’entre deux héritages, appartenans à différens propriétaires;

car il eft de maxime que nemini res fu a

Jrrvit. ; . •

Les,fervitudes réelles font urbaines ou ruftiques, on

en t r o u v e r a l ’ e x p lic a t io n c i-ap rè s .

Suivant le Droit romain, les fervitudes s’acquierent

par la quafi tradition qui fe fait, par l’nfage qu’en fait

le propriétaire du fonds dominant, la tolérance du

propriétaire du fonds fervant, lorfqu’il y a eu poffef-

fion de bonne foi avec titre pendant dix ans entre

préfens, & vingt ans entre abfens.

On peut aufli acquérir une fervitude par l’ordonnance

du juge, lorfque partageant des biens communs à

plufieürs perfonnes, il ordonne que l’héritage de l’un

fera fujet à certains devoirs envers l’autre.

Il eft encore permis à un teftateur d’établir une

fervitude fur un de fes héritages, au profit d’un autre.

Dans la plûpart des pays coutumiers, il eft de maxime

, que nulle fervitude fans titre ; la coutume de

Paris rejette même la poffeflion de cent ans.

Les fervitudes s’éteignent par plusieurs moyens.

Le premier eft la confufion qui fe fait de la propriété

des deux héritages, lorfqu’ilsfe trouvent réunis

en une même main. t

Le fécond eft le non ufage pendant le tems déterminé

par les lois, qui eft, luivant le Droit romain ,

dix ans entre préfens, & vingt ans entre abfens ; en

pays coutumier il faut trente ans, entre âgés & non

privilégiés; Paris, art. 186.

Le troifieme, eft la renonciation à \a fervitude.

Le quatrième , eft la xéfolution du droit de celui

qui l’avoit conftituée.

Le cinquième, eft la perte de l’héritage qui doit la

fervitude.

Le fixieme, enfin, eft lorfque le cas de ceffation,

prévû par le titre, eft arrivé. Voye^ au digefte, defer-

vitut. & le titre quemadmod. fervitut. amitt.

S e r v i t u d e r u r a l e , voye^ ci-après S e r v i t u d e

r u s t i q u e . f ■ .. <

S E R v i t u d e r u s t i q u e , ou des héritages des

champs, eft celle qui eft dûe à un héritage , autre que

ceux qui font deftinés pour l’habitation du pere de

famille , quand même cet héritage feroit fitué dans

une ville. .

Les principales fervitudes de cette efpece chez les

Romains étaient celles appellées, iter, aclus, via.

La fervitude appellée iter, revenoit à ce que nous

appelions droit de paffage pour les gens de pié ; aclus

droit de paffage pour les bêtes de.fomme , & via le

paffage pour les chariots & autres voitures.

Les autres fervitudes font aquæ dttclus, c’eft-à-dire

de faire paffer de l’eau par. l’héritage d’autrui ; aquee

haufus,le droit d’y puifer de l’eau;pecoris adaquam ap-

pulfus, le droit d’abreuver fes beftiaux dans l’eau du

voifin ; pafeendi pecoris, droit de pafcage ; calcis co-,

quendoe, de faire cuire fa chaux dans le fonds d’autrui;

arence fodiendee, de tirer du fable fur le voifin ; entez

fodienda, d’y tirer de la craie ou marne ; eximendi

lap.-dis , d’en tirer de la pierre. Voyez ff. de fervit.

preed. ruflic.

S e r v i t u d e u r b a i n e , e f t c e lle q u i e ft d û e à un

b â t im en t d e ftin é p o u r l ’ h a b ita t io n d u p e r e de fam ille ,

q u an d m êm e c e b â t im en t fe ro it fitu é a u x ch am ps .

On en diftingue ordinairement huit.

La première, qu’on appelle fervitus oneris ferendi,

oblige celui qui la doit de porteries charges d’un

autre.

La fécondé appellée ligni immitttndi, c’eft le droit

de pofer fes poutres dans le mur voifin.

La troifieme, ligni projiciendi, eft le droit d’avancer

fon bâtiment fur l’héritage voifin, comme font

les faillies & avances, les balcons.

La quatrième, fiillicidii recipiendi vel non recipien-

d i, eft l’obligation de recevoir l’eau du toit du voifin

, ou au contraire l’exemption de la recevoir.

La cinquième ,Jluminis recipiendi vel non, c’eft par

l’eau qui tombe du toit voifin, mais raffemblée dans

unë gouttière.

La fixieme, jus altius non tolltndi, confifte à empêcher

le voifin d’élever fon bâtiment au-delà d’une

certaine hauteur.

La feptieme eft, jus profpeclus ou ne luminibus of-

f eiatur, c’eft le droit d’empêcher le voifin de rien

faire qui puiffe nuire aux vûes de l’héritage dominant.

La huitième appellée, fervitus luminum, eft le droit

d’avoir des jours fur le voifin. Voyeq_ au ff. le tit. de

fervit. preedior. urban.

SE R V IV I , ( Jurifprud.) terme latin qui s’eft con-

fervé long-tems dans l’ufage des chancelleries, pour

exprimer l’atteftation que chaque officier de chancellerie

devoit donner à l’audiencier du tems qu’il avoit

fe rvi, foit au confeil, foit au parlement, a la chancellerie

du palais ou ailleurs. Ces fortes d’atteftations

-furent ainfi appellées, parce qu’étant autrefois rédigées

en latin comme tous les attes de juftice:, elles

commençoient par ce mot fervivi. Voyez 1 efeiendum

de la chancellerie; (^/)

SERUM, f. m. ( Gram.) la partie aqueufe, claire

& tranfparente , du fang, du lait, des humeurs animales.

SERUS , ( Géog. anc. ) fleuve de l’Inde, en* deçà

du Gange. Ptolomée, liv. VU. ch.j. place l’embouchure

de ce fleuve fur le grand golfe, au midi d’Aga-

nàgara. Il ajoute que ce fleuve fe formoit de deux

fources, qui étoient dans le montSemanthinus. Mer-

cator croit que le nom moderne eft Coromaran. (D. /.)

SE R VUS à pedibus meis, ( Littéral.) c’étoit le nom

qu’on donnoit à l’efclave dont on fe fervoit pour les

meffages & pour porteries lettres, du tems de la république

des Romains ; car il n’y avoit point alors

de commodité réglée pour les faire tenir par des pof-

tes : aufli n’avons-nous point de terme qui réponde

exaéiement aux mots latins fervus à pedibus meis : celui

de valet de pié, qui femble les exprimer, n’en

donneroit pas une idée affez jufte. Mongault. (Z). /.)

SERY, voye{ M u s a r a i g n e .

SESAC, ( Mythol. orientale. ) divinité des Babyloniens

, à ce que penfent la plupart des critiques fa-

crés. Ils ont cru trouver dans Jérémie le nom de ce

dieu. Voici les paroles du prophète, ch. xxv. v. jS .

« Ainfi a dit le feigneur : prends de ma main la cou-

» pe du vin de ma fureur, & fais-en boire à toutes

» les nations,. . . & le roi Sefac en boira avec eux ; »

puis il ajoute dans un autre endroit : « comment a

» été prife Sefac ? Comment Babylone eft-elle deve-

» nue l’étonnement de toutes les nations? »

Les interprètes qui conviennent que dans ces deux

paflages , Sefac défigne également le roi & la ville de

Babylone , font perl'uades que ce Sefac étoitune des

divinités des Babyloniens, & que Jérémie a prétendu

défigner la ville même par le nom de cette divinité

; mais cette opinion eft purement conie&urale.

{ D J . )

SESAME, f. m. ( Botan. ) fuivant Linnoeus, le calice

de ce genre de plante eft monopétale, divifé en

cing fegmens : la fleur eft aufli monopétale, en forme

de cloche, & découpée en cinq parties dont l’une

eft beaucoup plus longue que les autres; les étamines

font quatre filets plus courts que la fleur ; leurs

boffettes font oblongues, droites & pointues ;le germe

du piftil eft ovale & rude ; le ftile eft un filet;

leftigmaeft en forme de lance, divifé en deux; le

fruit eft une capfule oblongue à quatre loges qui contiennent

quantité de femences ovoïdes. Linnoti gen.

plant, p . zc>j,

Tournetbrt met cette plante parmi les digitales,

& l’appellent digitâlis orientales fefamum dicta , /. R.

H. 164. Sa racine eft annuelle ; fon calice part çles

ailes des fleurs , prefque fans pellicules; il eft petit,

&: divifé en cinq fegmens longs & foibles ; fa fleur

eft monopétale ; fon ovaire eft en filique, tétrago-

nal, oblong, divifé en quatre cellules ,pleinesde femences

qu’on peut manger. Elles font modérément

hume&antesémollientes, -parégoriques , vifqueu-

fes , graffes, & par conféquent emplaftiques.

Les Egyptiens fe fervent beaucoup de f famé, tant

en alimèns qu’en remede, parce qu’il croît promptement,

& qu’il précédé les autres fruits après les

inondations du Nil ; il récompenfe bien ceux qui le

cultivent dé leurs travaux par la quantité de filiaues

qu’il donne. Parkinfon prétend que le J'éfame croît de

lui-même aux Indes orientales, mais qu’on le cultive

en Egypte, en Syrie, en Grece, en Crete & en Sicile.

Les Arabes ufent fréquemment dans leurs mets

de l’huile exprimée de la graine de féfame. Il eft vraif-

femblable que notre féfame n’eft point celui des anciens;.

car les vertus que Diofcoride lui attribue, ne

conviennent point au nôtre. ( D. J. )

SÉSAMOIDE, f. f. ( Hifl. nat. Bot. ) féfamoides,

genre de plante dont la fleur reffemble à celle du

réfeda. Voye^ R é s é d a . Le fruit a différente forijaie ,

félon les diverfes efpeces ; tantôt il eft compofé de

plufieurs petites cornes qui font remplies chacune par

une femence qui a la figure d’un rein ; dans d’autres

efpeces il reffemble par fa forme à une étoile , & il

eft divifé en plufieurs capfules. Tournefort, infl. ni

herb. Voye{ PLANTE.

SÉSAMOÏDE, adj. en Anatomie, nom de quelques,

petits os qui reffemblent à la femence d’une plante

de ce nom.

. Les vrais os féfamoides font au nombre de deux,

& on les obferVe dans le pouce tant de la main que

du pié. C’eft à ces os que les fléchiffeurs du pouce

furie métacarpe font attachés, & outre cela l'abducteur

du pouce dans le pié. On remarque encore dif-j

férens autres os féfamoides dans les autres articulations

des doigts, mais ils ne fe trouvent pas constamment.