< 4 e; &T'que d 'a i lle u r s i l d o i t en ê t r e d e s n om s des

r iifféren s d e g r é s com m e d e c e u x d e s c a s , d e s g en re s ,

& d e tan t d’a u t r e s p a r le fq u e ls les G ram m a ir ien s le

fo n t co n te n té s d e défig-ner c e qu ’i l y à d e p r in c ip a l

■ dans la c h o f e , v u la d ifficu lté d ’ in v e n t e r d e s nom s

■ qui en exprimaffent toute la nature. • - .

M a is je n e d on n era i p o u r r é p o n f e à c e t h ab ile c om m

e n ta te u r d e la Minerve, q u e c e q u e j ’a i d é jà r em a r q

u é a i l le u r s , IMPERSONNEL, d ’ap res Bouhours

& Vaugelas, fu r la n é c e ffité de d ift in g u e r u n b o n oL

•un m a u v a is ad a ge dans le lan g a g e n a t io n a l, & c e q u e

j ’ en a i in fé r é p a r r a p p o r t au la n g a g e d id a éh q u e .

J’ajouterai ici pour ce qui concerne la prétendue

■ difficulté d’inventer des noms qui expriment la nature

entière, des chofes, qu’elle n’a de réalité que

pour ceux à qui la nature eft inconnue; que dail-

leurs, quand on vient à l’approfondir davantage , la

nomenclature doit être réformée d’apres les nouvelles

lumières , fous peine de ne pas exprimer avec allez

d’exaftitude ce que,l’on conçoit; & que pour le

cas prëfent, j’ofe me flatter d’avoir employé des

dénominations affez julles pour ne laiffer aucune

incertitude fur la nature des fens graduels.

. IV. Il ne relie donc plus qu’à reconnoitre'comment

ils font rendus dans les langues.

De toutes les maniérés d’adapter les fens graduels

aux mets qui en font fufceptibles , celle qui fe pré^

fente la première aux yeux de la Philofopbie , c elt

la variation des terminaifons. Cependant, fil on ex-

ceote le pofitif, qui ell par-tout la forme primitive &

fondamentale du m ot, il n’y a aucun des autres qui

foit énoncé par-tout par des terminaifons lpeciales.

Nous n’en avons aucune, fi ce n’ell pour le fens ampliatif

d’un petit nombre de mots conferves au cére-

monial .fèréniffime, éminentifimt, &c. Voye^ Bouhours,

Rem. nouv. tome 1. page 312. & pour le lens

comparatif de fupérioritc de quelques mots empruntés

du latin fans égard à l’analogie de notre langue ,

tomme meilleur, pire, moindre , mieux , moins, pis ,

au-lieu de plus bon , plus mauvais, plus petit , plus

bien, plus peu, plus mal: mais ces exceptions mêmes

en fi* petit nombre confirment l’univerfalite de notre

analogie.' ( . ■ ,

1 °.v'Le fens ampliatif a une terminaifon propre en

grec * en latin, en italien & en efpagnol ; c’eft celle

que l’on.nomme mal-à-propos \q fuperlatif Ainfi très-

fa ge fe dit en grec c-ctpdncflcç, en latin fapienùffimus,

en italien fapientïffimo , en efpagnol prudentiffimo ;

mots dérivés despofitifs çefot, fapiens ,fapiente, prudente’,

qui tous lignifient fage. Dans les langues orientales

anciennes , le'fens ampliatif fe marque par la

répétition matérielle dupofitif; & ce tour qui eft

propre au génie de ces langues , a quelquefois ete

imité dans d’autres idiomes ; j’ai quelquefois vu des

enfans , fous l’impreflion de la fimple nature, dire de

quelqu’un, par exemple, quifuyoit, qu’il etoit loin

loin, d’un homme dont la taille les avoit frappés par

fa grandeur ou par fa petitefle , qu’il étoit grand

grand, ou petit petit, &c- notre très, qui nous fert à

l’expreffion du même fens , eft l’indication de la

triple répétition ; mais nous nous fervons auffi d’autres

adverbes , &: c’eft la manière de la plupart des

langues qui n’ont point adopté de terminaifons ampliatives

, dg. fpéc.ialement- de l’allemand qui emploie

iur-tout l’adverbe fehr, en latin valdè , en françois,

fort.

20. Le fens diminutif fe marque prefque par tout

par une expreffion adverbiale qui fe joint au mot modifié

comme un peu obfcur , un peu trifie, un peu

froid. I l y a feulement quelques mots exceptés dans

différens' idiomes, lefquels reçoivent ce fens diminutif,

ou par une particule compofante, comme en

latin fubobfcurus , fubtriflis ; ou par un changement

de terminaifon , comme en latin frigidiufculus, ou

frVgidulus, tn f iculus , ôt en efpaghöl trijleficdl

3°. Je ne connois aucune langue ,oii le comparatif

d’égalité foit exprimé autrement que par une addition

adverbiale ; auffi fage , auffi loin : fi ce n’eft

peut-être dans quelques mots exceptés par hafard ,

. comme tantus qui veut dire en latin tam magnus.

40. Le comparatif de fupériorité a une terminaifon

propre en greG & en latin : de troçôç, fage , vient

(roponpoi, plus fage ; de même les Latins de fapiens

forment fapientior. Comme c’eft dans ces deux langues

le feul des trois fens comparatifs qui y ait reçu

une terminaifon propre , on donne à l’adjeélif pris

fous cette forme le fimple nom de comparatif. Pour-1

vu qu’on l’entende ainfi , il n’y a nul inconvénient ;

fur-tout fi l’on fe rappelle que ce fens comparatif

énonce un rapport de fupériorité, quelquefois individuelle

&c quelquefois univerfelie. La langue aile-

I mande, & peut-etre fes dialeftes, a deux terminaifons

différentes pour ces deux fortes de fupériorité:

quandil s’agira de la fupériorité individuelle , cetera

le comparatif; & quandil fera queftion de la fupériorité

univerfelie , ce fera véritablement lefuperlatif i

Weifs ( fage ) ; w e if er ( plus fage ) , comparatif ; weif-*,

f it ( le.plus fage) , c’ eft le fuperlatif. D’où il fuit que

ce feroit induire en erreur , que de dire que les Allemands

ont, comme les Latins, trois degrés terminés

; le fuperlatif allemand Weifet n’ eft point du tout

l’équivalent du « çÛtuIcs des Grecs , ni du fapientiffi

mus des Latins, qui tous deux fignifient très-fage ; il

ne répond qu’à notre le plus fage.

En italien, en efpagnol & en françois, il n’y a aucune

terminaifon deftinée ni pour le comparatifpro-

prementdit, ni pour le fuperlatif : on fe fert également

dans les trois idiomes de l’adverbe qui exprime

la fupériorité, piu en italien , mas en efpagnol, plus

en françois; piufapiente, ital. mas prudente, efp. plus

fage, franç. Voilà le comparatif proprement dit.

Pour ce qui eft du fuperlatif, nous ne le différencions

du comparatif propre qu’en mettant l’article le,

la , les ou fon équivalent avant le comparatif ; je dis

fon équivalent, non - feulement pour y comprendre

les petits mots du, au , des, aux, qui font contractés

d’une prépofition & de l’article , mais encore les

mots que j’ai appèllés articles poffeffifs, favoir mon,

ma ,mes , notre, nos ; ton, ta, tes, votre , vos; fon,

f a , fe s , leur, leurs ; parce qu’ils renferment effectivement

, dans leur lignification , celle de l’article &

celle d’une dépendance relative à quelqu’une des trois

perfonnes , voyt{ Possessif. Nous difons donc au

comparatif, plus grand, plusfidele, plus tendre , plus

cruel, & par exception , meilleur, moindre , &c. ÔC

au fuperlatif noos difons avec l’article fimple , la plus

grande de mes pafjions , le plus fidele de vos fujets, le

plus tendre de fes amis , les plus cruels de nos ennemis ,

le meilleur de tes domeftiques, le moindre de leurs foucis,

ce qui eft au même degré que fi l’on mettoit l’article

pofleffif avant le comparatif, & que l’on dît, ma plus

grande paffion , votre plus fidelefujet, fo/i plus tendre

ami , nos plus cruels ennemis , ton meilleur domefiique ,

leur moindre fouet.

Nous confervons au fuperlatif la même forme qu’au

comparatif,parce qu’en effet l’un exprime comme

l’autre un rapport de fupériorité ; mais le fuperlatif

exige de plus l’article fimple ou l’article' pofleffif, &

c’eft par-là qu’eft défignée la différence des deux fens:

fur quoi eft fondé cet ufage ?

Quand on dit, par exemple , ma paffion efi plus

grande que ma crainte, on exprime tout ; & le terme'

comparé ma paffion , &: le terme de comparaifon ,

ma crainte ; & le rapport de fupériorité de l’un à 1 e-

gard de l’autre, plus grande ; & la liaifon des deux

1 termes envifagés fous cet afp eft , que: ainfi l’efprit

j voit clairement qu’il y a un rapport de fupériorité m-

dividucLle. .

Mais quand on dit, la plus grande de mes paffions ',

l’analyfe eft différente : la annonce néceffairement

un nom appellatif, c’eft fa deftination immuable, &

les circonftances de la phrafe n’en défignent pas d’autres

que paffion; ainfi il faut d’abord dire par fupplé-

ment, la ( paffion ) plus grande : la prépofition de,qui

fu it, ne peut pas tomber fur grande, cela eft évident ;

ni fur plus grande, nous ne parlons jamais ainfi; elle

tombe donc fur un nom appellatif encore fous-en-

îendu , & comme il s’agit ici d’une fupériorité uni-

verfelle , il me femble que le fupplément le plus naturel

eft la totalité, & qu’il faut dire par fupplément,

( la totalité) de mes paffions : mais ce fupplément doit

tenir par quelque lien particulier à l’enfemble de la

phrafe, & d’ailleurs plus grande n’étant plus qu’un

fimple comparatif exige un que & un terme individuel

de comparaifon ; je ferois donc ainfi l’analyfe

entière de la phrafe, la ( paffion ) plus grande que les

autres ( paffions de la totalité) de mes paffions ; ce qui

exprime bien clairement la fupériorité univerfelie

qui caraélérife le fuperlatif.

Si l’on dit au contraire, ma plus grande paffion , la

fuppreffion totale du terme de comparaifon eft le

ligne autorifé par l’ufage pour défigner que c’eft la

totalité des autres objets de même nom , & que la

phrafe fe réduit analytiquement à celle-ci, ma pafi

jion plus grande ( que toutes mes autres paffions ).

Dans ces deux cas , l’article fimple ou pofleffif,

fervantà individualifer l’objet qualifié par le comparatif,

eft le ligne naturel qu’on doit le regarder comme

extrait, à cet égard , de la totalité des autres objets

de même nature fournis à la même.qualification.

50. Le comparatif d’infériorité eft exprimé par

6 6 7 .

1 adverjbe qui marque l’infériorité, du-moins dans

toutes les langues dont j’ai connoiffance : les Grecs

dilent, navov rc<poc ; les Latins , minus fapiens ; les

Italiens , meno fapiente ; les Efpagnols , mtnos prudente

; & nous , moins fage.

Comme moins eft par lui - même comparatif, fi

nous avons befoin d’en exprimer le fens fuperlatif,

nous le faifons comme il vient d’être dit, par l’addition

de l’article fimple ou pofleffif ; le moins inflruit

des enfans, votre moins belle ro^e.

V. L expofition que je viens de faire du fyftème

des fens graduels feroit incomplette , fi je ne fixois

pas les bipeces de mots qui en font fufceptibles. Tout

le monde conviendra fans doute que grand nombre

d’adjeélifs & d’adverbes font dans ce cas : mais il pa-

roîtra peut-être furprenant à quelques-uns , fi j’avance

qu’un grand nombre de verbes font également

fufceptibles des fens graduels , 6c qu’il auroit pu arriver

dans quelques idiomes , que l’ufage les y eut

caraélérifés çar des terminaifons propres ; cependant

la chofe eft évidente.

Les adjeélifs & les adverbes qui peuvent recevoir

les, differens fens graduels, & conféquemment des

terminaifons qui y foient adaptées, ne le peuvent,

que parce que la qualité qui en conftitue la fignificâ-

tion individuelle , eft en foi fufceptible de plus & d’e

moins : il eft donc néceffaire que tout verbe , dont

la lignification individuelle préfente à l’efprit l’idée

d’une qualité fufceptible de plus &: de moins, foit

également fufceptible des fens graduels, & puiffe

recevoir dé l’ufage des terminaifons qui y foient relatives.

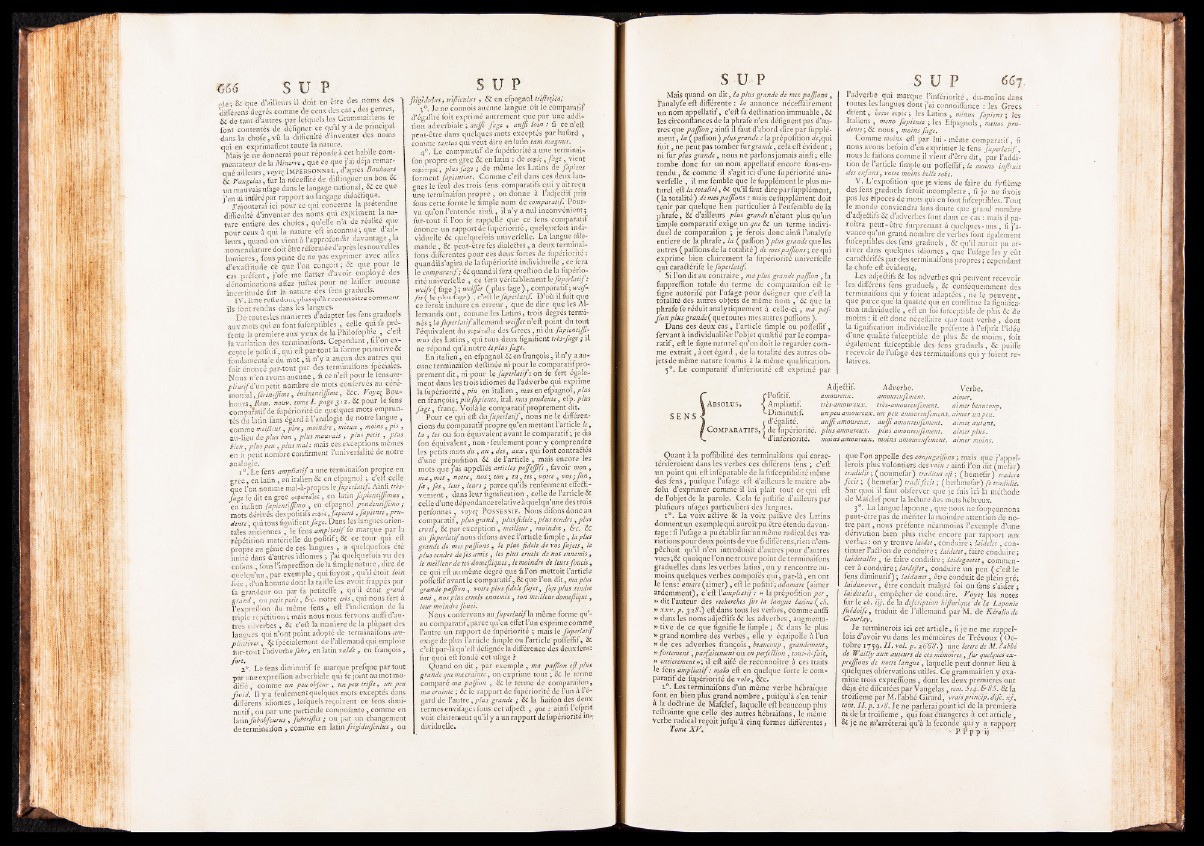

S E N S

Adjeélif. Adverbe.

{Pofitif. amoureux. amoureufement.

Ampliatif. très-amoureux, très-amoureufement.

Diminutif. un peu amoureux, un peu amoureufement.

r d’egalite. auffi amoureux, auffi amoureufement.

COM P A R A T IF S ,< de fupériorité. plus amoureux, plus amoureufement.

d’infériorité. moins amoureux, moins amoureufement.

Verbe.

aimer.

aimer beaucoup,

aimer un peu.

aimer, autant,

aimer plus,

aimer moins.

r Quant à la poffibilité des terminaifons qui carac-

tériferoient dans les verbes ces différens fens ; c’eft

un point qui eft inféparable de lafufceptibilité même

des fens, puifque l’ufage eft d’ailleurs le maître ab-

folu d’exprimer comme il lui plaît tout ce qui eft

de l’objet de la parole. Cela fe juftifie d’ailleurs par

plufieurs ufages particuliers des langues.

i° . La voix aélive & la voix paflïve des Latins

donnent un exemple qui auroit pu être étendu davantage

: fi l’ufage a pu établir fur un même radical des variations

pour deux points de vue fi différens,rien n’em-

pêchoit qu’il n’en introduisît d’autres pour d’autres

vues ;& quoique l’on ne trouve point de terminaifons

graduelles dans les verbes latins, on y rencontre au-

moins quelques verbes compofés qui, par-là, en ont

le fens: amare (aimer) , eft le pofitif; adamare (aimer

ardemment), c ’eft l’ampliatif : « la prépofition per,

» dit l’auteur des recherches fur la langue latine ( ch.

» xxv. p. 328.') eft dans tous les verbes, comme auffi

» dans les noms adjeélifs & les adverbes, augmentà-

» tive de ce que lignifie le fimple ; & dans le plus

» grand nombre des verbes, elle y équipolle à l’un

» de ces adverbes françois, beaucoup , grandement,

» fortement, parfaitement ou en perfection , tout-à-fait,

» entièrement >>; il eft aifé de reconnoître à ces traits

le fens ampliatif : maïo eft en quelque forte le comparatif

de fupériorité de volo, &c.

20. Les terminaifons d’un même verbe hébraïque

font en bien plus grand nombre, puifqu’à s’en tenir

à la doétrine de Mafclef, laquelle eft beaucoup plus

reftrainte que celle des autres hçbraïfaijs, le même

Verbe radical reçoit jufqu’à cinq formes differentes,

Tome X V .

que l’on appelle des conjugaifons ; mais que j ’appel-

lerois plus volontiers des voix : ainfi l’on dit (mefar)

tradidit ; ( noumefar) traditus efi ; (hemefir) iradere

fecit ; (hemefar) tradifecit ; ( hethmefar)yè tradidit.

Sur quoi il faut obferver que je fuis ici la méthode

de Mafclef pour la leéture des mots hébreux. ;

30. La langue laponne , que nous ne foupçonnons

peut-être pas de mériter la moindre attention de notre

p art, nous préfente néanmoins l’exemple d’une

dérivation bien plus riche encore par rapport aux

verbes : on y trouve laidet, conduire ; laidelet, continuer

Paélion de conduire; laidetet, faire Conduire ;

laidetallet, fe faire conduire ; laidegaetet, commencer

à conduire ; laidtfiet, conduire un peu ( c ’eft le

fens diminutif) ; laidanet, être conduit de pleiri gré;

laidanovet, être Conduit malgré foi bu fans s’aider ;

laidetalet, empêcher de conduire. Voye{ les notes

fur le ch. iij. de la defeription hiftoriqué de la Laponie

fuédoife, traduit de l ’allemand par M. de Kèraliode

Gourlay.

Je terminerois ici cet article , fi je ne me rappel-

lois d’avoir Vu dans les mémoires de Trévoux (O c tobre

1759. I I . vol. p. 2(f(fè.') une lettre de M. l'abbé

de Wailly aux auteurs de ces mémoires, fur quelques ex-

preffions de notre langue, laquelle peut donner lieu à

quelques obfervations Utiles. Ce grammairien y examine

trois expreffions, dont les deux premières ont

déjà été difeutées par Vaugelàs , rem. 5tq .& 86. & ïa

troifiem.e par M. l’abbé Girard, vraisprinblp. dife. x f,

iom.II. p.218. Je ne parlerai point ic i de la premiers

ni de la troifieme , qui font étrangères à cet a rticle,

& je ne m’arrêterai qu’à la fécondé'cfai' y a rapport