I s í i

pI

t e '-

M l

■ ikg-.'-

líV r i

est cependant vrai dc dire qu’ils nc firent eu cela que suivre, avec trop peu

dc discernement, une route qui déjà leur avoit été tracce à des cijoqucs

]>lns Itcurcuscs. Dans cette même ville d'Alexandrie , oii tant d’habiles

littérateurs consacroient leur respect pour les grands modèles, on avoit

dcjà vu souvent le goût s’égarer; cl l’ambition subalterne dc sc distinguer

cn trouvant des routes inconnues , étoit descendue a dc lutiics produc-

iioiis, qui sans doute n’oblenoient pas l’approbation des vrais adorateurs

d'Homcrc.

Peut-être inclue le genre particulier dc difiicultes vaincues, dont je

vais citer quefipies exemples, rcmontc-t-il plus liant qu’on n’est tl’abord

U'iitc dc le croire ; il scroit autcrieur à tons les autres, s i, comme il

semble permis dc le présumer, il avoit dù naissance au besoin qu’avoieiit

les oracles dc sc ménager tout à la fois des moyens d’obscurité, ct des

ressources pour donner ensuite divers sens aux mots qui scmbloiciit

d’.abürd n’cn offrir aucun (i).

Expliquons clairement, s'il est possible , cc que les Grecs entendoient

par les mots isiiiJnitSiii , v ers isopsèplws, c’cst-à-dirc dc nombre

égal. On sait que, n’ayant point de signes parlienlicrs pour exprimer les

quantités, ils faisoicnt servir à cet usage leurs lettres, dont cliacniic

avoil une valeur iinmcriquc lorsqu’on l’cmployoit dans le calcul : chaque

mot considéré sous le rapport arillimétiqiic, pouvoit donc donner un

nombre forme dc l’addition des différons nombres indiqués par clia-

cunc des lettres dc cc mot.

Ou imagina dc renfermer le sens que l’on vouloit exprimer, clans

des vers, ou plutôt dans des lignes, dont toutes les lettres, prises comme

valeurs numériques, doiiuasseiil une somme égale.

Ainsi , lorsque par exemple on avoit choisi ou rencontré lo nombre

trois mille pour la première ligne, il falloit que chacune des lignes

suivantes produisit la même somme. L ’on tourmcntoit sa pensée cl scs

( il Arlémidore nous apprenti que celle manière

arithmétique d'envisager les mots étoit employée par

les devins et les interprètes dessonges : c’étoit eu effet

des chances infinies qu'ils se ménageoient. La lettre p,

vue en songe, résout elle seule une foule de questions ;

si l'on est inquiet sur ris.sue d'une entreprise, elle eu

présage le succès,parce qu'elle est isoji.sèphe de h ' «r/sÆi,

c'est-à-dire quo celle lettre vaut numériquement la

même somme lo o , que toutes le.s lelires réunies des

deux mots cités. Altcnd-ou le rclour d'un ami absent?

elle offre la même valeur que le mot àvyàix, annonce,

nouvelle ; cst-on incertain si l’on doit faiie un voyage

par terre ou par mer? elle ne se pré.sente dans le sommeil

que pour dire IliÇi , à pied ; si l'on hésite à

jiarlir , elle répond Mi«, re.slcz, Cel utile p, a bien

d'autres propriétés encore, donl l’énumération seroit

trop longue ; et si l’on liroil un si grand parti d'une

seule lettre , on peul juger quelles ressources offroit

l'alphahel entier.

Vid. Artcmid. Lib. lll, cap. 34. Lib. IV, cap. a/(.

cxjircs.siOiis jusqu’à cc qu’ou fût parvenu à ec résultat désiré : il est

permis (le croire cpi’cn chcreliaiil sans cesse des cquivalciis cl des mots

qui olfrisseiit les valeurs exigées, ou arrivoit le jihis souvent, à force

dc reclicrclies ct d’aildilions, à se rendre à peu près iiiiiilelligililc : et

cepcndaiit nous avons la preuve que ces bizarres cl'forls ii’oiil ]kis loujours

été cgalcmeilt malheureux ; ou s’étonne parl'ois dc les comprendre

assez facilcuicjil.

Tel est l’effet que produisent les vers isopsèplics de Léonidas d’Alexandrie,

les seuls qui nous avoient été conserves jusqu’à présent, ct qui

ne sont, ni aussi obscurs, ni aussi mauvais qii’on est en droit de le

supposer; on en rencontre mémo quelques-uns qui nc manijucnl pas

(l'une sorte d’éltgaiico. Dans une parlic do ces (tpigramiiics, il faut

eoiiiparcr les vers entre eux, un à uu; mais dans qiielipies autres, cc

sont les vers pris deux à deux qui olfrcut fcgalilc numérique, dont lo

poète s’esl fait un pénible devoir.

Les amateurs de vers isopsêphcs clierdièrcnt à s’étaycr de grands

exemples : ils parvinrent à découvrir dans riomèrc quelques distiipics

dont les vers, analysés, ou jilulôt calculés à lour manière, olfreiil en

effet des valeurs semblables. Cc fut assez pour sc croire le droit do

compter parmi eux le père de la poésie. L ’immortel guinic qni savoit si

bien peindre el les jiassions des lioilimcs, et les grands elfcls de la nature,

n’avoit pas prévu, sans dontc, qu'il seroit exposé à de tels liom-

niages, cl qu’on rueeuseroit d’êlrc tiescemlu du sommet de l’GIvnipe,

pour recueillir dans d’obscurs sentiers un tribut si peu digue de hii.

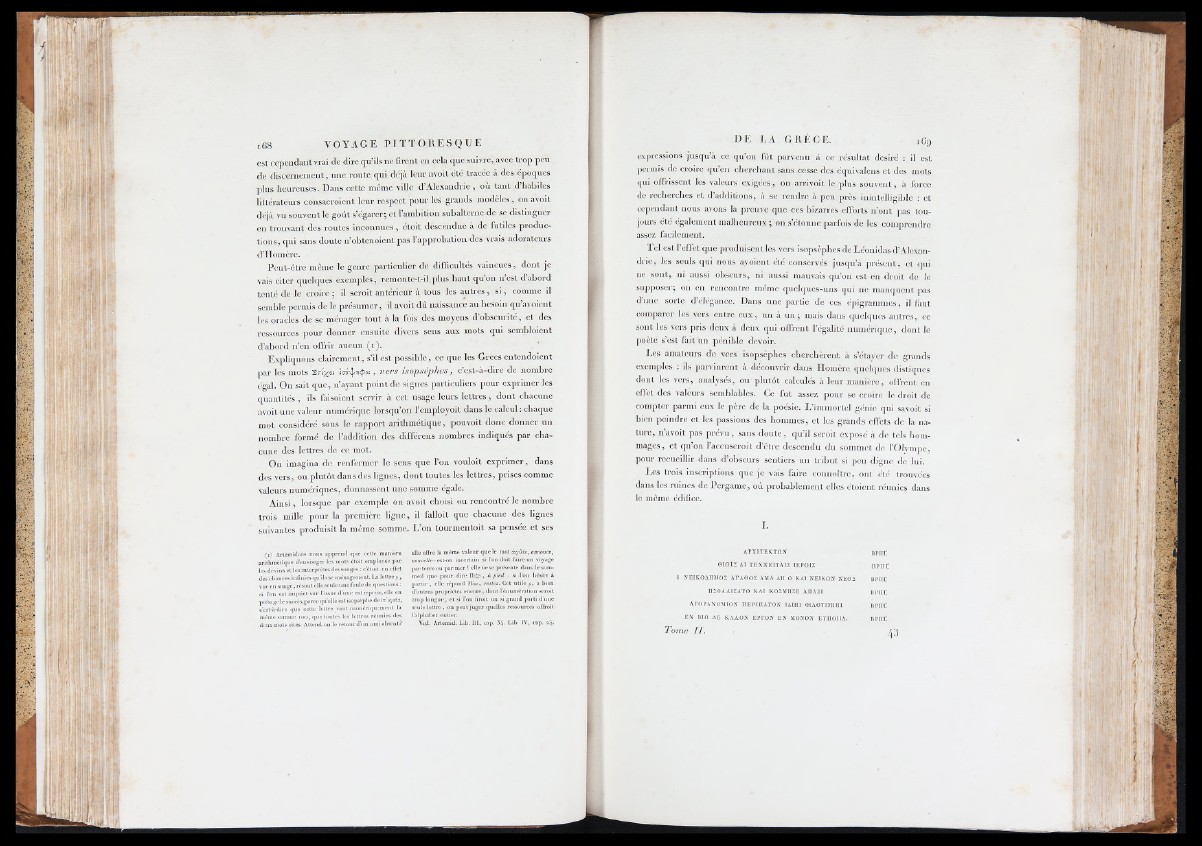

Les trois inscriptions que je vais l'aire comioitrc, ont été tromarés

dans les ruines dc Pergame, oi'i probablement elles étoient réunies dans

le même édifice.

I.

APXITEKTfiN BPIir

0 IOI2 AI TEXiXElTAtS IEP0 I2 BPllC

1 NEIK0 AHM0 2 A r.\ 0 O2 AMA AU O KAI NEIKiiN NE0 2 BPIlC

II2 'I>AAI2ATO KAI K0 2 MII2E AI1A21 UPllE

Al’OPA.VüMION IIEPlllATON lAIIll -IMAOTIMIIII BPnC

EN II1ÍÍ AE KAAON EPI'ON EN MOXON EVIIOIIA. BPHE

Tonte I I . ■ /.3

■ Ê i

^ ' ' 3 1

1

/

/

11

M

/ ■

i

l

u.. i I ■