Beine deB <J lang und schlank, ringsum behorstet, gegen das Ende des Beins zu dichter und

starker. Präfemurschwiele und Tibialpolster sind nicht vorhanden. Tarsus länger als die Tibia, Endkralle

klein, ragt so weit vor wie die Spitzen der benachbarten Borsten.

Analsegment ohne Besonderheiten.

Gonopodenöffnung queroval, nach hinten bis zur Hüfttangente reichend, der Band seitlich

und hinten nur wenig erhoben. Auf dem Sternit hinter der Öffnung jederseits eine Borsten-

gruppe.

Gonopoden (Fig. 70): Hüfte mit großem, kräftigem Hüftstab. Femoralfortsatz merklich länger

als der Tibiotarsus, rinnenförmig eingebogen; das Ende des Medialblattes dieser Rinne ist etwas spitzzackiger,

am Ende geht die Binne in ein breites, gekrümmtes Blatt über. Femur mäßig verlängert,

deutlich gegen den Tibiotarsus abgegrenzt.

Tibiotarsus in der Mitte rechtwinklig vorragend, mit abgestumpfter Ecke, das Ende ist eine

schwach gebogene Sichel.

A c a j u t l a , S a n S a l v a d o r , (Kpt. B. P r e ß 1 e r coll., Hamburg. Mus.)

13. Gatt. Ricodesmus C h a m b.

1922. Ricodesmus Ohamberlin in: P. U. S. Mus. v. 61. p. 15.

20 Rumpfringe.

Porenformel normal.

Gonopodenhüfte lateral nicht vorragend, ohne Hüftstab. (? Auf der Zeichnung keiner sichtbar,

im Text nichts davon erwähnt.) Femur kurz und gedrungen, deutlich gegen den Tibiotarsus abgesetzt,

mit unverästeltem, langem, schlankem Fortsatz. Tibiotarsus unverästelt, schlank, die Samenrinne

endet an seiner Spitze.

Seitenflügel sehr reduziert, konische Tuberkel, die am Ende die dicke Porenbeule tragen. Meta-

zoniten glatt, unbeborstet.

Alle Sternite ohne Fortsatz.

Typus und einzige Art: R. stejnegeri C h a m b.

Noch sehr mangelhaft bekannte Gattung, deren Gonopoden

sehr denen von Chondrodesmus ähneln, doch scheint ihnen ein Hüftstab

zu fehlen; sonst könnte diese Gattung vielleicht mit Chondrodesmus.

vereinigt werden.

14. Gatt. Leptherpum nov. gen.

20 Rumpfringe.

Porenformel normal.

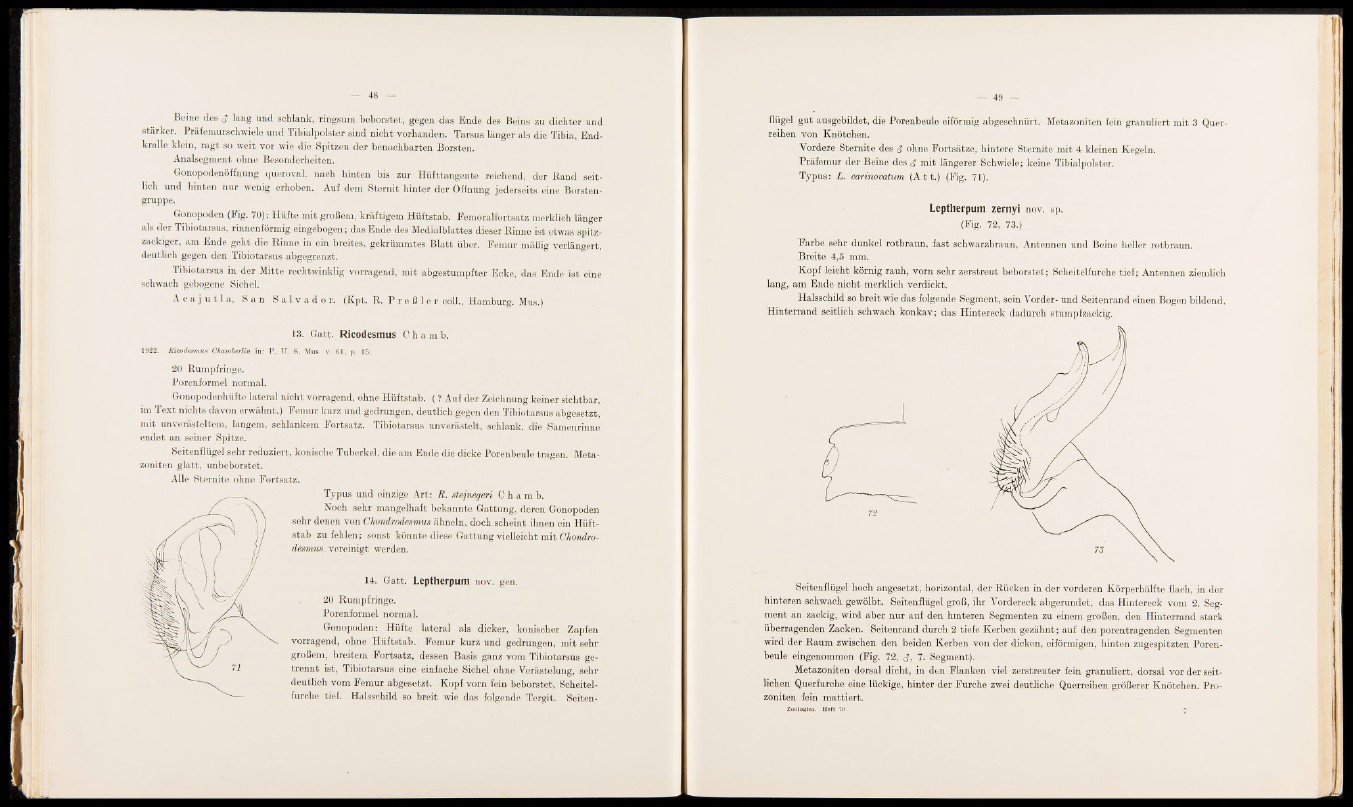

Gonopoden: Hüfte lateral als dicker, konischer Zapfen

vorragend, ohne Hüftstab. Femur kurz und gedrungen, mit sehr

großem, breitem Fortsatz, dessen Basis ganz vom Tibiotarsus getrennt

ist, Tibiotarsus eine einfache Sichel ohne Verästelung, sehr

deutlich vom Femur abgesetzt. Kopf vorn fein beborstet, Scheitelfurche

tief. Halsschild so breit wie das folgende Tergit. Seitenflügel

gut ausgebildet, die Porenbeule eiförmig abgeschnürt. Metazoniten fein granuliert mit 3 Querreihen

von Knötchen.

Vordere Sternite des $ ohne Fortsätze, hintere Sternite mit 4 kleinen Kegeln.

Präfemur der Beine des $ mit längerer Schwiele; keine Tibialpolster.

Typus: L. carinovatum (A tt.) (Fig. 71).

Leptherpum zernyi nov. sp.

(Fig. 72, 73.)

Farbe sehr dunkel rotbraun, fast schwarzbraun, Antennen und Beine heller rotbraun.

Breite 4,5 mm.

Kopf leicht körnig rauh, vorn sehr zerstreut beborstet; Scheitelfurche tief; Antennen ziemlich

lang, am Ende nicht merklich verdickt.

Halsschild so breit wie das folgende Segment, sein Vorder- und Seitenrand einen Bogen bildend,

Hinterrand seitlich schwach konkav; das Hintereck dadurch stumpfzackig.

Seitenflügel hoch angesetzt, horizontal, der Rücken in der vorderen Körperhälfte flach, in der

hinteren schwach gewölbt. Seitenflügel groß, ihr Vordereck abgerundet, das Hintereck vom 2. Segment

an zackig, wird aber nur auf den hinteren Segmenten zu einem großen, den Hinterrand stark-

überragenden Zacken. Seitenrand durch 2 tiefe Kerben gezähnt; auf den porentragenden Segmenten

wird der Raum zwischen den beiden Kerben von der dicken, eiförmigen, hinten zugespitzten Porenbeule

eingenommen (Fig. 72, <?, 7. Segment).

Metazoniten dorsal dicht, in den Flanken viel zerstreuter fein granuliert, dorsal vor der seitlichen

Querfurche eine lückige, hinter der Furche zwei deutliche Querreihen größerer Knötchen. Pro-

zoniten fein mattiert.

Zoologica. Heft 79. n