Gonopoden (Fig. 41, 42): Hüfte lateral breit abgerundet, so weit vorragend, daß das Femur

von dieser Seite verdeckt ist. Neben dem Hüfthörnchen eine Gruppe von Borsten, kein Hüftstab.

Femur kurz, deutlich gegen den Tibiotarsus abgesetzt, mit großem, breitem Fortsatz, der so lang ist

wie der Tibiotarsus; er h a t in der basalen Hälfte einen großen, breit abgerundeten, gegen den Tibiotarsus

zu gerichteten Seitenlappen, das Ende ist zusammengebogen und stellenweise gezackt. Die

Basen von Femoralfortsatz und Tibiotarsus sind völlig voneinander getrennt. Der Tibiotarsus gabelt

sich in den endwärts verdünnten und hakig gekrümmten Samenrinnenast und den großen Hauptstamm

mit mehreren Buchten und Lappen des Randes.

Fundort: S a b a n i l l a , O s t a b h a n g d e r O s t k ö r d i l l e r e n , E c u a d o r . (Dr.

0 h a u s coll., Hamburg. Mus.)

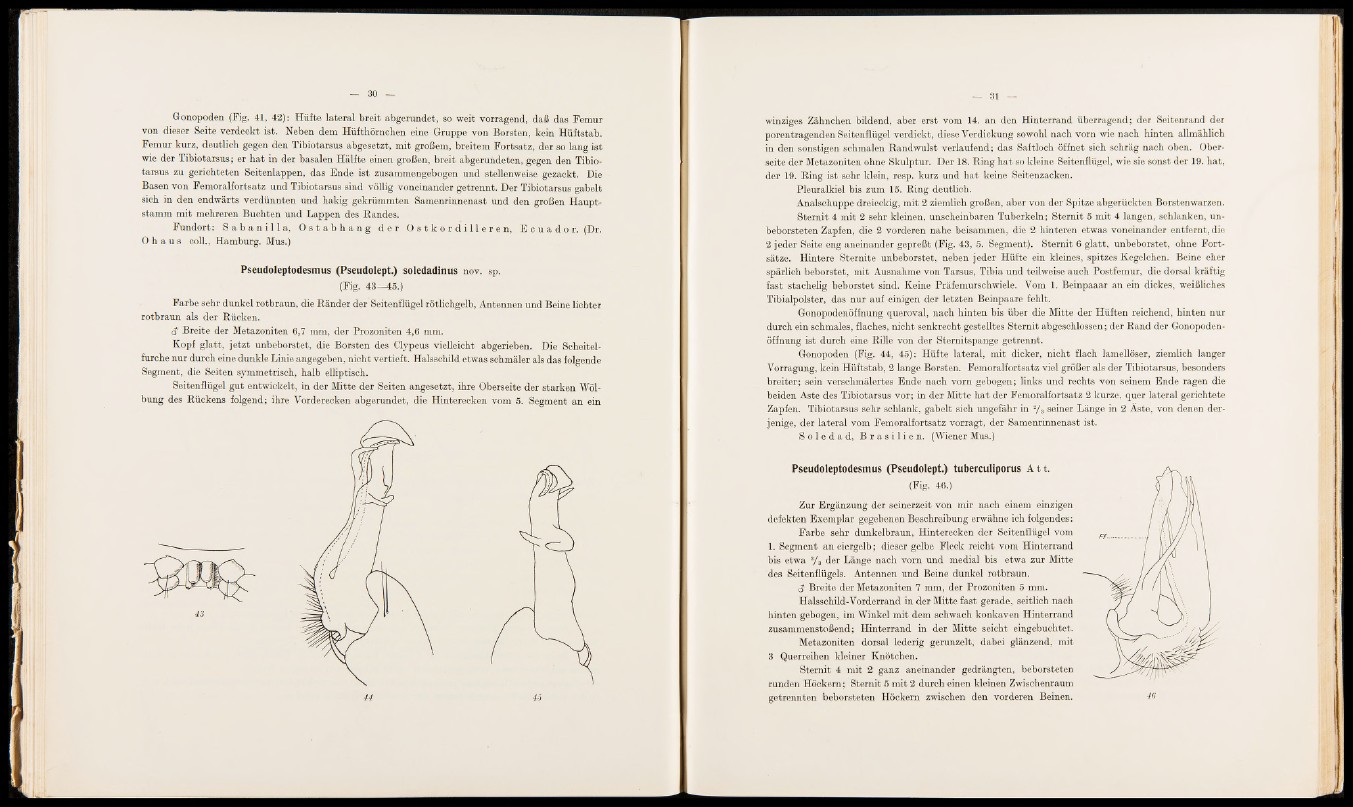

Pseudoleptodesmus (Pseudolept.) soledadinus nov. sp.

(Fig. 43—45.)

Farbe sehr dunkel rotbraun, die Ränder der Seitenflügel rötlichgelb, Antennen und Beine lichter

rotbraun als der Rücken.

cT Breite der Metazoniten 6,7 mm, der Prozoniten 4,6 mm.

Kopf glatt, je tz t unbeborstet, die Borsten des Clypeus vielleicht abgerieben. Die Scheitelfurche

nur durch eine dunkle Linie angegeben, nicht vertieft. Halsschild etwas schmäler als das folgende

Segment, die Seiten symmetrisch, halb elliptisch.

Seitenflügel gut entwickelt, in der Mitte der Seiten angesetzt, ihre Oberseite der starken Wölbung

des Rückens folgend; ihre Vorderecken abgerundet, die Hinterecken vom 5. Segment an ein

winziges Zähnchen bildend, aber erst vom 14. an den Hinterrand überragend; der Seitenrand der

porentragenden Seitenflügel verdickt, diese Verdickung sowohl nach vorn wie nach hinten allmählich

in den sonstigen schmalen Randwulst verlaufend; das Saftloch öffnet sich schräg nach oben. Oberseite

der Metazoniten ohne Skulptur. Der 18. Ring h a t so kleine Seitenflügel, wie sie sonst der 19. hat,

der 19. Ring ist sehr klein, resp. kurz und h a t keine Seitenzacken.

Pleuralkiel bis zum 15. Ring deutlich.

Analschuppe dreieckig, mit 2 ziemlich großen, aber von der Spitze abgerückten Borstenwarzen.

Sternit 4 mit 2 sehr kleinen, unscheinbaren Tuberkeln; Sternit 5 mit 4 langen, schlanken, un-

beborsteten Zapfen, die 2 vorderen nahe beisammen, die 2 hinteren etwas voneinander entfernt, die

2 jeder Seite eng aneinander gepreßt (Fig. 43, 5. Segment). Sternit 6 glatt, unbeborstet, ohne Fo rtsätze.

Hintere Sternite unbeborstet, neben jeder Hüfte ein kleines, spitzes Kegelchen. Beine eher

spärlich beborstet, mit Ausnahme von Tarsus, Tibia und teilweise auch Postfemur, die dorsal kräftig

fast stachelig beborstet sind. Keine Präfemurschwiele. Vom 1. Beinpaaar an ein dickes, weißliches

Tibialpolster, das nur auf einigen der letzten Beinpaare fehlt.

Gonopodenöffnung queroval, nach hinten bis über die Mitte der Hüften reichend, hinten nur

durch ein schmales, flaches, nicht senkrecht gestelltes Sternit abgeschlossen; der Rand der Gonopodenöffnung

ist durch eine Rille von der Sternitspange getrennt.

Gonopoden (Fig. 44, 45): Hüfte lateral, mit dicker, nicht flach lamellöser, ziemlich langer

Vorragung, kein Hüftstab, 2 lange Borsten. Femoralfortsatz viel größer als der Tibiotarsus, besonders

breiter; sein verschmälertes Ende nach vorn gebogen; links und rechts von seinem Ende ragen die

beiden Aste des Tibiotarsus vor; in der Mitte h a t der Femoralfortsatz 2 kurze, quer lateral gerichtete

Zapfen. Tibiotarsus sehr schlank, gabelt sich ungefähr in 2/ 3 seiner Länge in 2 Äste, von denen derjenige,

der lateral vom Femoralfortsatz vorragt, der Samenrinnenast ist.

S o l e d a d , B r a s i l i e n . (Wiener Mus.)

Pseudoleptodesmus (Pseudolept.) tuberculiporus At t .

(Fig. 46.)

Zur Ergänzung der seinerzeit von mir nach einem einzigen

defekten Exemplar gegebenen Beschreibung erwähne ich folgendes:

Farbe sehr dunkelbraun, Hinterecken der Seitenflügel vom

1. Segment an eiergelb; dieser gelbe Fleck reicht vom Hinterrand

bis etwa 2/ 3 der Länge nach vorn und medial bis etwa zur Mitte

des Seitenflügels. Antennen und Beine dunkel rotbraun.

d1 Breite der Metazoniten 7 mm, der Prozoniten 5 mm.

Halsschild-Vorderrand in der Mitte fast gerade, seitlich nach

hinten gebogen, im Winkel mit dem schwach konkaven Hinterrand

zusammenstoßend; Hinterrand in der Mitte seicht eingebuchtet.

Metazoniten dorsal lederig gerunzelt, dabei glänzend, mit

3 Querreihen kleiner Knötchen.

Sternit 4 mit 2 ganz aneinander gedrängten, beborsteten

runden Höckern; Sternit 5 mit 2 durch einen kleinen Zwischenraum

getrennten beborsteten Höckern zwischen den vorderen Beinen.