38. Das Ende des Gonopoden (Tarsus + Tibialfortsatz) stark nach vorn umgebogen (Kongo) . . . . . Dysthymus Att.

— Das Ende des Gonopoden ragt gerade vor oder ist selten etwas nach hinten umgebogen (Äthiop. Region) . . . . . . 39

39. Nahe der Basis des Tibialfortsatzes ein langer, starker S e ite n a rm Duseviulisoma Bröl.

— An der Basis des Tibialfortsatzes kein S e i t e n a rm Eviulisoma Bröl.

40. (19.) Metazoniten dicht granuliert. Femur einiger vorderer Beine des <J mit beborstetem Fortsatz. Tibialfortsatz des

Gonopoden groß, breitlappig (Paläarkt. Reg.) .............................................................................................. Trachydesmus Dad.

— Metazoniten g l a t t ................................................................................................................................................................................................ 41

41. 2. und 3. Beinpaar des <$ kurz und dick, stark hakig, ihr Präfemur am Ende nach hinten stumpf vorspringend, Femur sehr

stark verdickt (Celebes) .................................................................................... Celebestia nov. gen.1)

— 2. und 3. Beinpaar des nicht so modifiziert (Paläarkt. Reg.) ........................................................... 42

42. Tarsus des Gonopoden nur ein einfacher, schlanker Ast oder Dorn, der manchmal ganz fehlt . . Strongylosoma Brdt.

— Tarsus des Gonopoden breitblättrig, mehrzackig..................................................................................................Entothalassinum Att.

43. (7.) Femur des Gonopoden auf der Aboralseite sehr lang, vorn kurz, die Grenze zwischen Femur und Tibia sehr schräg. Tibio-

tarsus am Ende gegabelt in breiten Samenrinnenast und mehrzackigen Tarsus, die aber im Innern nicht abgegrenzt sind.

Körper sehr schlank, Antennen und Beine sehr lang und dünn. 1. Beinpaar ohne Femurzapfen . . Euphyodesmus nov. gen.

— Femur des Gonopoden kurz eiförmig, deutlich gegen die Tibia a b g e s e tz t................................................................................. 44

44. Telopodit entweder ganz unverästelt oder mit schlankem Tibialfortsatz, kein Tarsus. Femur des 1. Beinpaares des mit

einem borstentragenden Zapfen (gehört in die Gruppe Paraustraliosoma—Leucotessara) (Australien) Brochopeltis Verh.

— Telopodit gegabelt mit deutlichem Tarsalabschnitt. Femur des 1. Beinpaars ohne Z a p f e n ....................................................... 45

45. Schwänzchen breit, schaufelförmig, Metazoniten ohne Querfurche (S ü d am e rik a ) Aphelidesmus Bröl.

— Schwänzchen konisch. Metazoniten mit Querfurche (Indien) ..............................: ........................ 46

46. Gonopodentarsus dreispitzig mit einem großen, zweispitzigen Blattanhang, oder zweiästig m it einem basal gerichteten Ast

Anoplodesmus Poe.

— Gonopodentarsus schmal, einfach oder nur ganz am Ende in 2 kleine Spitzchen g e t e i l t ..................... Prionopeltis Poe.

E i n V e r g le i c h m i t d e r z u l e t z t v o n m i r p u b l i z i e r t e n Ü b e r s i c h t z e ig t h a u p t s ä c h l i c h in d e r B e h

a n d lu n g e in e r b e s o n d e r e n G r u p p e v o n G a t t u n g e n e in e n U n t e r s c h i e d , n ä m l i c h d e r G a t tu n g e n , b e i

d e n e n d a s F e m u r d e s 1. B e i n p a a r s d e s d e in e n F o r t s a t z h a t . A u ß e r d em s in d d i e G a t tu n g e n Aklero-

bunus, Euphyodesmus u n d Celebestia n e u a u f g e n o m m e n , e r s t e r e b e id e f ü r h i e r a l s n e u b e s c h r i e b e n e

A r t e n , Celebestia f ü r Strongylosoma pictum C a r l , w e lc h e A r t i c h i n k e in e d e r b e s t e h e n d e n G a t tu n g e n ,

a m w e n ig s t e n n a t ü r l i c h i n d i e G a t t u n g Strongylosoma, e in r e ih e n k o n n t e , s o d a ß i c h e s v o r z o g , f ü r s ie

e in e n e u e G a t t u n g z u s c h a f f e n . I c h b e n u t z e a u c h d i e G e l e g e n h e i t, e in e n L a p s u s z u k o r r ig i e r e n , d e r

m i r p a s s i e r t i s t , i n d em i c h i n d e r T a b e ll e d i e N a m e n Prionopeltis u n d Anoplodesmus v e r t a u s c h t h a t t e ,

w ie m a n s c h o n d u r c h e in e n V e r g le i c h m i t d e n G e n u s -D i a g n o s e n b e m e r k t h a b e n d ü r f t e .

Z u d e r o b e n e rw ä h n t e n G r u p p e v o n G a t t u n g e n m i t e in em F o r t s a t z a u f d e m F e m u r d e s 1. B e in p

a a r s g e h ö r e n f o lg e n d e : Australiosoma, Dicladosoma, Paraustraliosoma, Aulacoporus, Walesoma,

Leucotessara, Antichiropus, Helicopodosoma, Akamptogonus u n d Brochopeltis.

A u ß e r d em g e h ö r e n h i e r h e r m e h r e r e G a t tu n g e n , d i e i n d e n l e t z t e n J a h r e n v o n V e r h o e f f

a u f g e s t e l l t w u r d e n , m e i s t f ü r j e e in e A r t , d i e j e d o c h m e in e r A n s i c h t n a c h m i t a n d e r e n z u v e r e in ig e n

s in d . I c h g l a u b e , d a ß m a n Rhopalowales (1 A r t ) u n d Myallosoma (1 A r t ) m i t Leucotessara v e r e in ig e n

k a n n , w o r ü b e r w e i t e r u n t e n b e i B e s c h r e ib u n g v o n Leucotessara n o c h e in ig e s g e s a g t w i r d . F e r n e r k a n n

m a n Hoplatessara m i t Australiosoma v e r e in ig e n , f e r n e r Pseudostrongylosoma (1 A r t ) , Par aulacoporus

(1 A r t ) u n d Solaenodolichopus (5 A r t e n ) m i t Aulacoporus, s c h li e ß li c h Hdicopodosomella u n d Otoplaco-

soma m i t Helicopodosoma. B e i d i e s e n l e t z t g e n a n n t e n d r e i G a t t u n g e n l i e g t d i e S a c h e g e n a u s o w ie b e i

Leucotessara u sw . W o z u , u m a ll e s i n d e r W e lt , f ü r 3 s e h r n a h e v e rw a n d t e A r t e n , d i e s ic h n u r d u r c h

r e c h t u n w e s e n t l i c h e M e rk m a le u n t e r s c h e i d e n , d r e i G a t tu n g e n m a c h e n ? M a n k a n n w i r k li c h g a r k e in

A r g u m e n t f ü r d i e s e Z e r s p l i t t e r u n g a n f ü h r e n , d u r c h d i e u n s e r e w i s s e n s c h a f tl ic h e E i n s i c h t g ew iß n i c h t s

g e w i n n t u n d d i e h ö c h s t u n p r a k t i s c h i s t . I n a n d e r e n F ä l l e n k a n n m a n n o c h e in e n S c h im m e r v o n B e g

r ü n d u n g e in e r Z a h l v o n m o n o t y p e n G a t t u n g e n g e l t e n l a s s e n ; w e n n v o n e in e r R e ih e v o n s a g e n w ir

1) Typus: C. picta (Car l ) (Strongylosoma piclum Ca r l 1912, Rev. suisse zool. v. 20, p. 130).

6 Arten zwei davon, A und B, miteinander näher verwandt zu sein scheinen als mit jeder der anderen

Arten C, D, E, F und als diese untereinander, wird für die 2 Arten A und B eine Gattung und für jede

der anderen 4 Arten je eine Gattung aufgestellt. Den Autoren, die so handeln, schwebt offenbar eine

t Art menschlicher Familienstammbaum vor und sie betrachten die 2 Arten A und B als Nachkommen

des fünften verstorbenen Bruders der Geschwister C, D, E, F, Wenn wir die volle Einsicht in die Abstammung

und Verwandtschaftsverhältnisse der Arten hätten, wäre dieser heute häufig zu beobachtende

Vorgang richtig; da wir aber von dieser Einsicht noch weit entfernt sind, ist diese überflüssige

Zersplitterung nicht zu billigen, die übrigens eine sehr üble Nebenwirkung bei allen zoogeographischen

Studien hat.

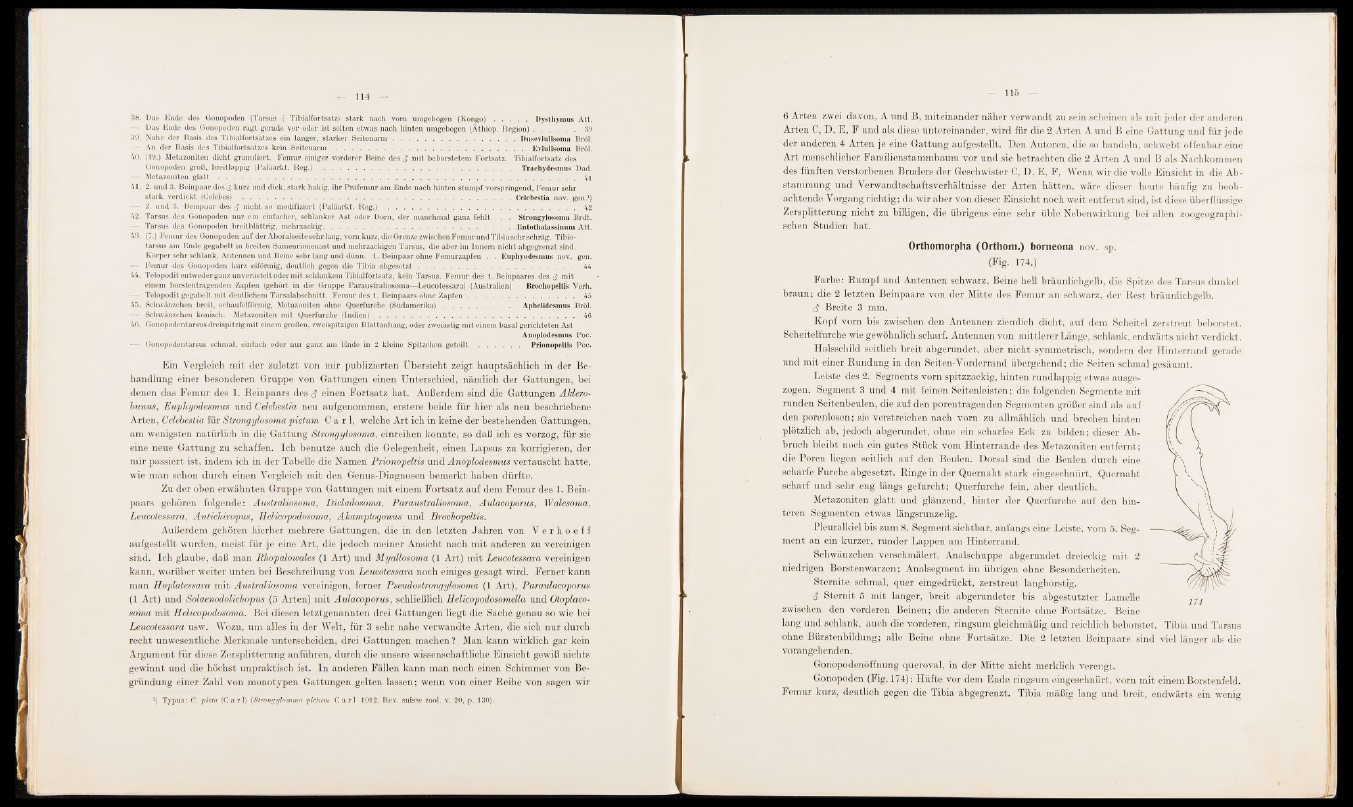

Orthomorpha (Orthom.) borneona nov. sp.

(Fig. 174.)

Farbe: Rumpf und Antennen schwarz, Beine hell bräunlichgelb, die Spitze des Tarsus dunkel

braun; die 2 letzten Beinpaare von der Mitte des Femur an schwarz, der Rest bräunlichgelb.

d Breite 3 mm.

Kopf vorn bis zwischen den Antennen ziemlich dicht, auf dem Scheitel zerstreut beborstet.

Scheitelfurche wie gewöhnlich scharf. Antennen von mittlerer Länge, schlank, endwärts nicht verdickt.

Halsschild seitlich breit abgerundet, aber nicht symmetrisch, sondern der Hinterrand gerade

und mit einer Rundung in den Seiten-Vorderrand übergehend; die Seiten schmal gesäumt,

t Leiste des 2. Segments vorn spitzzackig, hinten rundlappig etwas ausgezogen.

Segment 3 und 4 mit feinen Seitenleisten; die folgenden Segmente mit

runden Seitenbeulen, die auf den porentragenden Segmenten größer sind als auf

den porenlosen; sie verstreichen nach vorn zu allmählich und brechen hinten

plötzlich ab, jedoch abgerundet, ohne ein scharfes Eck zu bilden; dieser Abbruch

bleibt noch ein gutes Stück vom Hinterrande des Metazoniten entfernt;

die Poren liegen seitlich auf den Beulen. Dorsal sind die Beulen durch eine

scharfe Furche abgesetzt. Ringe in der Quernaht stark eingeschnürt, Quernaht

scharf und sehr eng längs gefurcht; Querfurche fein, aber deutlich.

Metazoniten gla tt und glänzend, hinter der Querfurche auf den hinteren

Segmenten etwas längsrunzelig.

Pleuralkiel bis zum 8. Segment sichtbar, anfangs eine Leiste, vom 5. Segment

an ein kurzer, runder Lappen am Hinterrand.

Schwänzchen verschmälert, Analschuppe abgerundet dreieckig mit 2

niedrigen Borstenwarzen; Analsegment im übrigen ohne Besonderheiten.

Sternite schmal, quer eingedrückt, zerstreut langborstig.

* - d Sternit 5 mit langer, breit abgerundeter bis abgestutzter Lamelle 174

zwischen den vorderen Beinen; die anderen Sternite ohne Fortsätze. Beine

lang und schlank, auch die vorderen, ringsum gleichmäßig und reichlich beborstet. Tibia und Tarsus

ohne Bürstenbildung; alle Beine ohne Fortsätze. Die 2 letzten Beinpaare sind viel länger als die

vorangehenden.

Gonopodenöffnung queroval, in der Mitte nicht merklich verengt.

Gonopoden (Fig. 174): Hüfte vor dem Ende ringsum eingeschnürt, vorn mit einem Borstenfeld.

Femur kurz, deutlich gegen die Tibia abgegrenzt. Tibia mäßig lang und breit, endwärts ein wenig