bre des habitants à un chiffre triple de celui de la Wadi-

Dowasir.

Les contingents militaires n ’offrent pas moins d’anomalies,

qu il faut attribuer principalement à des causes locales. Ainsi le

Katif, riche et bien peuplé, ne fournit pas un soldat à l’armée

nedjéenne, » nous en verrons plus tard la raison, —tandis que

i’Ared remplit presque tous les cadres militaires.

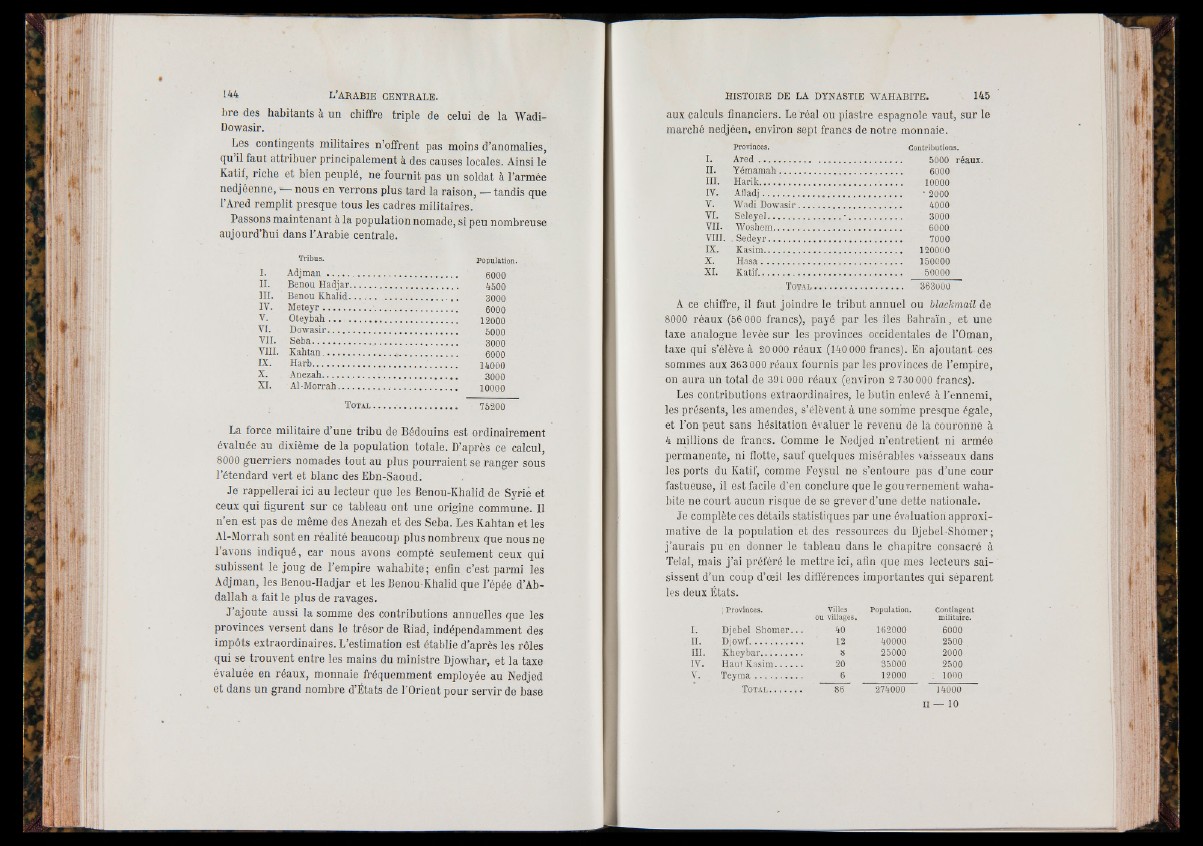

Passons maintenant à la population nomade, si peu nombreuse

aujourd’hui dans l’Arabie centrale.

T r ib u s . P o p u la tio n .

I. A d jm an .............................................. ' 6000

II. Benou Hadjar............................... ; ............ 4500

III. Benou K h a lid . ............................................ 3000

IV. Meteyr..................... 600o

V. O t e y b a h ............................................ 12000

VI. D o w a s ir ...................................................... 5000

VII. Seba................................................................. 3000

VIII. Kahtan................................ 6000

EL Harb.................................................... 14000

X. Anezah ................. 3000

XI. Al-Morrah....................... 10000

T o t a l . . ....................... 75200

La force militaire d’une tribu de Bédouins est ordinairement

évaluée au dixième de la population totale. D’après ce calcul,

8000 guerriers nomades tout au plus pourraient se ranger sous

l’étendard vert et blanc des Ebn-Saoud.

Je rappellerai ici au lecteur que les Benou-Khalid de Syrie et

ceux qui figurent sur ce tableau ont une origine commune. Il

n’en est pas de même des Anezah et des Seba. Les Kahtan et les

Al-Morrah sont en réalité beaucoup plus nombreux que nous ne

l’avons indiqué, car nous avons compté seulement ceux qui

subissent le joug de l’empire wahabite; enfin c’est parmi les

Adjman, les Benou-Hadjar et les Benou-Khalid que l’épée d’Abdallah

a fait le plus de ravages.

J ’ajoute aussi la somme des contributions annuelles que les

provinces versent dans le trésor de Riad, indépendamment des

impôts extraordinaires. L’estimation est établie d’après les rôles

qui se trouvent entre les mains du ministre Djowhar, et la taxe

évaluée en réaux, monnaie fréquemment employée au Nedjed

et dans un grand nombre d’États de l’Orient pour servir de base

aux calculs financiers. Le réal ou piastre espagnole vaut, sur le

marché nedjéen, environ sept francs de notre monnaie.

P ro v in c e s. Co n trib u tio n s.

I. A re d 5000 réaux.

II. Yémâmah .............................................. 6000

III. Harik .....................................■.......... 10000

IV. Afladj....................................................... • 2000

V. Wadi Dowasir.............................. 4000

VI. Seleyel.................. ..........• ...................... 3000

VII. Woshem........................... 6000

VIII. . Se.deyr................................................... 7000

IX. Kasim................................. 120000

X. Hasa 1........................................... 150000

XI. Katif. .............................. 50000

T o t a l . . ......................— _____ 363000

A ce chiffre, il faut joindre le tribut annuel ou blackmail de

8000 réaux (56 000 francs), payé par les îles Bahrain, et une

taxe analogue levée sur les provinces occidentales de l’Oman,

taxe qui s’élève à 20 000 réaux (140 000 francs). En ajoutant ces

sommes aux 363 000 réaux fournis par les provinces de l’empire,

on aura un total de 391 000 réaux (environ 2 730 000 francs).

Les contributions extraordinaires, le butin enlevé à l’ennemi,

les présents, les amendes, s’élèvent à une somme presque égale,

et l’on peut sans hésitation évaluer le revenu de la couronne à

4 millions de francs. Comme le Nedjed n’entretient ni armée

permanente, ni flotte, sauf quelques misérables vaisseaux dans

les ports du Katif, comme Feysul ne s’entoure pas d’une cour

fastueuse, il est facile d'en conclure que le gouvernement wahabite

ne court aucun risque de se grever d’une dette nationale.

Je complète ces détails statistiques par une évaluation approximative

de la population et des ressources du Djebel-Shomer ;

j’aurais pu en donner le tableau dans le chapitre consacré à

Telal, mais j ’ai préféré le mettre ici, afin que mes lecteurs saisissent

d’un coup d’oeil les différences importantes qui séparent

les deux États.

; Pro v in c e s. Villes

o u v illa g e s .

P o p u la tio n . C o n tin g en t

m ilita ire .

I. Djebel Shomer.. 40 162000 6000

II. Djowf................... 12 40000 2500

IH. Kheybar.............. 8 25000 2000

IV. Haut Kasim.. . . . 20 35000 2500

V. Teyma . . . . . . . . . 6 12000 . 1000

T o t a l ................ 86 274000 14000

I I — 1 0