von den Spinndrüsen der Larven geliefert werden; die letzteren umflechten¡%ücii vor der

Verpuppung mit diesen Fäden und iS; bildet sich auf diese Weise eine Kokon-Zellifjfe

Die hierher gehörigen Untersuchungen werden in folgender Anordnung besprochen

werden:

1. Der Bau der W ab en s tü ck e im Zusammenhänge mit den Veränderungen bei

den dieselben zusammensetzenden Kokons (eine Arbeit, welche zum Teil von den ausgebildeten

Hummeln, größtenteils aber von den Larven geleistet wird).

2. Der B au p lan und d ie .E n tw ick lu n g der Wab enmassen, in Abhängigkeit

von der Anordnung der dieselben zusammensetzenden Wabenstücke (Arbeit der Weibchen

und der Arbeiterinnen).

1. Der Bau der Wabenstücke.

Wie bereits erwähnt wurde, besteht ein Wabenstück aus den Kokons (oder verlassenen

Kokons) einer Larvenzelle. Diese Kokons werden, wie wir wissen, nicht von den Hummeln,

sondern von den Larven hergestellt.

Die V e rb in d u n g der Kokons untereinander ist nicht immer die gleiche: in den

zuerstgebauten Waben ist sie weniger innig, als in den späteren. Entsprechend wird auch

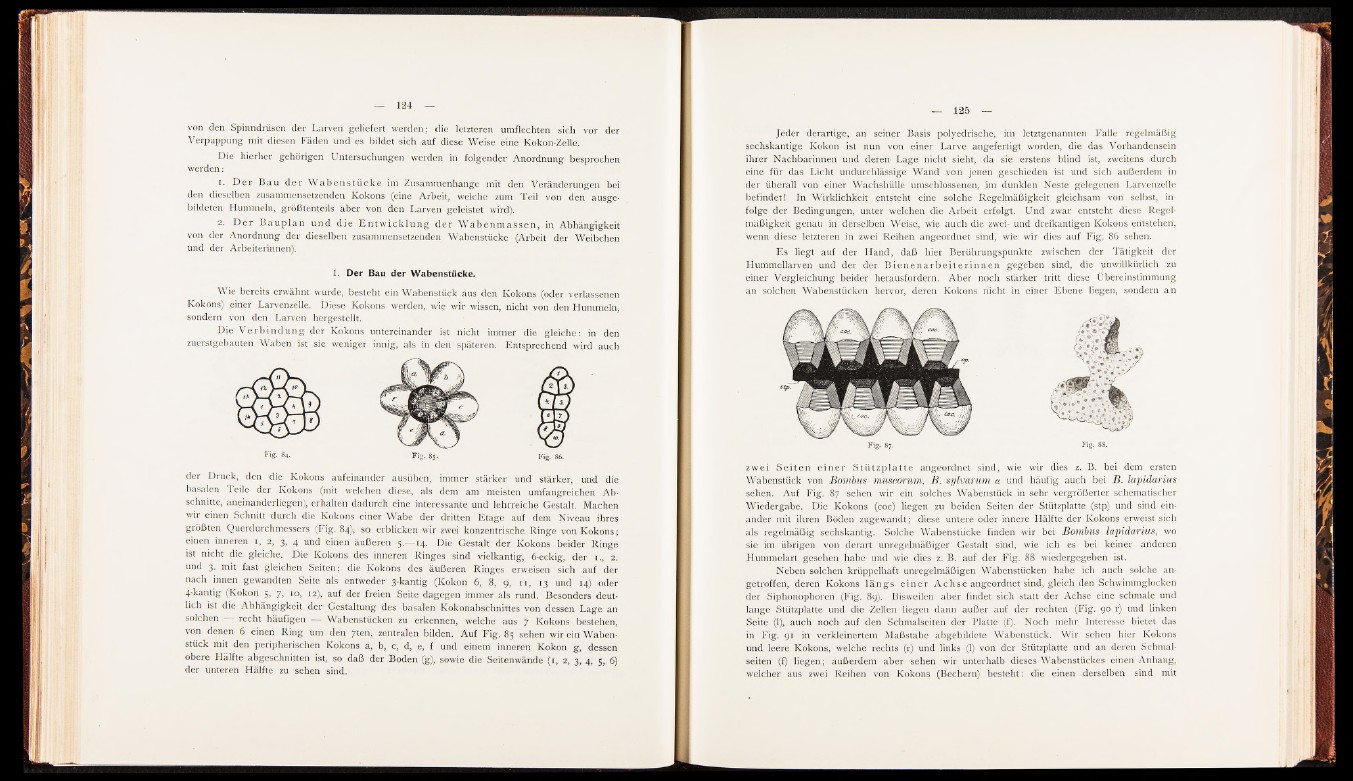

Fig. 86.

der Druck, den die Kokons aufeinander ausüben, immer stärker und stärker, und die

basalen Teile der Kokons (mit welchen diese, als dem am meisten umfangreichen Abschnitte,

aneinanderliegen), erhalten dadurch eine interessante und lehrreiche Gestalt. Machen

wir einen Schnitt durch die Kokons einer Wabe der dritten Etage auf dem Niveau ihres

größten Querdurchmessers (Fig. 84), so erblicken wir zwei konzentrische Ringe von Kokons;

einen inneren 1, 2, 3, 4 und einen äußeren 5.— 14. Die Gestalt der Kokons beider Ringe

ist nicht die gleiche. Die Kokons des inneren Ringes sind vielkantig, 6-eckig, der m 2.

und 3. mit fast gleichen Seiten; die Kokons des äußeren Ringes erweisen sich auf der

nach innen gewandten Seite als entweder 3-kantig (Kokon 6, 8, 9, 11, 13 und 14) oder

4-kantig (Kokon 5, 7, 10, 12), auf der freien Seite dagegen immer als rund. Besonders deutlich

ist die Abhängigkeit der Gestaltung des basalen Kokonabschnittes von dessen Lage an

solchen recht häufigen — Wabenstücken zu erkennen, welche aus 7 Kokons bestehen,

von denen 6 einen Ring um den 7ten, zentralen bilden. Auf Fig. 85 sehen wir ein Wabenstück

mit den peripherischen Kokons a, b, c, d, e, f und einem inneren Kokon g, dessen

obere Hälfte abgeschnitten ist, so daß der Boden (g), sowie die Sfeitenwände (1, 2, 3, 4, 5, 6)

der unteren Hälfte zu sehen sind.

Jeder derartige, an seiner Basis polyedrische, im letztgenannten Falle regelmäßig

sechskantige Kokon ist nun von einer Larve angefertigt worden, die das Vorhandensein

ihrer Nachbarinnen und deren Lage nicht sieht, da sie erstens blind ist, zweitens durch

eine für das Licht undurchlässige Wand von jenen geschieden ist und sich außerdem in

der überall von einer Wachshülle umschlossenen, im dunklen Neste gelegenen Larvenzellc

befindet! In Wirklichkeit entsteht eine solche Regelmäßigkeit gleichsam von selbst, infolge

der Bedingungen, unter welchen die Arbeit erfolgt. Und zwar entsteht diese Regelmäßigkeit

genau in derselben Weise, wie auch die zwei- und dreikantigen Kokons entstehen,

wenn diese letzteren in zwei Reihen angeordnet sind, wie wir dies auf Fig. 86 sehen.

Es liegt auf der Hand, daß hier Berührungspunkte zwischen der Tätigkeit der

Hummellarven und der der B ien en a rb e ite r in n en gegeben sind, die unwillkürlich zu

einer Vergleichung beider herausfordern. Aber noch stärker tritt diese Übereinstimmung

an solchen Wabenstücken hervor, deren Kokons nicht in einer Ebene liegen, sondern an

Fig. 87. Fig. 88.

zwei S eiten e ine r. S tü tzp la tte angeordnet sind, wie wir dies z. B. bei dem ersten

Wabenstück von Bombus muscorum, B. sylvarum a und häufig auch bei B. lapidarius

sehen. Auf Fig. 87 sehen wir ein solches Wabenstück in sehr vergrößerter schematischer

Wiedergabe. Die Kokons (coc) liegen zu beiden Seiten der Stützplatte (stp) und sind einander

mit ihren Böden zugewandt; diese untere oder innere Hälfte der Kokons erweist sich

als regelmäßig sechskantig. Solche Wabenstücke finden wir bei Bombus lapidarius, wo

sie im übrigen von derart unregelmäßiger Gestalt sind, wie ich es bei keiner anderen

Hummelart gesehen habe und wie dies z. B. auf der Fig. 88 wiedergegeben ist.

Neben solchen krüppelhaft unregelmäßigen Wabenstücken habe ich auch solche angetroffen,

deren Kokons läng s einer A ch se angeordnet sind, gleich den Schwimmglocken

der Siphonöphoren (Fig. 89). Bisweilen aber findet sich statt der Achse eine schmale und

lange Stützplatte und die Zellen liegen dann außer auf der rechten (Fig. 90 r) und linken

Seite (1), auch noch auf den Schmalseiten der Platte (f). Noch mehr Interesse bietet das

in Fig. 91 in verkleinertem Maßstäbe abgebildete Wabenstück. Wir sehen hier Kokons

und leere Kokons, welche rechts (r) und links (1) von der Stützplatte und an deren Schmalseiten

(f) liegen; außerdem aber sehen wir unterhalb dieses Wabenstückes einen Anhang,

welcher aus zwei Reihen von Kokons (Bechern) besteht: die einen derselben sind mit