et forme par conséquent dans cette partie un rebord moins convexe,

ce qui lui fait faire avec le bord antérieur au-dessous de la canine

un angle prononcé qui n’existe pas dans l’hippopotame vivant.

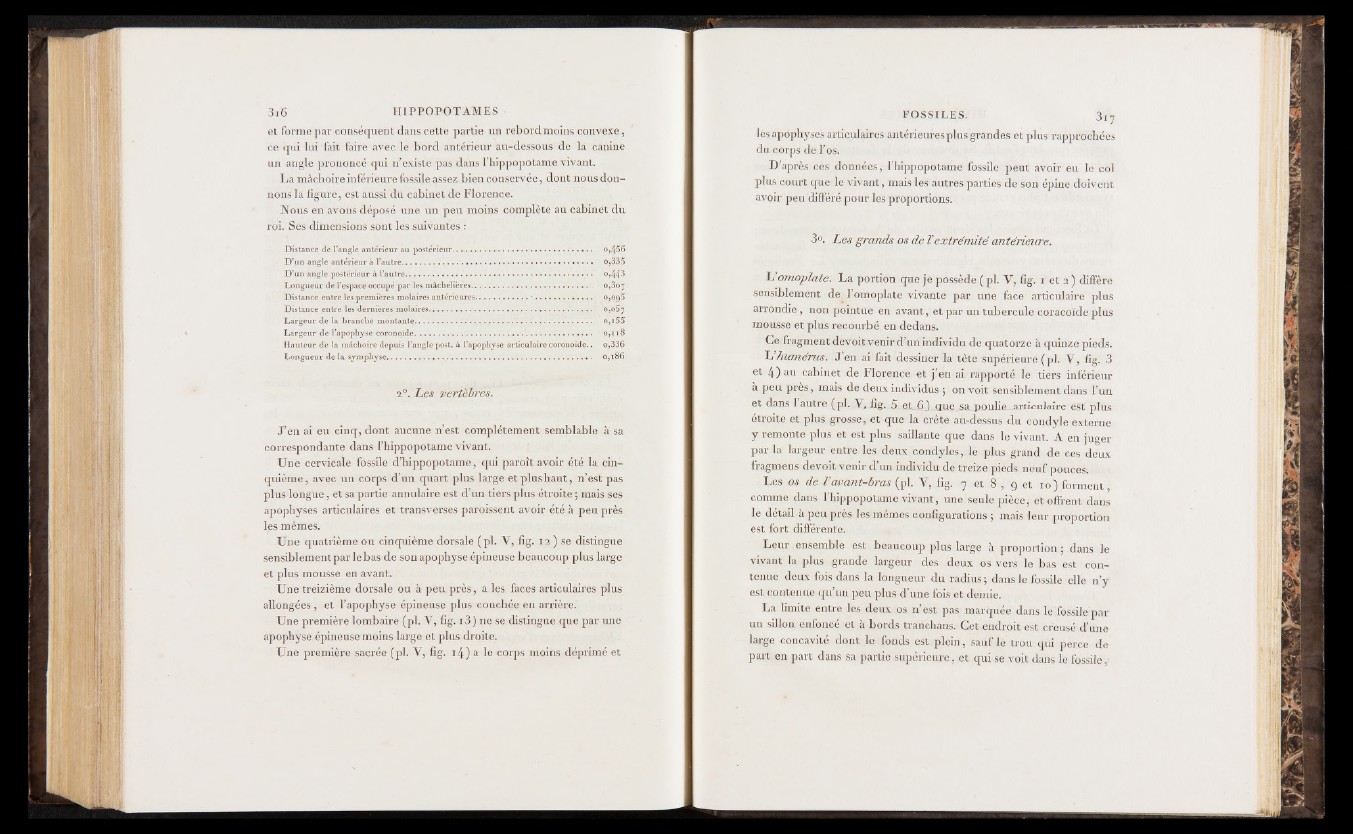

La mâchoire inférieure fossile assez bien conservée, dont nous donnons

la figure, est aussi du cabinet de Florence.

Nous en avons déposé une un peu moins complète au cabinet du

roi. Ses dimensions sont les suivantes :

Distance de l’angle antérieur au postérieur.................................................................. o,456

D ’un angle antérieur à l’autre.......................................................................................* • o,335

D ’un angle postérieur à l’autre..................................................................................... o,443

Longueur dé l’espace occupé par les mâchelières.......................................................... 0,307

Distance entre les premières molaires antérieures.........................' . •.......................... 0,095

Distance entre les dernières molaires................................................... .. o,o5 j

Largeur de la branche montante........... ................................... ' . ..................... .. 0,155

Largeur de l’apophyse coronoïde.................................................................. .............. . ' 0,118

Hauteur de la mâchoire depuis l’angle post. à l’apophyse articulaire coronoïde.. 0,336

Longueur de la symphyse......................................... ....................................................... 0,186

20. L es vertèbres.

J’en ai eu cinq, dont aucune n’est complètement semblable à sa

correspondante dans l’hippopotame vivant.

Une cervicale fossile d’hippopotame, qui paroît avoir été la cinquième,

avec un corps d’un quart plus large et plus haut, n’est pas

plus longue, et sa partie annulaire est d’un tiers plus étroite; mais ses

apophyses articulaires et transverses paroissent avoir été à peu près

les mêmes.

Une quatrième ou cinquième dorsale (pi. Y , fig. 12 ) se distingue

sensiblement par le bas de son apophyse épineuse beaucoup plus large

et plus mousse en avant.

Une treizième dorsale ou à peu près, a les faces articulaires plus

allongées , et l’apophyse épineuse plus couchée en arrière.

Une première lombaire (pl. Y , fig. 13) ne se distingue que par une

apophyse épineuse moins large et plus droite.

Une première sacrée (pl. V, fig. i 4) a Ie corps moins déprimé et

les apophyses articulaires antérieures plus grandes et plus rapprochées

du corps de l’os.-

D’après ces données, l’hippopotame fossile peut avoir eu le col

plus court que le vivant, mais les autres parties de son épine doivent

avoir peu différé pour les proportions.

3«. L es grands os de Vextrémité antérieure.

L ’omoplate. La portion que je possède ( pl. Y , fig. 1 et 2 ) diffère

sensiblement de l’omoplate vivante par une face articulaire plus

arrondie, non pointue en avant, et par un tubercule coracoïde plus

mousse et plus recourbé en dedans.

Ce fragmentdevoitvenird’un individu de quatorze à quinze pieds.

L ’humérus. J’en ai fait dessiner la tête supérieure ( pl. V , fig. 3

et 4) au cabinet de Florence et j’en ai rapporté le tiers inférieur

à peu près, mais de deux individus ; on voit sensiblement dans l’un

et dans 1 autre (pl. V, fikr. 5 cL G j que sa jioulic :n'tienLare est plus

étroite et plus grosse, et que la crête au-dessus du condyle externe

y remonte plus et est plus saillante que dans le vivant. A en juger

par la largeur entre les deux condyles, le plus grand de ces deux

fragmens devoit venir d’un individu de treize pieds neuf pouces.

Les os de l ’avant-bras (pl. Y , fig. 7 et 8 , 9 et 10) forment,

comme dans l’hippopotame vivant, une seule pièce; et offrent dans

le détail à peu près les mêmes configurations ; mais leur proportion

est fort différente.

Leur ensemble est beaucoup plus large à proportion ; dans le

vivant la plus grande largeur des deux os vers le bas est contenue

deux fois dans la longueur du radius ; dans le fossile elle n’y

est contenue qu’un peu plus d’une fois et demie.

La limite entre les deux os n est pas marquée dans le fossile par

un sillon enfonce et à bords tranchans. Cet endroit est creusé d’une

large concavité dont le fonds est plein, sauf le trou qui perce de

part en part dans sa partie supérieure, et qui se voit dans le fossile ,-