de l’art, d’économie nationale, de législation industrielle, d’agronomie, des langues du pays et étrangères,

etc.

L’Institut est administré par un directeur et un sous-directeur, choisis par le département administratif

du Sénat sur trois candidats élus par l’assemblée des professeurs. Celle-ci traite les questions relatives

à renseignement et à la discipline. La haute surveillance est exercée par la section du commerce et de

l'industrie du Sénat, par l’entremise de la Direction de l’industrie, dont l’intendant remplit les fonctions

d’inspecteur de l’Institut.

Le nombre des élèves a été, ces dernières années, d’environ 150. L ’Institut dispose d’un bon matériel

d’enseignement et d’une riche bibliothèque. L ’enseignement y est dirigé avec une grande intensité.

L'Institut poursuit le double but de fournir à l’industrie privée et à l’État des ingénieurs, des architectes

et des géomètres; il a donc une importance considérable pour l’économie nationale. Jusqu’à sa

création on était obligé d’avoir recours à des techniciens étrangers ou à des Finlandais ayant fait leurs

études à l’étranger; mais les connaissances des uns et des autres n’avaient naturellement rien de spécial

aux conditions particulières de la Finlande. Maintenant, au contraire, l’observation des matériaux qu’offrent

l’industrie et les institutions du pays se combine avec les éléments généraux, cosmopolites, dés sciences

techniques. Ce n’est que par l’Institut polytechnique que le savoir technique a obtenu droit de cité en

Finlande.

Il s’est fondé en 1880 une Association technique, qui tient ses réunions de discussion tantôt à

Helsingfors, tantôt en d’autres lieux; la vie et l’activité qui y régnent témoignent de l’intérêt que les

techniciens finlandais apportent à l’accomplissement de leur mission. Les Actes que publie cette société

et les journaux Suomen teollisuuslehti (Feuille industrielle de Finlande) et Teknikern (le Technicien) constituent

la part des intérêts techniques dans la presse périodique.

Les progrès accomplis par l’industrie donnent d’autant plus de satisfaction qu’elle montre plus de

sollicitude pour la condition des travailleurs. Dès longtemps déjà en Finlande, les directeurs des grands

établissements industriels ont pris à coeur le bien de leurs ouvriers. On s’en aperçoit surtout dans les

foyers industriels situés dans les campagnes et où les rapports sont immédiats entre-les patrons et les

ouvriers, groupés autour d’eux et formant avec éux une sorte de communauté. Cette union est plus

difficile dans les villes, où les ouvriers disséminés sont mêlés au reste de la population ; • là cependant

aussi les patrons s’occupent en diverses façons des intérêts de leurs employés. Quant aux salaires, ils

ne peuvent naturellement pas être fixés seulement par des considérations philanthropiques. En général,

en Finlande, ils ne sont pas déraisonnablement bas et n’y sont pas soumis à de si fréquentes et de si

grandes fluctuations que dans les grands pays industriels. Aussi n’a-t-il presque pas été question de

grèves parmi les ouvriers finlandais.

La Direction de l’industrie a commencé à rassembler des données exactes sur les salaires, les heures

de travail, les conditions sanitaires, le niveau de l’instruction et d’autres circonstances d’où on puisse

conclure un jugement d’ensemble sur la condition de la population ouvrière. Mais cette enquête n’est

pas encore achevée. — Les inspecteurs institués pour veiller à l’observation de la loi de 1889 sur la

protection des ouvriers employés au service de l’industrie, ont déjà obtenu l’amélioration des conditions

sanitaires dans les fabriques où elles laissaient à désirer.

L ’idée moderne de suppléer par un système étendu d’assurances le défaut de prévoyance des classes

ouvrières, a aussi été préconisée en Finlande. Un comité, sous la présidence d’un membre très actif de

la Direction de l’industrie, L. G r ip e n b e r g (né en 1852), a élaboré un projet de loi sur cette matière *.

Les avis étaient partagés au sein du comité sur la question de savoir si l’assurance devait être obligatoire

ou non. Un avenir prochain montrera dans quel sens la législation sera établie.

* A l ’in v i t a t i o n d e c e c o m i t é , Au g. H j e l t a p u b l i é e n 1891 d ’a b o n d a n t e s r e c h e r c h e s s t a t i s t i q u e s s u r l e s c a i s s e s de

p e n s i o n , d e m a l a d e s e t d ’e n t e r r e m e n t f o n d é e s j u s q u ’ic i p a r l ’in i t i a t iv e p r i v é e .

Le commerce. Le commerce, comme l’industrie, était soumis anciennement à une réglementation

minutieuse. Les distinctions entre ville maritime et ville de l’intérieur, négociant en gros et commerçant

en détail, subsistèrent jusque bien avant dans le 19e siècle. Là loi fixait les droits des unes et des autres

de ces catégories et interdisait l’exercice du commerce dans les communes rurales.

. La loi commerciale de 1879 a définitivement aboli toute cette réglementation. Chacun est libre

maintenant, sur une simple déclaration devant l’autorité, d’ouvrir un commerce à la ville ou à la campagne,

en gros ou en détail, ou tous

les deux conjointement. f

Mais il y a autre chose de

changé que les conditions légales

du commerce. Le développement

du crédit et l’amélioration

des communications ont provoqué

une transformation bien plus

profonde.

L ’un a eu pour suite que

la possession d’un capital n’est

pas au même degré qu’autrefois,

la condition nécessaire de l’établissement

ou de l’extension

d’un commerce. La capacité

personnellé? peut se créer une

place, même sans capital^ surtout

dans, les affaires, si communes

aujourd’hui, d’agence et de commission.

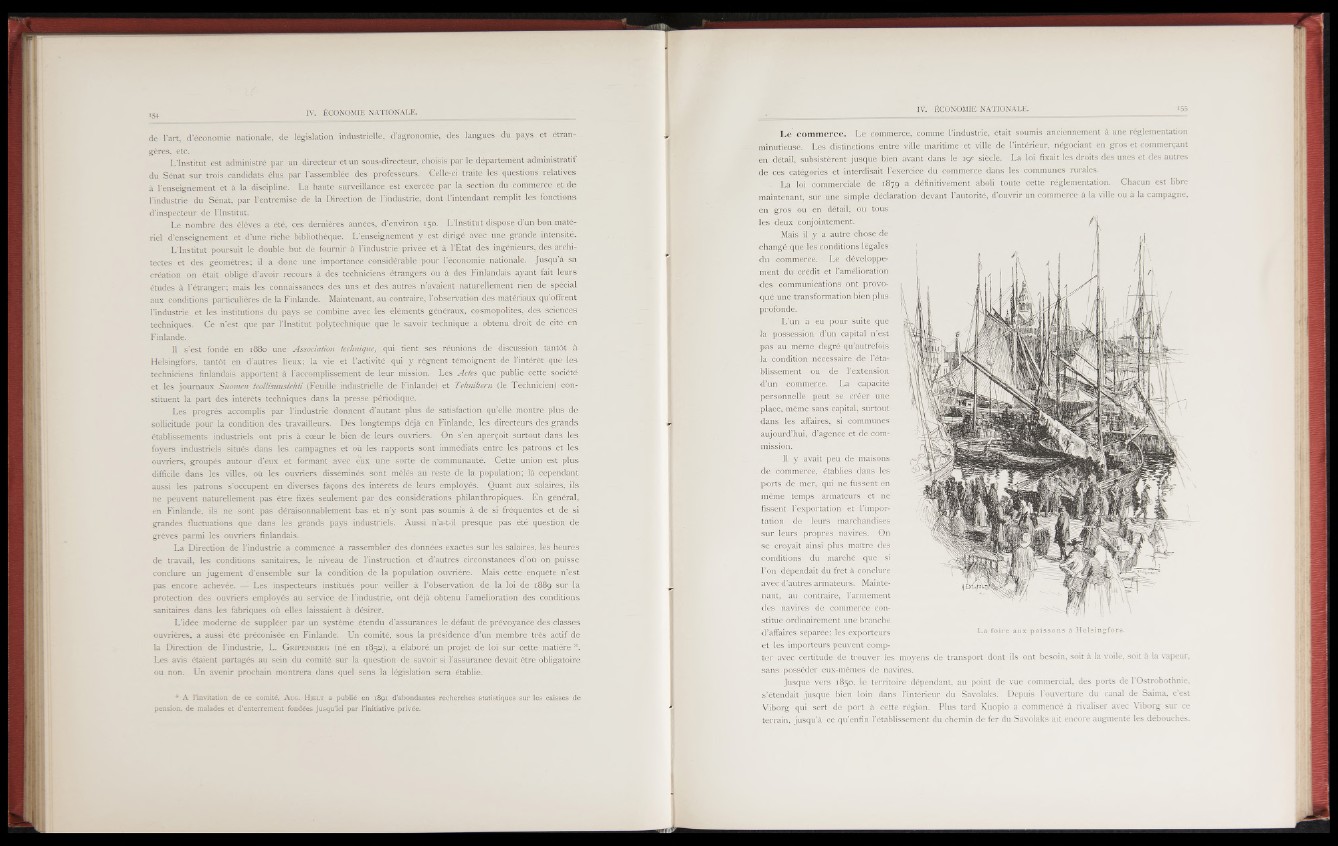

Il y avait peu de maisons-

de commerce, établies dans les

ports de mer, qui ne fussent en

même temps armateurs et ne

fissent l’exportation et l’importation

de leurs marchandises

sur leurs propres navires. On

se croyait ainsi plus maître des

conditions du marché que si

l’on dépendait du fret à conclure

avec d’autres armateurs. Maintenant,

au iÿiontraire, l’armement

des navires dé; commerce constitue

Ordinairement une branche

d’affaires séparée; les exporteurs

et les importeurs peuvent compter

avec certitude de trouver les moyens de transport dont ils ont besoin, soit à la voile, soit à la vapeur,

sans posséder eux-mêmes de navires.

Jusque vers 1850, le territoire dépendant, au point de vue commercial, des ports de l’Ostrobothnie,

s’étendait jusque bien loin dans l’intérieur du Savolaks. Depuis l’ouverture du canal de Saima, c’est

Viborg qui sert de port à cette région. Plus tard Kuopio a commencé à rivaliser avec Viborg sur ce

terrain, jusqu’à ce qu’enfin l’établissement du chemin de fer du Savolaks ait encore augmenté les débouchés.