1

Von diesen Faktoren wurden Faktor I—I I I untersucht, während F aktor IV— Licht —

wegen der methodischen Schwierigkeit nicht untersucht werden konnte; denn der Lichtversuch

wurde nicht mit Einzeltieren ausgeführt, sondern mit 50 Tieren in jeder Versuchsschale.

A. Einfluß der inneren Faktoren. (Gesdiledit.)

Aus allen in dieser Arbeit behandelten Versuchen und weiter aus einer Reihe von

Versuchen, die hier nicht gebracht werden konnten — im ganzen handelt es sich um

396 Einzelversuche, wovon 200 cfcf und 196 2 ? w a ren—, geht eindeutig hervor, daß die

Häutungszahl der 2 $ stets höher ist als die der cfcf — in allen Durchschnittswerten aller

Versuchsserien —. Die Differenz der Häutungszahl von 5$ und cf cf schwankt in den einzelnen

Versuchsserien von 0,4 bis 1,5 — höchster Wert bei 40—35° C -—. Sie beträgt für

alle Serien des Temperatur-Hauptversuchs (von 20° bis 35°, 40—35°, 40—30° C) im Durchschnitt

0,8 Häutungen. Mit anderen Worten: In diesen Versuchen haben die durchschnittlich

eine Häutung mehr als die cf cf. Kein einziges Tier in allen unseren zahlreichen

Versuchen hatte eine geringere Häutungszahl als 6. Die letzte, d. h. die echte Puppenhäutung,

die zum Käfer führt (S. 73), ist bei unseren Berechnungen nie mitgezählt.—Den

niedrigsten Häutungswert - 3 6 Häutungen — beobachtet man aber nur bei den cf cf. Bei

den 22 kommt er nur bei den Versuchen mit extremer Feuchtigkeit vor. In allen anderen

Fällen ist die niedrigste Häutungszahl de r 22 = d.h. die Tiere müssen sich mindestens

siebenmal häuten, bevor sie sich verpuppen können.

Das Häutungsintervall zeigt zunächst folgende Eigentümlichkeit, die beiden Geschlechtern

gemeinsam ist. Die Intervalle der ersten Häutungen sind kleiner als die späteren.

Der Wert für das Häutungsintervall ist bei der 2. Häutung in der Regel am kleinsten

und steigt dann mit jeder weiteren Häutung. Bemerkenswert ist aber der Befund,

daß hei 22 und cf cf keinerlei Unterschiede in den Intervallen bestehen, daß vielmehr die

Werte für 22 und cf cf eine geradezu verblüffende Übereinstimmung zeigen. Die Steigerungen

des Häutungsintervalls von der 2. bis zu den höheren Häutungszahlen etwa

6 Häutungen 3 sind auch völlig gleichsinnig hei den 22 und den cf cf.

Aus diesen Befunden — 1. des höheren Durchschnittswertes der Häutungszahl beim

2 und 2. der gleichen Werte fü r das Häutungsintervall beim 2 und cf - ^ e rg ib t sich nun

ein weiteres interessantes Resultat: Wie schon oben gezeigt wurde, ist die Entwicklungszeit

beim 2 durchschnittlich länger als beim cf (S. 36, Tab. Nr. 3). Jetzt sehen wir, daß

diese Tatsache nicht dadurch bedingt wird, daß die Entwicklung der 2 2 an sich langsamer

verläuft, da ja die Häutungen in genau gleichen Zeitabschnitten erfolgen, sondern

eben dadurch, daß die 2 2 noch weitere Häutungen durchmachen, während die cf cf sich

früher verpuppen.

Die Differenz der Entwicklungszeit von 2 2 und cf cf muß sich also ungefähr wenigstens

mit dem Wert für die Differenz der Häutungszahl für 22 und cfcf decken, d.h. wenn

diese Differenz etwa 0,6 beträgt, so muß die Entwicklungszeit der 2 2 0,6 des letzten

Häutungsinter valles länger sein als die der cf cf. Annähernd stimmen diese Werte auch

recht gut überein (Aufstellung unten).

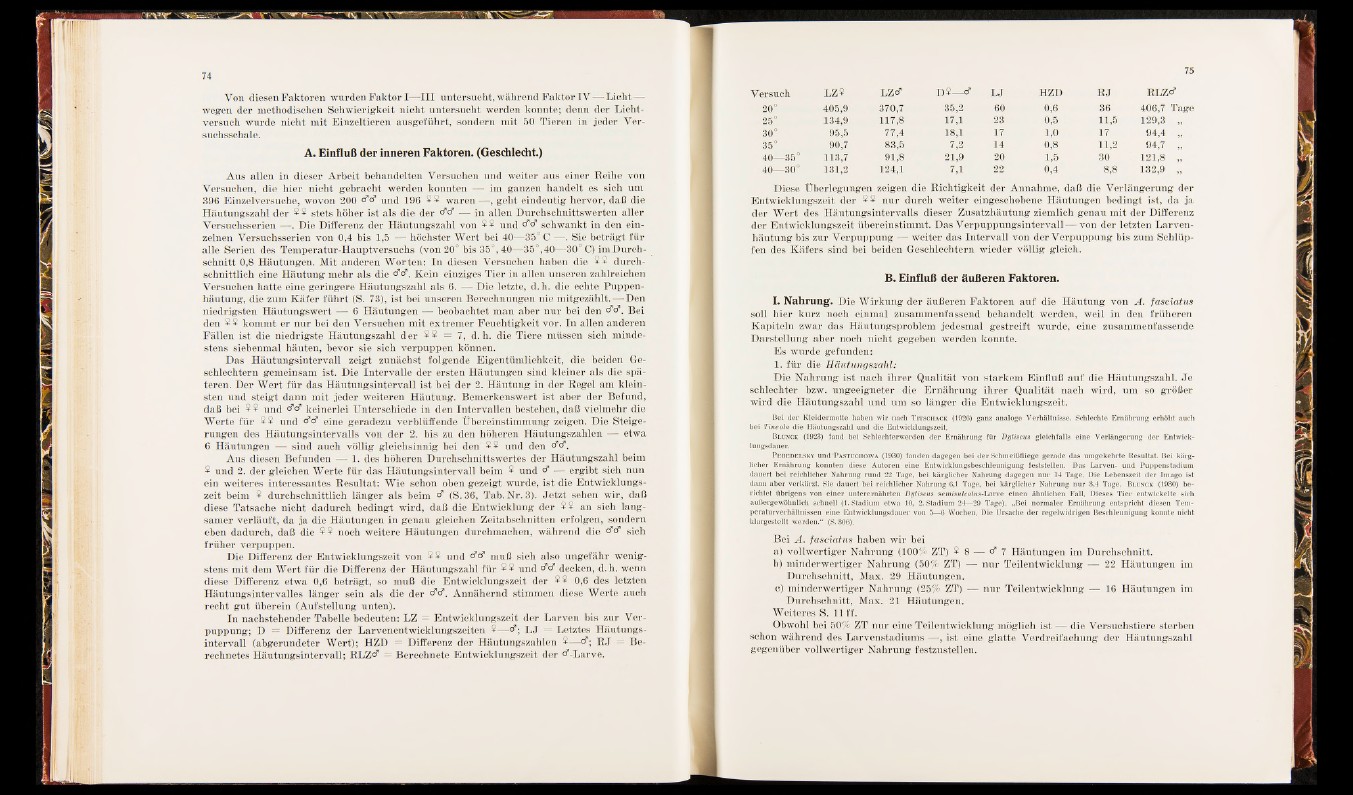

In nachstehender Tabelle bedeuten: LZ = Entwicklungszeit der Larven bis zur Verpuppung;

D = Differenz der Larvenentwicklungszeiten 2—cf; L J — Letztes Häutungsintervall

(abgerundeter Wert); HZD = Differenz der Häutungszahlen 2—cf; R J = Berechnetes

Häutungsintervall; RLZcf = Berechnete Entwicklungszeit der cf-Larve.

Versuch LZ 2 LZtf D ?—<? LJ HZD ß j ELZc?

20° 405,9 370,7 35,2 60 0,6 36 406,7 Tage

25'' 134,9 117,8 i7>,a.:;v; 23 0,5 11,5 129,3 „

30° 95,5 77,4 18,1 17 1,0 17 94,4 „

35° 90,7 83,5 7,2 14 0,8 11,2 94,7 „

40—35° 113,7 91,8 21,9 20 1,5 30 121,8 „

40—30° 131,2 124,1 7,1 22 0,4 8,8 132,9 „

Diese Überlegungen zeigen die Richtigkeit der Annahme, daß die Verlängerung der

Entwicklungszeit der 22 nur durch weiter eingeschobene Häutungen bedingt ist, da ja

der Wert des Häutungsintervalls dieser Zusatzhäutung ziemlich genau mit der Differenz

der Entwicklungszeit übereinstimmt. Das Verpuppungsintervall — von der letzten Larvenhäutung

bis zur Verpuppung — weiter das Intervall von der Verpuppung bis zum Schlüpfen

des Käfers sind bei beiden Geschlechtern wieder völlig gleich.

B. Einfluß der äußeren Faktoren.

I. Nahrung. Die Wirkung der äußeren Faktoren auf die Häutung von A. fasciatus

soll hier kurz noch einmal zusammenfassend behandelt werden, weil in den früheren

Kapiteln zwar das Häutungsproblem jedesmal gestreift wurde, eine zusammenfassende

Darstellung aber noch nicht gegeben werden konnte.

Es wurde gefunden:

1 . für die Häutungszahl:

Die Nahrung ist nach ihrer Qualität von starkem Einfluß auf die Häutungszahl. Je

schlechter bzw. ungeeigneter die Ernährung ihrer Qualität nach wird, um so größer

wird die Häutungszahl und um so länger die Entwicklungszeit.

Bei der Kleidermotte haben wir nach T it s c h a c k (1926) ganz analoge Verhältnisse. Schlechte Ernährung erhöht auch

bei Tineola die Häutungszahl und die Entwicklungszeit.

B l u n c k (1923) fand bei Schlechterwerden der Ernährung für Dyliscus gleichfalls eine Verlängerung der Entwicklungsdauer.

P er ed e l sk y und’P astuchowa (1930) fanden dagegen bei der Schmeißfliege gerade das umgekehrte Resultat. Bei kärglicher

Ernährung konnten diese Autoren eine Entwicklungsbeschleunigung feststellen. Das Larven- und Puppenstadium

dauert bei reichlicher Nahrung rund 22 Tage, bei kärglicher Nahrung dagegen nur 14 Tage. Die Lebenszeit der Imago ist

dann aber verkürzt. Sie dauert bei reichlicher Nahrung 6,1 Tage, bei kärglicher Nahrung nur 3 ,4 Tage. Blunck (1930) berichtet

übrigens von einer unterernährten Dyiiscus semisulcatus-Larve einen ähnlichen Fall. Dieses Tier entwickelte sich

außergewöhnlich schnell (1. Stadium etwa 10, 2. Stadium 24—29 Tage). „Bei normaler Ernährung entspricht diesen Temperaturverhältnissen

eine Entwicklungsdauer von 5— 6 Wochen. Die Ursache der regelwidrigen Beschleunigung konnte nicht

klargestellt werden.“ (S. 306).

Bei A. fasciatus haben wir bei

a) vollwertiger Nahrung (100% ZT) 2 8 cf 7 Häutungen im Durchschnitt.

b) minderwertiger Nahrung (50% ZT) — nur Teilentwicklung|iii|22 Häutungen im

Durchschnitt, Max. 29 Häutungen.

c) minderwertiger Nahrung (25% ZT) — nur Teilentwicklung — 16 Häutungen im

Durchschnitt, Max. 21 Häutungen.

Weiteres S. 11 ff.

Obwohl bei 50% ZT nur eine Teilentwicklung möglich ist — die Versuchstiere sterben

schon während des Larvenstadiums —, ist eine glatte Verdreifachung der Häutungszahl

gegenüber vollwertiger Nahrung festzustellen.