Der Si p h o wird dann plötzlich ausgestreckt, strafft sich und macht schließlich

immer stärker werdende Bewegungen. Bald darauf wird das Ge h ä u s e von der Unterlage

abgehoben. F u ß und Ko p f kommen zum Vorschein. Die T e n t a k e l n werden ausgestreckt

und machen tastende Bewegungen. So kann das Tier einige Zeit verharren, bis

es schließlich zu kriechen beginnt.

D a s V e r h a l t e n d e r im s t r öm u n g s f r e i e n B e u t e f e l d k r i e c h e n d e n

S c h n e c k e zeigt einige markante Züge, die z.T. auch schon Co p e la n d beobachten konnte.

Der G a n gmo d u s unserer Schnecke ist ziemlich gleichmäßig und ruhig. Zwar läuft

das erregte Tier im allgemeinen etwas schneller als das unerregte, aber selbst wenn es in

die Nähe der Beute kommt, kann man kaum eine Beschleunigung, die bei höheren Krebsen

so ausgesprochen deutlich ist, bemerken.

D e r G r a dme s s e r d e r E r r e g u n g i s t d e r Si pho. Im ruhigen Wasser des

Beutefeldes macht er p e n d e l n d e B ew e g u n g e n von rechts nach links oder umgekehrt.

Dann wieder kann er plötzlich nach oben erhoben werden oder bodenwärts zeigen.

Diese Bewegungen können bei Annäherung an die Beute eine Änderung erfahren. So kann

Hfii dgl Atemröhre maximal ausstrecken und rascher pendeln. Oft tastet sie auch eine

Zeit lang am Boden entlang, oder wird plötzlich in einer RiehtungH- häufig genug vom

Beutestück weggewendet, obgleich dasselbe in ihrer Reichweite liegt — einen Augenblick

stillgehalten. So geschah es z. B. während des auf Abh. 2 dargestellten Suchganges. (Vorletzter

Pfeil.) Wie auch Copeland (1918) ausdrücklich betont, wird häufig das ganze

Gehäuse von den Pendelbewegungen des Siphos erfaßt. Wie eine „Kompaßnadel“

schwingt es dann, vom Columellarmuskel bewegt, auf dem ruhig dahingleitenden Fuße hin

und her.

Dieses verschiedene Verhalten von Fuß- und Siphobewegung erschwert die Aufnahme

von Spurkurven außcrordeiitlicli. Um dasselbe zum Ausdruck zu bringen, sind daher auf

den Abb. 1 und 2 die Bewegungen des Siphos seitlich an die Spurlinie des Fußes angesetzt

worden. Da, wie erwähnt, die Röhre auch vertikale Bewegungen ausführt, war es nicht

möglich, jede Lage richtig darzustellen. Auf Abb. 4 sind nur die Bewegungen des Siphos

eingezeichnet. Die Spurlinie des Fußes ergibt sich aus der Richtung der „Fleischstraße“ .

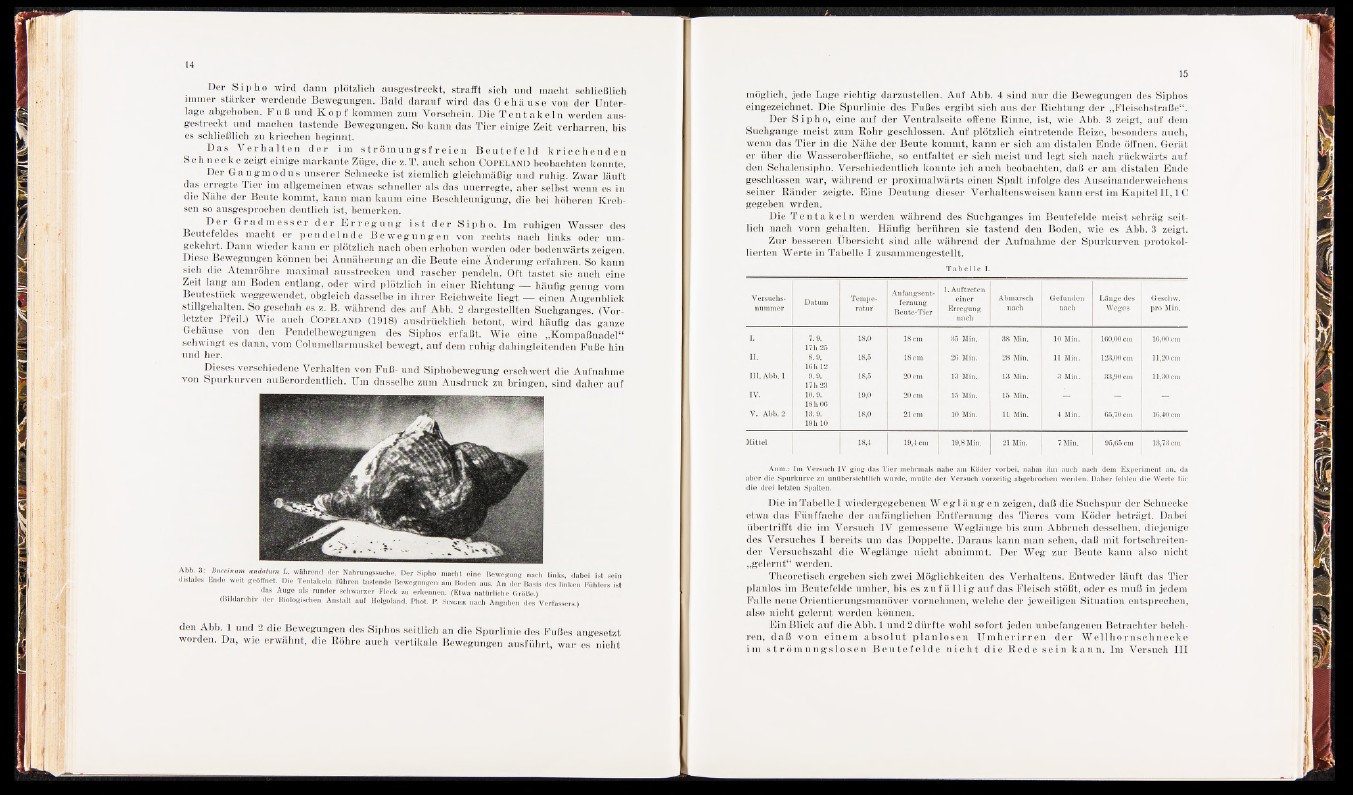

Der Si pho, eine auf der Ventralseite offene Rinne, ist, wie Abb. 3 zeigt, auf dem

Suchgange meist zum Rohr geschlossen. Auf plötzlich eintretende Reize, besonders auch,

wenn das Tier in die Nähe der Beute kommt, kann er sich am distalen Ende öffnen. Gerät

er über die Wasseroberfläche, so entfaltet er sich meist und legt sich nach rückwärts auf

den Schalensipho. Verschiedentlich konnte ich auch beobachten, daß er am distalen Ende

geschlossen war, während er proximalwärts einen Spalt infolge des Auseinanderweichens

seiner Ränder zeigte. Eine Deutung dieser Verhaltensweisen kann erst im Kapitel II, IC

gegeben wrden.

Die T e n t a k e l n werden während des Suchganges im Beutefelde meist schräg seitlich

nach vorn gehalten. Häufig berühren sie tastend den Boden, wie es Abb. 3 zeigt.

Zur besseren Übersicht sind alle während der Aufnahme der Spurkurven protokollierten

Werte in Tabelle I zusammengestellt.

T a b e l l e I.

Versuchsnummer

Datum Temperatur

Anfangsentfernung

Beute-Tier

1. Auftreten

einer

Erregung

nach

Abmarsch

nach

Gefunden

nach

Länge des

Weges

Geschw.

pro Min ,

I. 7.9.

17 h 25

18,0 18 cm 35 Min. 38 Min. 10 Min. 160,00 cm 16,00 cm

II. 8.9.

16 h 12

18,5 18 cm 26 Min. 28 Min. 11 Min. 123,00 cm 11,20 cm

m . Abb. 1 9.9.

17h 23

18,5 20 cm 13 Min. 13 Min. 1 3 Min. 33,90 cm 11,30 cm

IV. 10.9.

18h 06

19,0 20 cm 15 Min. 15 Min. | — —

V. Abb. 2 13. 9.

19h 10 |

18,0 2 1cm 10 Min. 11 Min. 4 Min. 65,70 cm 16,40 cm

Mittel

!

18,4 19,4 cm 19,8 Min. 21 Min. 7 Min. 95,65 cm 13,73 cm

Anm.: Im Versuch IV ging das Tier mehrmals nahe am Ködei vorbei, nahm ihn auch nach dem Expei ment an, da

aber die Spurkurve zu unübersichtlich wurde, mußte der Versuch vorzeitig abgebrochen werden. Daher fehlen die Werte für

die drei letzten Spalten.

Die in Tabelle I wiedergegebenen We g l ä n g e n zeigen, daß die Suchspur der Schnecke

etwa das Fünffache der anfänglichen Entfernung des Tieres vom Köder beträgt. Dabei

über trifft die im Versuch IV gemessene Weglänge bis zum Abbruch desselben, diejenige

des Versuches I bereits um das Doppelte. Daraus kann m an sehen, daß mit fortschreitender

Versuchszahl die Weglänge nicht ahnimmt. Der Weg zur Beute kann also nicht

„gelernt“ werden.

Theoretisch ergeben sich zwei Möglichkeiten des Verhaltens. Entweder läuft das Tier

planlos im Beutefelde umher, bis es z u f ä l l i g auf das Fleisch stößt, oder es muß in jedem

Falle neue Orientierungsmanöver vornehmen, welche der jeweiligen Situation entsprechen,

also nicht gelernt werden können.

Ein Blick auf die Abb. 1 und 2 dürfte wohl sofort jeden unbefangenen Betrachter belehren,

d a ß v o n einem absol ut pl anlosen Umh e r i r r e n der We l l horns chne cke

im s t r ömu n g s l o s e n B e u t e f e l d e n i c h t di e R e d e s e i n ka nn. Im Versuch I I I