T a b e l l e VIII.

M a g e n s a f t : P e p t o n - A b b a u .

Materialansatz: 5 ccm Magensaft -J- 20 ccm Puffer.

Substratansatz: 5 ccm 5% Pepton F.

Verdauungsansatz: 5 ccm Material-Substrat-Ansatz.

Antisepticum: 0,5 ccm Toluol.

Verdauungszeit: 24 Stunden bei 37° C.

Bestimmungsmethode: Alkoholtitration nach W il l stä t t e r .

Alkoholzusatz: 50 ccm 100% Aethylalkohol.

Alkoholkonzentration: 91 %.

Indikator: 0,6 ccm 1% Thymolphthalein in 100% Alkohol.

Titriert mit: n/10 KOH.

V e r d a u u n g s w i r k u n g .

Puffergemisch VerdauungsansatzpH

Werte

I.

II.

III.

IV.

V.

VI.

VII.

VIII.

IX.

X.

XI.

Na-K-Phosphat

K-Biphthalat-HCl

6,70

6,19

5,68

5,57

5,18

4,82

Aziditätszuwachs1

in ccm

0,21 (

0,23

0,26

0,50

0,25

0,35

0,18

0,12

wurde in Magensaft und auch in Mitteldarmdrüsenextrakt angesetzt, aber auch für dieses

Substrat ist ein Magensaftoptimum weder aus Abb. 9 noch aus Tabelle 8 A ersichtlich. Die

Mitteldarmdrüsen zeigen ein solches bei pH 6,7. Diese

Feststellung ist um so bemerkenswerter, als K rüger

und Graetz (1928, S. 484) für das gleiche Versuchstier

unter Benutzung eines Peptons K ahlbaum ein pH-

Optimum zwischen 7—8 fanden. Der exakte Nachweis,

daß Astacus hinsichtlich einer Spaltung des Peptons F

im Magensaftund Mitteldarmdrüsenextrakt das gleiche

pH-Optimum von 6,2 aufweist, steht also noch aus.

Wie wir bei der Besprechung der Wirkungskurve

des Mitteldarmdrüsenextraktes von Buccinum noch

näher zu begründen haben, ist uns der Nachweis für

die Übereinstimmung der Lage beider Optima gelungen,

woraus wir zunächst schließen, daß es sich bei

der Peptonspaltung nicht um eine allgemeine intrazelluläre

Funktion in dem auf S. 89 geschilderten Sinne

handelt, sondern um eine spezifische Funktion im

Dienste der Nahrungsaufspaltung.

G r a e t z (1929 a und b) bestimmte das Optimum des

Kropfsaftes der Pulmonaten Helix, Limax, Arion für

Witte-Pepton zu pH 7,6, RosiN (1932, S. 57) mit der

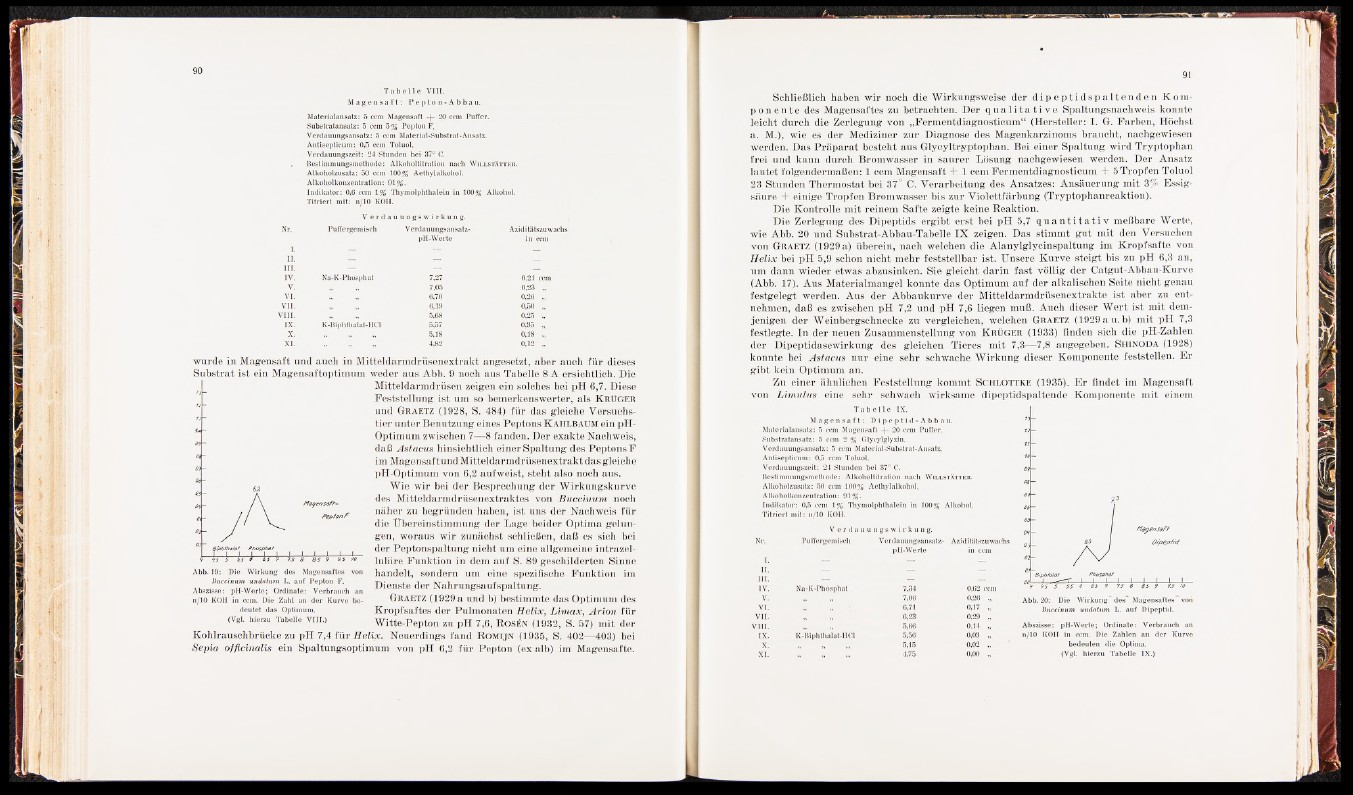

Abb. 19: Die Wirkung des Magensaftes vor

Buccinum undatum L. auf Pepton F.

Abszisse: pH-Werte; Ordinate: Verbrauch ar

n/10 KOH in ccm. Die Zahl an der Kurve bedeutet

das Optimum.

(Vgl. hierzu Tabelle VIII.)

Kohlrauschbrücke zu pH 7,4 fü r Helix. Neuerdings fand R o m i j n (1935, S. 402—403) bei

Sepia officinalis ein Spaltungsoptimum von pH 6,2 für Pepton (ex alb) im Magensafte.

Schließlich haben wir noch die Wirkungsweise der d i p e p t i d s p a l t e n d e n Kom p

o n e n t e des Magensaftes zu betrachten. Der q u a l i t a t i v e Spaltungsnachweis konnte

leicht durch die Zerlegung von „Fermentdiagnosticum“ (Hersteller: I. G. Farben, Höchst

a. M.), wie es der Mediziner zur Diagnose des Magenkarzinoms braucht, nachgewiesen

werden. Das P räp a ra t besteht aus Glycyltryptophan. Bei einer Spaltung wird Tryptophan

frei und kann durch Bromwasser in saurer Lösung nachgewiesen werden. Der Ansatz

lautet folgendermaßen: 1 ccm Magensaft + 1 ccm Fermentdiagnosticum + 5 Tropfen Toluol

23 Stunden Thermostat bei 37° C. Verarbeitung des Ansatzes: Ansäuerung mit 3% Essigsäure

+ einige Tropfen Bromwasser bis zur Violettfärbung (Tryptophanreaktion).

Die Kontrolle mit reinem Safte zeigte keine Reaktion.

Die Zerlegung des Dipeptids ergibt erst hei pH 5,7 q u a n t i t a t i v meßbare Werte,

wie Abb. 20 und Substrat-Abbau-Tabelle IX zeigen. Das stimmt gut mit den Versuchen

von G r a e t z (1929 a) überein, nach welchen die Alanylglycinspaltung im Kropfsafte von

Helix hei pH 5,9 schon nicht mehr feststellbar ist. Unsere Kurve steigt bis zu pH 6,3 an,

um dann wieder etwas ahzusinken. Sie gleicht darin fast völlig der Catgut-Abbau-Kurve

(Abb. 17). Aus Materialmangel konnte das Optimum auf der alkalischen Seite nicht genau

festgelegt werden. Aus der Ahbaukurve der Mitteldarmdrüsenextrakte ist aber zu entnehmen,

daß es zwischen pH 7,2 und pH 7,6 liegen muß. Auch dieser Wert ist mit demjenigen

der Weinbergschnecke zu vergleichen, welchen G r a e t z (1929a u .b ) mit pH 7,3

festlegte. In der neuen Zusammenstellung von K r ü g e r (1933) finden sich die pH-Zahlen

der Dipeptidasewirkung des gleichen Tieres mit 7,3—7,8 angegeben. S h in o d a (1928)

konnte bei Astacus nur eine sehr schwache Wirkung dieser Komponente feststellen. Er

gibt kein Optimum an.

Zu einer ähnlichen Feststellung kommt S c h l o t t k e (1935). E r findet im Magensaft

von Limulus eine sehr schwach wirksame dipeptidspaltende Komponente mit einem

T a b e l l e IX.

M a g e n s a f t : D i p e p t i d - A b b a u .

Materialansatz: 5 ccm Magensaft -|- 20 ccm Puffer.

Substratansatz: 5 ccm 2 % Glycylglyzin.

Verdauungsansatz: 5 ccm Material-Substrat-Ansatz.

Antisepticum: 0,5 ccm Toluol.

Verdauungszeit: 24 Stunden bei 37° C.

Bestimmungsmethode: Alkoholtitration nach W il l s tä t t er .

Alkoholzusatz: 50 ccm 100% Aethylalkohol.

Alkoholkonzentration: 91%.

Indikator: 0,5 ccm 1% Thymolphthalein in 100% Alkohol.

Titriert mit: n/10 KOH.

II.

III.

VIII.

IX.

Verdi

Puffergemisch

Na-K-Phosphat

K-Biphthalat-HCl

u u n g s

Vei

Wirkung.

dauungsansatzpH

Werte

6,71

6,23

5,66

5,56

5,15

Aziditätszuwachs

0,62 <

0,26

0,17

0,29

0,14

0,03

Abb. 20: Die Wirkung des Magensaftes von

Buccinum undatum L. auf Dipeptid.

Abszisse: pH-Werte; Ordinate: Verbrauch an

n/10 KOH in ccm. Die Zahlen an der Kurve

bedeuten die Optima.

(Vgl. hierzu Tabelle IX.)