B i p h t h a l a t puffer [vgl. auch Shinoda (1928, S. 333)]. Fü r den wichtigsten Bereich

meiner Verdauungsansätze entschloß ich mich aus biologischen Gründen, P h o s p h a t p

u f f e r anzuwenden. Durch die Untersuchungen KRIJGSMANS (1928, S. 261) wissen wir

nämlich, daß die Mitteldarmdrüsen der Weinbergschnecken Phosphate in den Kropfsaft

sezernieren, die hier wahrscheinlich die Funktion von Puffersubstanzen übernehmen.

Leider ist die Titrierbarkeit dieser Puffer nicht besonders günstig. — Als großer Nachteil

erwies sich die geringe Breite, welche die einzelnen Puffergemische über streichen. Es

mußten also in einer Pufferreihe mehrere Puffersorten aneinandergehängt werden. Vor einiger

Zeit hat Michaelis (1931) den Az e t a t -Ve r on a l -Pu f f er zusammengestellt, welcher

das weite Gebiet von pH 2,62—9,64 umfaßt. Wenn sich die narkotische Wirkung des

Veronals auf das Verdauungsmaterial nicht als zu schädigend erweisen sollte, so dürfte

die Anwendung dieses Puffers für die Zukunft sehr zu empfehlen sein. Leider lernte ich

die Arbeit erst kennen, als meine Untersuchungen schon fast abgeschlossen waren. Neuerdings

benutzte ihn Bosen (1934) offenbar mit gutem Erfolge.

Da ich gezwungen war, mit dem frischen Enzymmaterial außerordentlich sparsam

umzugehen, beschränkte ich mich auf eine Beobachtungsbreite, welche den b i o l o g i s c h e n

Verhältnissen Kechnung trägt. Die extremsten Werte bewegten sich in den Grenzen von

pH 4,4—9,0. F ü r den Magensaft wurden aber diese Stufen nicht erreicht. Hier liegen die

Grenzen etwa zwischen pH 4,8—7,5. Die Pu f f e r s t u f en wurden so gewählt, daß ihre theoretischen

Werte um etwa 0,5 Puffereinheiten fortschritten. Das sind verhältnismäßig

kleine Intervalle, die während a l l e r Versuche mit Magensaft und Drüsenmaterial, für

a l l e Substrate festgehalten wurden, um auf diese Weise ein möglichst übersichtliches

Zahlenmaterial zu erhalten. Leider mußte aus Mangel an enzymhaltigem Material von

einer breiten Überschneidung der aneinanderstoßenden Pufferreihen verschiedener Puffergemische

in einzelnen Fällen abgesehen werden.

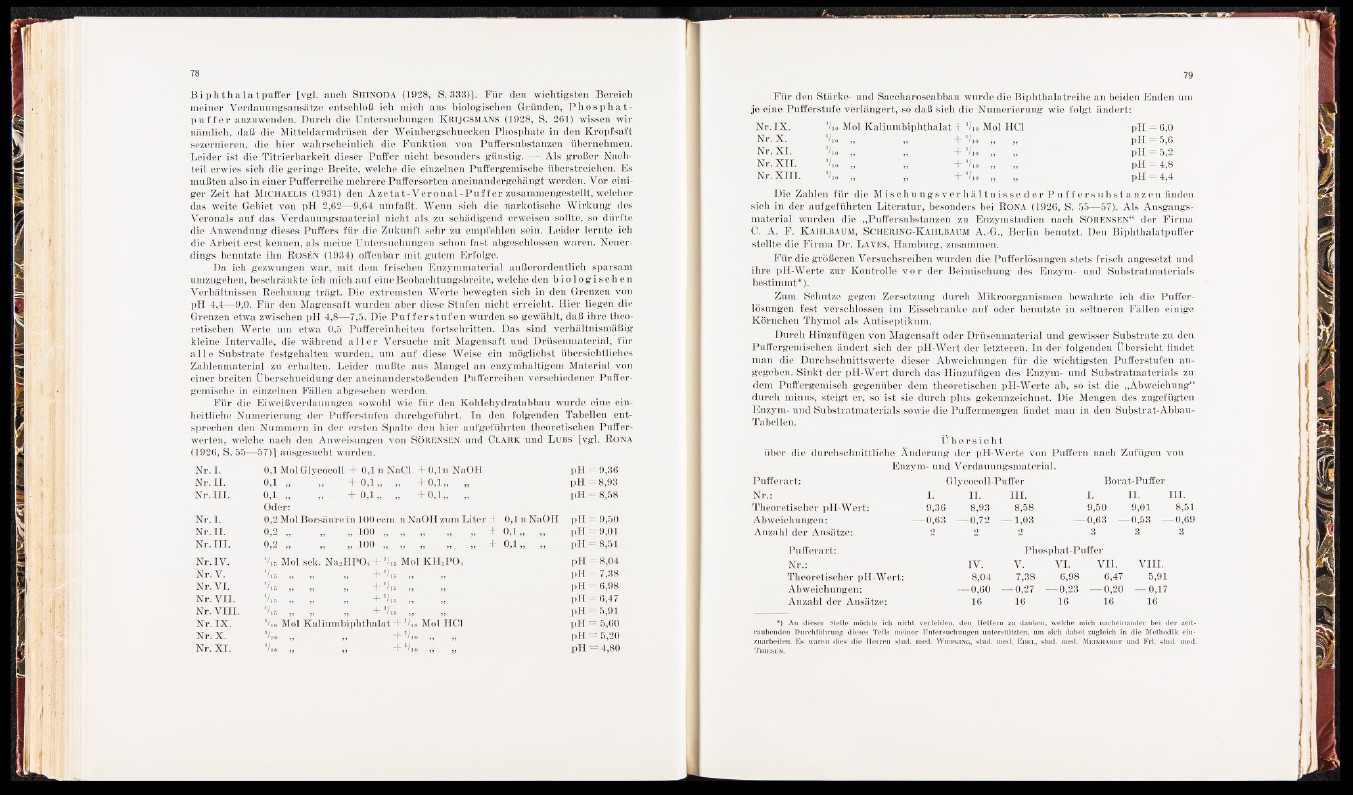

F ü r die Ei weiß Verdauungen sowohl wie fü r den Kohlehydratabbau wurde eine einheitliche

Numerierung der Pufferstufen durchgeführt. In den folgenden Tabellen entsprechen

den Nummern in der ersten Spalte den hier aufgeführten theoretischen Pufferwerten,

welche nach den Anweisungen von Sorensen und Clark und Lubs [vgl. Bona

(1926, S. 55—57)] ausgesucht wurden.

Nr. I. 0,1 MolGlyeocol! + 0,1 n NaCl + 0,ln NaOlI pH == 9,36

Nr. II. 0,1 „ ■ a o,i „ „ J 0,1„ „ pH == 8,93

Nr. III. 0,1 „ „ + 0,1,, „ + 0,1 ,, „ pH == 8,58

Oder:

Nr. I. 0,2 Mol Borsäure in 100 ccm n NaOH zum Liter1 ! 0,1 n NaOH pH == 9,50

Nr, II. 0,2 „ „ 100 „ „ ,, ,, ,, + 0,1 „ „ pH == 9,01

Nr. III. 0,2 „ „ 100 „ „ „ „ „ Q 0,1 „ „ pH == 8,51

Nr. IV. Vjr, Mol sek. Na2HPOi + Mol KH2PO4 pH = 8,04

Nr. V. m 1 I + '/l5 >1 PH -= 7,38

Nr. VI. H •> 1 „ + 1ll5 ,, ,, PH == 6,98

Nr. VII. n „ „ „ +l/lS „ „ pH -= 6,47

Nr. VIII. n „ i I + v ,, ,, PH == 5,91

Nr. IX. Mol Kaliurnbiphthalat V 3'ho Mol HCl pH == 5,60

Nr. X. n i + ’[h o „ „ pH == 5,20

Nr. XI. ■ „ Hl/io „ 1 pH == 4,80

F ü r den Stärke- und Saccharoseabbau wurde die B iphthalatreihe an beiden Enden um

je eine Pufferstufe verlängert, so daß sich die Numerierung wie folgt ändert:

Nr. IX. 710 Mol Kaliumbiphthalat + 7 10 Mol HCl pH = 6,0

Nr. X. Vjo „ „ + 7 10 „ „ pH = 5,6

Nr. X I. 710 „ „ + 7 10 „ „ pH = 5,2

Nr. X II. 7,0 „ „ + 7 10 „ „ pH = 4,8

Nr. X III. 7,0 „ „ + '7 10 „ „ pH = 4,4

Die Zahlen für die Mi s c h u n g s v e r h ä l t n i s s e d e r P u f f e r s u b s t a n z e n finden

sich in der aufgeführten Literatur, besonders bei Bona (1926, S. 55—57). Als Ausgangsmaterial

wurden die „Puffersubstanzen zu Enzymstudien nach SÖRENSEN“ der Firma

C. A. F. K ahlbaum, Schering-Kahlbaum A.-G., Berlin benutzt. Den Biphthalatpuffer

stellte die Firma Dr. L aves, Hamburg, zusammen.

F ü r die größeren Versuchsreihen wurden die Pufferlösungen stets frisch angesetzt und

ihre pH-Werte zur Kontrolle v o r der Beimischung des Enzym- und Substratmaterials

bestimmt*).

Zum Schutze gegen Zersetzung durch Mikroorganismen bewahrte ich die Pufferlösungen

fest verschlossen im Eisschranke auf oder benutzte in seltneren Fällen einige

Körnchen Thymol als Antiseptikum.

Durch Hinzufügen von Magensaft oder Drüsenmaterial und gewisser Substrate zu den

Puffergemischen ändert sich der pH-Wert der letzteren. In der folgenden Übersicht findet

man die Durchschnittswerte dieser Abweichungen für die wichtigsten Pufferstufen angegeben.

Sinkt der pH-Wert durch das Hinzufügen des Enzym- und Substratmaterials zu

dem Puffergemisch gegenüber dem theoretischen pH-Werte ab, so ist die „Abweichung“

durch minus, steigt er, so ist sie durch plus gekennzeichnet. Die Mengen des zugefügten

Enzym- und Substratmaterials sowie die Puffermengen findet man in den Substrat-Abbau-

Tabellen.

Ü b e r s i c h t

über die durchschnittliche Änderung der pH-Werte von Puffern nach Zufügen von

Enzym- und Verdauungsmaterial.

Pufferart: Glycocoll-Puffer Borat-Puffer

Nr.: I. II. III. I. II. III.

Theoretischer pH-Wert: 9,36 8,93 8,58 9,50 9,01 8,51

Abweichungen: — 0,63 — 0,72 — 1,03 H o ,63 - -0,53 — 0,69

Anzahl der Ansätze: 2 2 2 3 3 3

Pufferart: Phosphat-Puff er

Nr.: IV. V. VI. VII. VIII.

Theoretischer pH-Wert: 8,04 7,38 6,98 6,47 5,91

Abweichungen: — 0,60 B L 27 B l , 23 H b , 20 H o ,17