Beim A u s s t ü l p e n des Organs wird also je nach der Stellung desselben ein Teil

der Wandung verschoben — in den Abb. 8 a u. b gestrichelt gezeichnet—, um bald als

Scbeidenwandung, bald als Bhynchodaeum in Erscheinung zu treten. In der Buhelage

(Abb. 8a2 u. b2) ist dieser verschiebbare Hautring völlig zu Scheidenwandung geworden. Er

reicht von der Verdickung des beschriebenen rotbraunen Muskelringes bis zum proximalen

Ende des Khynchodaeums. Auf Abb. 8ai u. bi ist dieser Anteil ganz in das Bhynchodaeum

übergegangen. Dakin (1912) schätzt die Länge dieses verschiebbaren Hautringes auf 4 cm.

Bäumlich kann man sich die etwas verwickelten Verhältnisse am besten an einem halb eingestülpten

Handschuhfinger klarmachen, den man etwas herauszieht und um den gleichen

Betrag wieder hineinschiebt.

Nach Oswald (1894) erfolgt die Ausstülpung des Biissels durch rhynchostomwärts

peristaltisch fortschreitende Kontraktionen der Scheidenmuskulatur unter gleichzeitigem

Einpressen von Blut in das Organ, dessen Längsmuskulatur sich dabei dehnt, während

sich die Bingmuskulatur kontrahiert. Beim E i n z i e h e n des Büssels findet der umgekehrte

Vorgang statt. Durch Kontraktion der Längsmuskeln bei gleichzeitiger Dehnung

der Bingmuskeln, besonders des oben erwähnten Muskelringes der Biisselscheide, wird

die Flüssigkeit in den Körper zurückgetrieben. Die an dem verschiebbaren H autring angreifenden

Muskeln kontrahieren sich ebenfalls und ziehen dabei den Küssel in die Scheide.

Das distale Ende desselben, das P h a r y n g o s t om, birgt in seiner dorsalen Hälfte

den Eingang des Anfangsdarmes, das G a s t e r o s t o m in seiner ventralen Hälfte den

Z u n g e n a p p a r a t . Kiefer sind nicht vorhanden.

Dakin (1912) hat die Anatomie und Physiologie des Zungenapparates (Odontophor)

von Buccinum eingehend an Hand vieler Zeichnungen beschrieben, wobei er sich eng an

Oswald (1894) anschließt. Wir können daher auf eine ausführliche Darstellung dieser

schwierigen Angelegenheit verzichten und uns auf das beschränken, was einerseits zum

Verständnis des Verhaltens während der Nahrungsaufnahme unerläßlich ist und andererseits

auf das, was bisher noch nicht bekannt war.

Die T ä t i g k e i t des Z u n g e n a p p a r a t e s äußert sich in zwei Verhaltensakten, die

miteinander kombiniert werden können. Erstens fällt die große Beweglichkeit des gesamten

Freßwerkzeuges auf, die es ihm ermöglicht, nicht nur von unten her, sondern von

allen Seiten an das Beutestück heranzukommen, und zweitens verdient die Verschiebung

des B a d u l a b a n d e s , welches über das distale Ende des Zungenknorpels wie ein Transportband

über eine feststehende Welle gleitet, unsere Aufmerksamkeit.

Beginnen wir mit der Beschreibung der Badulabewegung! Diese wird durch die antagonistische

Kontraktion und Dehnung der Muskeln, welche am dorsalen und ventralen

Ende der Beibeplatte angreifen, bewirkt. Auf Abb. 11 erkennt man, daß die Zähne der

Badula während der Bewegung über das distale Ende des Zungenknorpels wie Widerhaken

nach vorn und oben zeigen. Stellt man sich vor, daß während der Kontraktion der

dorsalen Badulamuskeln das Pharyngostom gegen ein Beutestück gepreßt wird, so müssen

die Zähne darin hängen bleiben und mit großer Kraftanstrengung Teile davon abreißen.

Beim Zurückgleiten der Beibeplatte während der Kontraktion der ventralen Muskeln

jedoch laufen die Zähne ohne Widerstand zu finden an der Oberfläche der Beute entlang.

Diese Funktion prägt sich deutlich in der Beschaffenheit der dorsalen und ventralen

Muskeln aus. Die ersteren sind viel stärker entwickelt als die letzteren. Damit ist aber

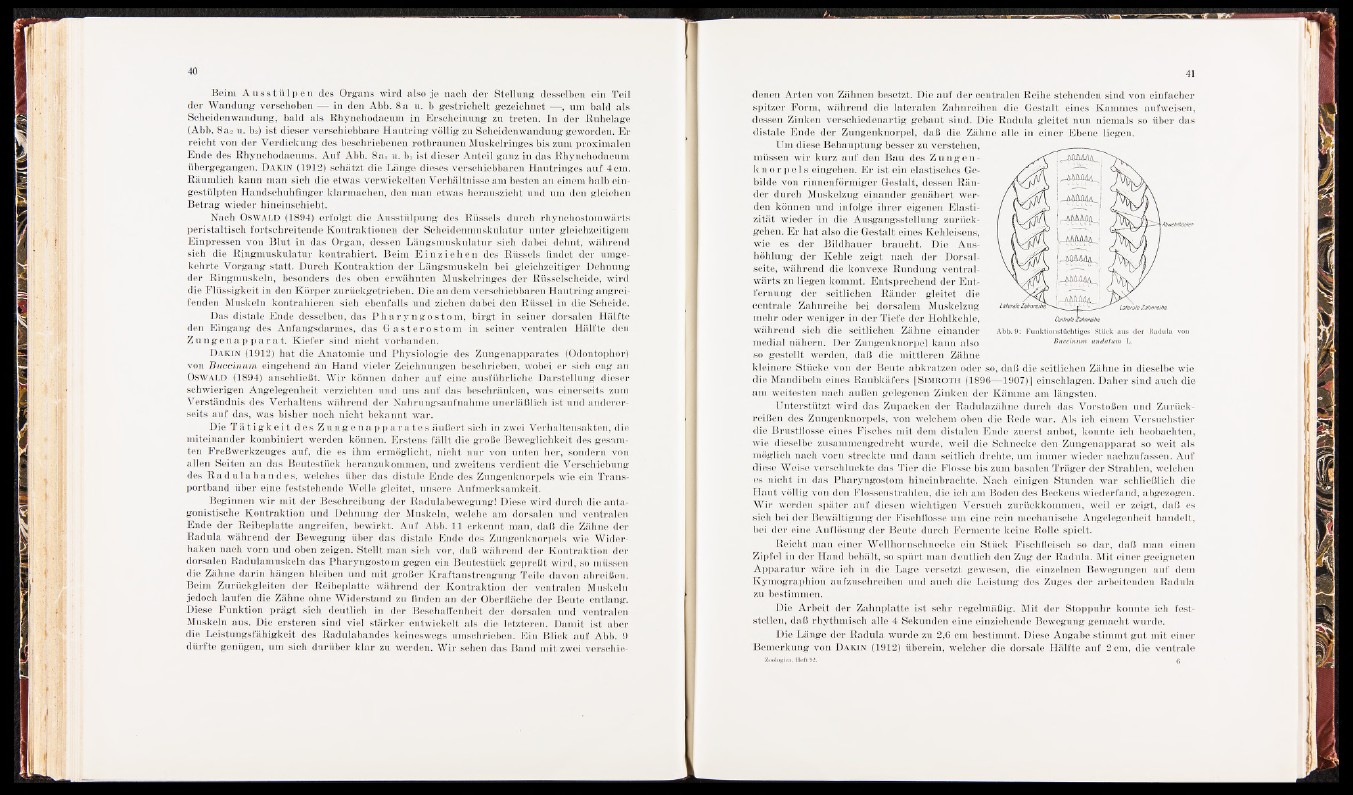

die Leistungsfähigkeit des Badulabandes keineswegs umschrieben. Ein Blick auf Abb. 9

dürfte genügen, um sich darüber klar zu werden. Wir sehen das Band mit zwei verschiedenen

Arten von Zähnen besetzt. Die auf der centralen Beihe stehenden sind von einfacher

spitzer Form, während die lateralen Zahnreihen die Gestalt eines Kammes aufweisen,

dessen Zinken verschiedenartig gebaut sind. Die Badula gleitet nun niemals so über das

distale Ende der Zungenknorpel, daß die Zähne alle in einer Ebene liegen.

Um diese B ehauptung besser zu verstehen,

müssen wir kurz auf den Bau des Z u n g e n k

n o r p e l s eingehen. E r ist ein elastisches Gebilde

von rinnenförmiger Gestalt, dessen Bänder

durch Muskelzug einander genähert werden

können und infolge ihrer eigenen Elastizität

wieder in die Ausgangsstellung zurückgehen.

E r hat also die Gestalt eines Kehleisens,

wie es der Bildhauer braucht. Die Aushöhlung

der Kehle zeigt nach der Dorsalseite,

während die konvexe Bundung ventral-

wärts zu liegen kommt. Entsprechend der Entfernung

der seitlichen Bänder gleitet die

centrale Zahnreihe bei dorsalem Muskelzug

mehr oder weniger in der Tiefe der Hohlkehle,

während sich die seitlichen Zähne einander

medial nähern. Der Zungenknorpel kann also

so gestellt werden, daß die mittleren Zähne

kleinere Stücke von der Beute abkratzen oder so, daß die seitlichen Zähne in dieselbe wie

die Mandibeln eines Baubkäfers [Simroth (1896—1907)] einschlagen. Daher sind auch die

am weitesten nach außen gelegenen Zinken der Kämme am längsten.

Unterstützt wird das Zupacken der Badulazähne durch das Vorstoßen und Zurückreißen

des Zungenknorpels, von welchem oben die Bede war. Als ich einem Versuchstier

die Brustflosse eines Fisches mit dem distalen Ende zuerst anbot, konnte ich beobachten,

wie dieselbe zusammengedreht wurde, weil die Schnecke den Zungenapparat so weit als

möglich nach vorn streckte und dann seitlich drehte, um immer wieder nachzufassen. Auf

diese Weise verschluckte das Tier die Flosse bis zum basalen T räger der Strahlen, welchen

es nicht in das Pharyngostom hineinbrachte. Nach einigen Stunden war schließlich die

Haut völlig von den Flossenstrahlen, die ich am Boden des Beckens wiederfand, abgezogen.

Wir werden später auf diesen wichtigen Versuch zurückkommen, weil er zeigt, daß es

sich bei der Bewältigung der Fischflosse um eine rein mechanische Angelegenheit handelt,

bei der eine Auflösung der Beute durch Fermente keine Bolle spielt.

Beicht man einer Wellhornschnecke ein Stück Fischfleisch so dar, daß man einen

Zipfel in der Hand behält, so spürt man deutlich den Zug der Badula. Mit einer geeigneten

Apparatur wäre ich in die Lage versetzt gewesen, die einzelnen Bewegungen auf dem

Kymographion aufzuschreiben und auch die Leistung des Zuges der arbeitenden Badula

zu bestimmen.

Die Arbeit der Zahnplatte ist sehr regelmäßig. Mit der Stoppuhr konnte ich feststellen,

daß rhythmisch alle 4 Sekunden eine einziehende Bewegung gemacht wurde.

Die Länge der Badula wurde zu 2,6 cm bestimmt. Diese Angabe stimmt gut mit einer

Bemerkung von Dakin (1912) überein, welcher die dorsale Hälfte auf 2 cm, die ventrale