Zement trug einen schwarzen Anstrich aus „Inertol“, welches ein Eindringen und Auslaugen

des darunterliegenden Materials verhinderte und selbst nach einiger Zeit keine

chemischen Stoffe in das Seewasser abgibt.

In keinem der Versuche und auch während der vielen sonstigen Beobachtungen

konnte ich bemerken, daß die Schnecken durch die Material- und Helligkeitsunterschiede

zwischen den weißen Kacheln und dem schwarzen Inertolrande während der Nahrungssuche

beeindruckt wurden. Der Wasserablauf des Beckens befand sich in der Mitte der

d-Reihe in 10 cm Höhe. Vor jedem Versuche wurde der Behälter gründlich gereinigt

und mehrmals gespült.

Die B e l e u c h t u n g während der Versuche war eine gleichmäßige diffuse Tageshelle.

Das V e r s u c h s t i e r wurde am Vortage des Versuches in das bis nahe zum Auslauf

gefüllte Becken eingesetzt. Auf diese Weise konnte ich sicher sein, ein unbewegtes Medium

während der Nahrungssuche vor mir zu haben. Hätten sich tatsächlich Wasserströme

nachweisen lassen, so hätten sie nur durch das Versuchstier verursacht sein können. Das

frühe Einsetzen der Schnecke in das Becken ha t außerdem eine gewisse Beruhigung des

Tieres zur Folge, die ein weitgehend normales Verhalten gewährleistet. Meist saß das

Versuchstier stundenlang am gleichen Orte, der natürlich nach jeder Bewegung wechselte.

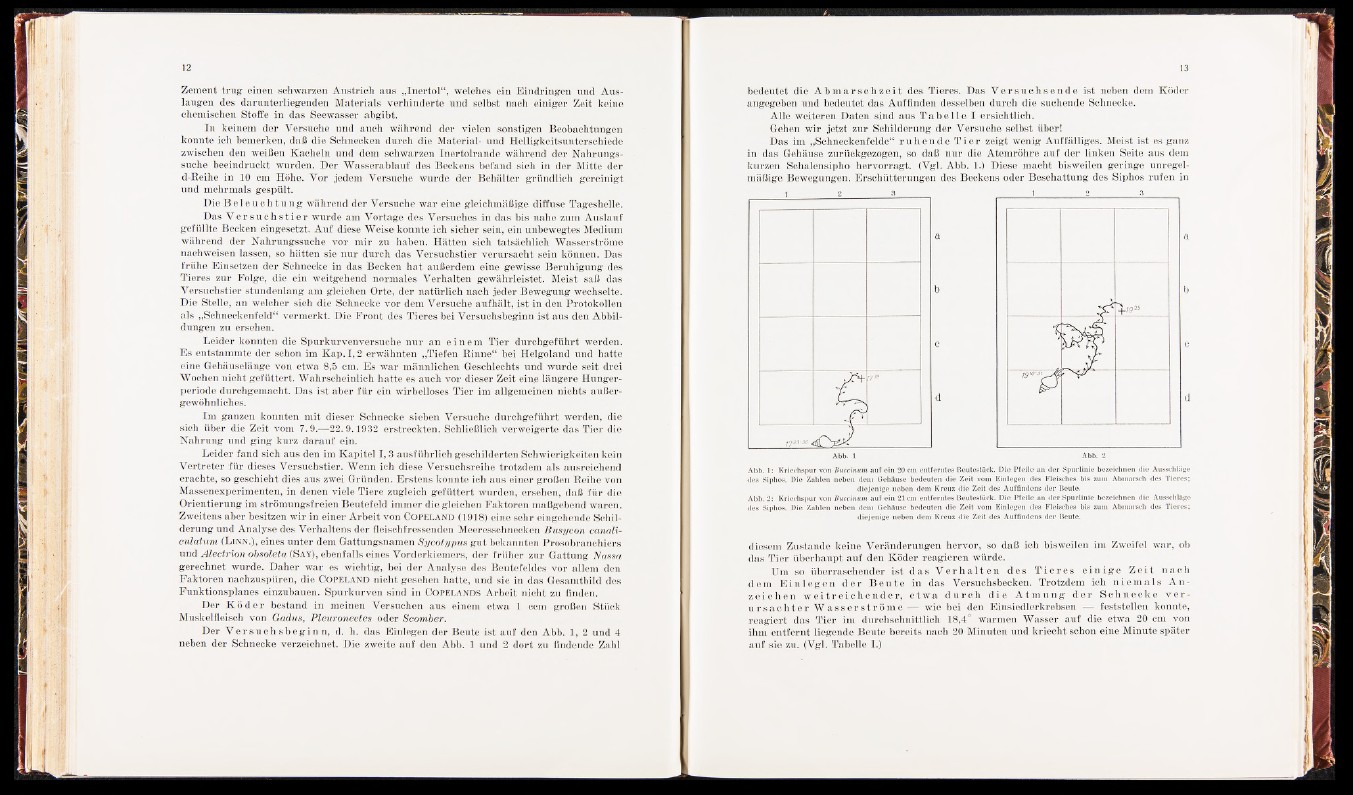

Die Stelle, an welcher sich die Schnecke vor dem Versuche aufhält, ist in den Protokollen

als „Schneckenfeld“ vermerkt. Die Front des Tieres bei Versuchsbeginn ist aus den Abbildungen

zu ersehen.

Leider konnten die Spurkurvenversuche nur an e i n e m Tier durchgeführt werden.

Es entstammte der schon im Kap. 1 ,2 erwähnten „Tiefen Rinne“ bei Helgoland und hatte

eine Gehäuselänge von etwa 8,5 cm. Es war männlichen Geschlechts und wurde seit drei

Wochen nicht gefüttert. Wahrscheinlich hatte es auch vor dieser Zeit eii\e längere Hungerperiode

durchgemacht. Das ist aber für ein wirbelloses Tier im allgemeinen nichts außergewöhnliches.

Im ganzen konnten mit dieser Schnecke sieben Versuche durchgeführt werden, die

sich über die Zeit vom 7.9.—22.9.1932 erstreckten. Schließlich verweigerte das Tier die

Nahrung und ging kurz darauf ein.

Leider fand sich aus den im Kapitel 1,3 ausführlich geschilderten Schwierigkeiten kein

Vertreter für dieses Versuchstier. Wenn ich diese Versuchsreihe trotzdem als ausreichend

erachte, so geschieht dies aus zwei Gründen. Erstens konnte ich aus einer großen Reihe von

Massenexperimenten, in denen viele Tiere zugleich gefüttert wurden, ersehen, daß für die

Orientierung im strömungsfreien Beutefeld immer die gleichen Faktoren maßgebend waren.

Zweitens aber besitzen wir in einer A rbeit von Copeland (1918) eine sehr eingehende Schilderung

und Analyse des Verhaltens der fleischfressenden Meeresschnecken Busycon canali-

cülatum (Linn.), eines unter dem Gattungsnamen Sycotypus gut bekannten Prosobranchiers

und Alectrion obsoleta (Say), ebenfalls eines Vorderkiemers, der früher zur Gattung Nassa

gerechnet wurde. Daher war es wichtig, bei der Analyse des Beutefeldes vor allem den

Faktoren nachzuspüren, die Copeland nicht gesehen hatte, und sie in das Gesamtbild des

Funktionsplanes einzubauen. Spurkurven sind in Copelands Arbeit nicht zu finden.

Der K ö d e r bestand in meinen Versuchen aus einem etwa 1 ccm großen Stück

Muskelfleisch von Gadus, Pleuronectes oder Scomber.

Der V e r s u c h s b e g i n n , d. h. das Einlegen der Beute ist auf den Abb. 1, 2 und 4

neben der Schnecke verzeichnet. Die zweite auf den Abb. 1 und 2 dort zu findende Zahl

bedeutet die A bm a r s c h z e i t des Tieres. Das V e r s u c h s e n d e ist neben dem Köder

angegeben und bedeutet das Auffinden desselben durch die suchende Schnecke.

Alle weiteren Daten sind aus T a b e l l e I ersichtlich.

Gehen wir jetzt zur Schilderung der Versuche selbst über!

Das im „Schneckenfelde“ r u h e n d e T i e r zeigt wenig Auffälliges. Meist ist es ganz

in das Gehäuse zurückgezogen, so daß nur die Atemröhre auf der linken Seite aus dem

kurzen Schalensipho hervorragt. (Vgl. Abb. 1.) Diese macht bisweilen geringe unregelmäßige

Bewegungen. Erschütterungen des Beckens oder Beschattung des Siphos rufen in

Abb. 1: Kriechspur von Buccinum auf ein 20 cm entferntes Beutestück. Die Pfeile an der Spurlinie bezeichnen die Ausschläge

des Siphos. Die Zahlen neben dem Gehäuse bedeuten die Zeit vom Einlegen des Fleisches bis zum Abmarsch des Tieres;

diejenige neben dem Kreuz die Zeit des Auffindens der Beute.

Abb. 2: Kriechspur von Buccinum auf ein 21 cm entferntes Beutestück. Die Pfeile an der Spurlinie bezeichnen die Ausschläge

des Siphos. Die Zahlen neben dem Gehäuse bedeuten die Zeit vom Einlegen des Fleisches bis zum Abmarsch des Tieres;

diejenige neben dem Kreuz die Zeit des Auffindens der Beute.

diesem Zustande keine Veränderungen hervor, so daß ich bisweilen im Zweifel war, ob

das Tier überhaupt auf den Köder reagieren würde.

Um so überraschender ist d a s V e r h a l t e n des T i e r e s e i n i g e Ze i t n a ch

dem E i n l e g e n d e r B e u t e in das Versuchsbecken. Trotzdem ich n i e m a l s A n z

e i c h e n we i t r e i c h e n d e r , e t w a d u r c h d i e A tm u n g d e r S c h n e c k e v e r u

r s a c h t e r W a s s e r s t r öme — wie bei den Einsiedlerkrebsen S - feststellen konnte,

reagiert das Tier im durchschnittlich 18,4° warmen Wasser auf die etwa 20 cm von

ihm entfernt liegende Beute bereits nach 20 Minuten und kriecht schon eine Minute später

auf sie zu. (Vgl. Tabelle I.)