Die D r e i h ä u t e r zeigen im wesentlichen dasselbe Bild. In diesem Versuch gingen

die Tiere durchweg früher zugrunde als bei den Zweihäutern. Von den 8 Versuchstieren

erreichten:

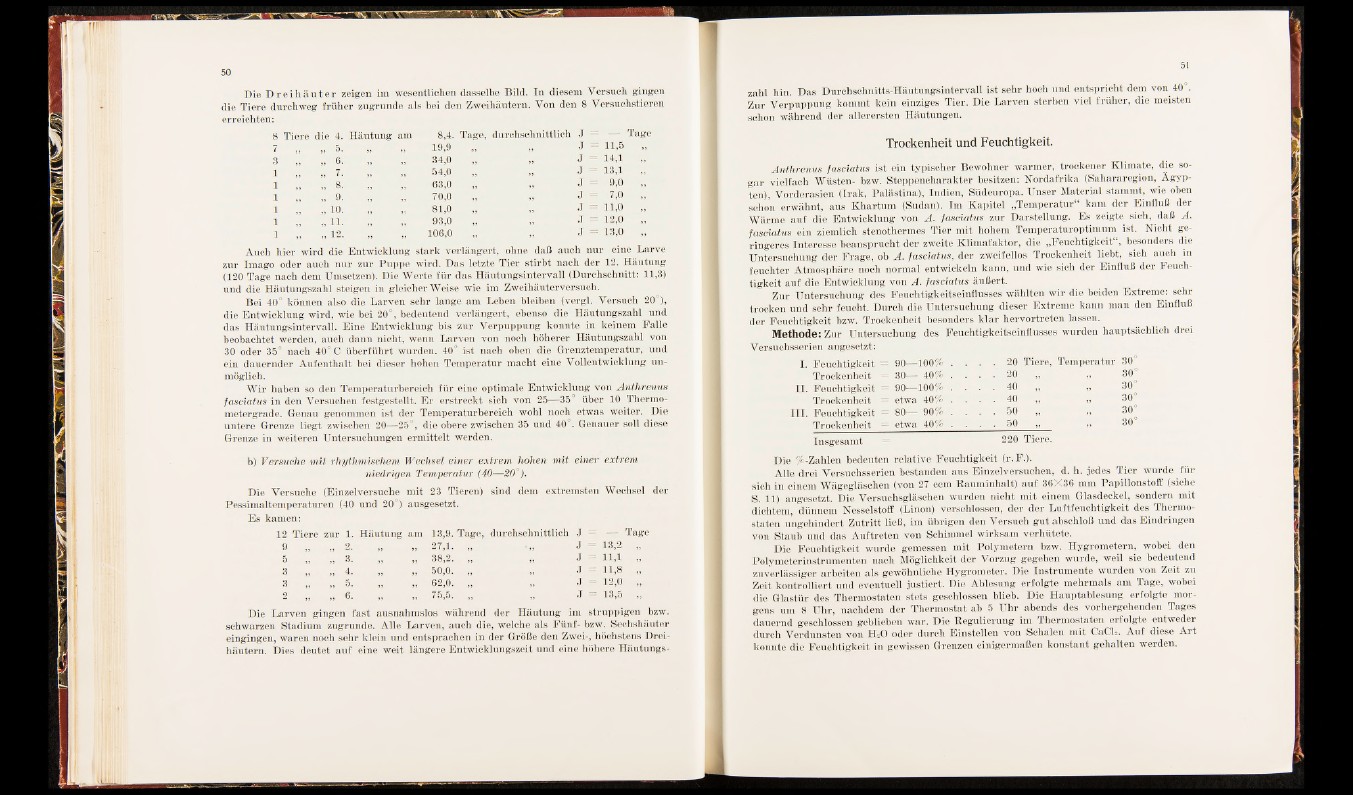

8 Tiere die 4. Häutung am 8,4. Tage, durchschnittlich J -= —

7 „ 5. .. ,, 19,9 J == 11,5

3 „ „ 6. ,, ,, 34,0 J == 14,1

1 » 7. . 54,0 J == 13,1

1

”

„ 8. 63,0 J == 9,0

1 „ 9. 70,0 J == 7,0

1 „ 10. }} >5 81,0 J == 11,0

1 „ „ 1 1 . 93,0 ■ = 12,0

1 ,, I 12- ,, „ 106,0 J == 13,0

Auch hier wird die Entwicklung stark verlängert, ohne daß auch nur eine Larve

zur Imago oder auch nur zur Puppe wird. Das letzte Tier stirbt nach der 12. Häutung

(120 Tage nach dem Umsetzen). Die Werte für das Häutungsintervall (Durchschnitt: 11,3)

und die Häutungszahl steigen in gleicherweise wie im Zweihäuterversueh.

Bei 40° können also die Larven sehr lange am Lehen bleiben (vergl. Versuch 20 ),

die Entwicklung wird, wie bei 20°, bedeutend verlängert, ebenso die Häutungszahl und

das Häutungsintervall. Eine Entwicklung bis zur Verpuppung konnte in keinem Falle

beobachtet werden, auch dann nicht, wenn Larven von noch höherer Häutungszahl von

30 oder 35° nach 40° C überführt wurden. 40° ist nach oben die Grenztemperatur, und

ein dauernder Aufenthalt bei dieser hohen Temperatur macht eine Vollentwicklung unmöglich.

Wir haben so den Temperaturbereich fü r eine optimale Entwicklung von Anthrenus

fasciatus in den Versuchen festgestellt. E r erstreckt eich von 25 -35 : über 10 Thermometergrade.

Genau genommen ist der Temperaturbereich wohl noch etwas weiter. Die

untere Grenze liegt zwischen 20—25°, die obere zwischen 35 und 40°. Genauer soll diese

Grenze in weiteren Untersuchungen ermittelt werden.

b) Versuche mit rhythmischem Wechsel einer extrem hohen mit einer extrem

niedrigen Temperatur (40—20°).

Die Versuche (Einzelversuche mit 23 Tieren) sind dem extremsten Wechsel der

Pessimaltemperaturen (40 und 20°) ausgesetzt.

Es kamen:

12 Tiere zur 1. Häutung am 13,9. Tage, durchschnittlich J - - Tage

9 » 2. >> >> 27,1. „ J == 13,2 „

5 „ 3. ,, ,, 38,2. „ J == 11,1 „

3 „ 4. ,, ,, 50,0. „ J == 11,8 „

3 „ 5. ,, ,, 62,0. „ J == 12,0 „

2 I 6. 75,5. 1 J 1= 13,5 „

Die Larven gingen fast ausnahmslos während der Häutung im struppigen bzw.

schwarzen Stadium zugrunde. Alle Larven, auch die, welche als Fünf- bzw. Sechshäuter

eingingen, waren noch sehr klein und entsprachen in der Größe den Zwei-, höchstens Dreihäutern.

Dies deutet auf eine weit längere Entwicklungszeit und eine höhere Häutungszahl

hin. Das Durchschnitts-Häutüngsintervall ist sehr hoch und entspricht dem von 40 .

Zur Verpuppung kommt kein einziges Tier. Die Larven sterben viel früher, die meisten

schon während der allerersten Häutungen.

Trockenheit und Feuchtigkeit.

Anthrenus fasciatus ist ein typischer Bewohner warmer, trockener Klimate, die sogar

vielfach Wüsten- bzw. Steppencharakter besitzen: Nordafrika (Sahararegion, Ägypten),

Vorderasien (Irak, Palästina), Indien, Südeuropa. Unser Material stammt, wie oben

schon erwähnt, aus Khartum (Sudan). Im Kapitel „Temperatur“ kam der Einfluß der

Wärme auf die Entwicklung von A. fasciatus zur Darstellung. Es zeigte sich, daß A.

fasciatus ein ziemlich stenothermes Tier mit hohem Temperaturoptimum ist. Nicht geringeres

Interesse beansprucht der zweite Klimafaktor, die „Feuchtigkeit“, besonders die

Untersuchung der Frage, oh A. fasciatus, der zweifellos Trockenheit lieht, sich auch in

feuchter Atmosphäre noch normal entwickeln kann, und wie sieh der Einfluß der Feuchtigkeit

auf die Entwicklung von A. fasciatus äußert.

Zur Untersuchung des Feuehtigkeitseinflusses wählten wir die beiden Extreme: sehr

trocken und sehr feucht. Durch die Untersuchung dieser Extreme kann man den Einfluß

der Feuchtigkeit bzw. Trockenheit besonders k la r hervortreten lassen.

Methode: Zur Untersuchung des Feuchtigkeitseinflusses wurden hauptsächlich drei

Versuchsserien angesetzt:

I. Feuchtigkeit = 90 t 100% . , . . 20 Tiere, Temperatur 30°

Trockenheit' = 30 - 40% . . . . 20 30°

II. Feuchtigkeit = 90—100% . . . . 40 30°

Trockenheit = etwa 40% . . . 40 30°

III. Feuchtigkeit = 80 - 90% . . . . 50 ,, ,, 30°

Trockenheit | etwa 40% . . . . 50 30°

Insgesamt 220 Tiere.

Die JÜ-Zahlen bedeuten relative Feuchtigkeit (r. F.).

Alle drei Versuchsserien bestanden aus Einzelversuchen, d. h. jedes Tier wurde für

sich in einem Wägegläschen (von 27 ccm Rauminhalt) auf 36X36 mm Papilionstoff (siehe

S. 11) angesetzt. Die Versuehsgläschen wurden nicht mit einem Glasdeckel, sondern mit,

dichtem, dünnem Nesselstoff (Linon) verschlossen, der der Luftfeuchtigkeit des Thermostaten

ungehindert Zutritt ließ, im übrigen den Versuch gut abschloß und das Eindringen

von Staub und das Auftreten von Schimmel wirksam verhütete.

Die Feuchtigkeit wurde gemessen mit Polymetern bzw. Hygrometern, wobei den

Polymeterinstrumenten nach Möglichkeit der Vorzug gegeben wurde, weil Sie bedeutend

zuverlässiger arbeiten als gewöhnliche Hygrometer. Die Instrumente wurden von Zeit zu

Zeit kontrolliert und eventuell justiert. Die Ablesung erfolgte mehrmals am Tage, wobei

die Glastür des Thermostaten stets geschlossen blieb. Die Hauptablesung erfolgte morgens

um 8 Uhr, nachdem der Thermostat ab 5 Uhr abends des vorhergehenden Tages

dauernd geschlossen geblieben war. Die Regulierung im Thermostaten erfolgte entweder

durch Verdunsten von HzO oder durch Einstellen von Schalen mit CaCL. Auf diese Art

konnte die Feuchtigkeit in gewissen Grenzen einigermaßen konstant gehalten werden.