Ergebnis:

Verdauungszeit in Stunden: 2Vz 5 24

Abnahme in ccm n/10 Na2S203: 0,12 0,30 1,78

Es muß also ein merklicher Stärkeabbau stattgefunden haben, der aber ziemlich

langsam vor sich geht.

Zu dem gleichen Ergebnis kommen wir durch die O p t im um b e s t im m u n g nach

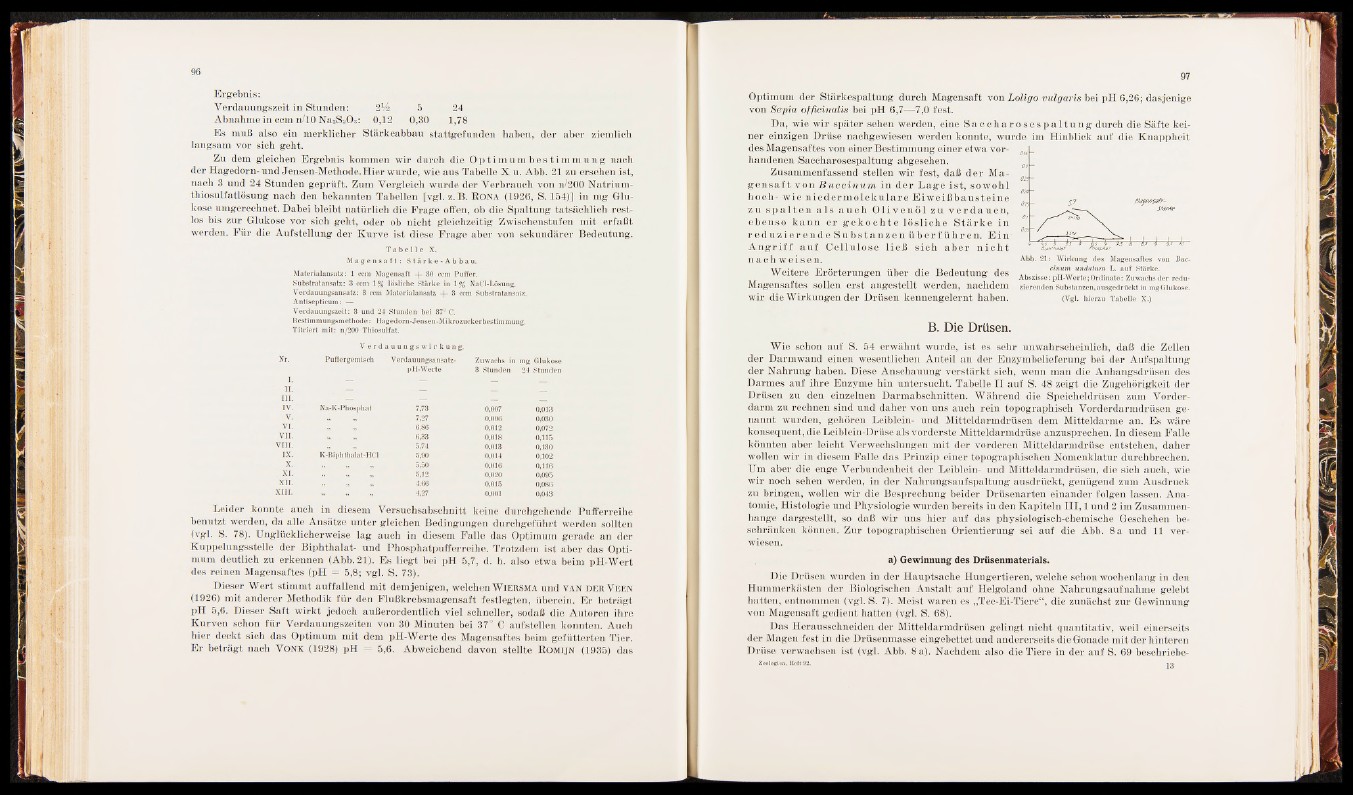

der Hagedorn-und Jensen-Methode. Hier wurde, wie aus Tabelle X u. Abb. 21 zu ersehen ist,

nach 3 und 24 Stunden geprüft. Zum Vergleich wurde der Verbrauch von n/200 Natriumthiosulfatlösung

nach den bekannten Tabellen [vgl. z.B. Bona (1926, S. 154)] in mg Glukose

umgerechnet. Dabei bleibt natürlich die Frage offen, ob die Spaltung tatsächlich restlos

bis zur Glukose vor sich geht, oder ob nicht gleichzeitig Zwischenstufen mit erfaßt

werden. F ü r die Aufstellung der Kurve ist diese Frage aber von sekundärer Bedeutung.

T a b e l l e X.

M a g e n s a f t : S t ä r k e - A b b a u .

Materialansatz: 1 ccm Magensaft 30 ccm Puffer.

Substratansatz: 3 ccm 1% lösliche Stärke in 1% NaCl-Lösung.

Verdauungsansatz: 3 ccm Materialansatz -\- 3 ccm Substratansatz.

Antisepticum tfEtaaggy:

Verdauungszeit: 3 und 24 Stunden bei 37° C.

Bestimmungsmethode: Hagedorn-Jensen-Mikrozuckerbestimmung.

Titriert mit: n/200 Thiosulfat.

Nr.

V e r d t

Puffergemisch

i u u n g s w i r k u n g .

V erdauungsansatz- Zuwachs in mg Glulcos

■ I. ''

II.

-

pH-Werte 3 Stunden 24 Stunde

III. —

IV. Na-K-Phosphat 7,73 0,007 0,013

V. 7,27 0,006 0,030

VI. „ „ 6,86 0,012 0,072

VII. 6,33 0,018 0,115

VIII. 5,74 0,013 0,130

IX. K-Biphthalat-HCl 5,90 0,014 0,102

X. 5,50 0,016 0,116

XI. 5,12 0,020 0,095

XII. 4,66 0,015 0,086

XIII. 4,27 0,001 0,043

Leider konnte auch in diesem Versuchsabschnitt keine durchgehende Pufferreihe

benutzt werden, da alle Ansätze unter gleichen Bedingungen durchgeführt werden sollten

(vgl. S. 78). Unglücklicherweise lag auch in diesem Falle das Optimum gerade an der

Kuppelungsstelle der Biphthalat- und Phosphatpufferreihe. Trotzdem ist aber das Optimum

deutlich zu erkennen (Abb. 21). Es liegt bei pH 5,7, d. h. also etwa beim pH-Wert

des reinen Magensaftes ( p H g 5,8; vgl. S. 73).

Dieser Wert stimmt auffallend mit demjenigen, welchen Wiersma und van der Veen

(1926) mit anderer Methodik für den Flußkrebsmagensaft festlegten, überein. E r beträgt

pH 5,6. Dieser Saft wirkt jedoch außerordentlich viel schneller, sodaß die Autoren ihre

Kurven schon für Verdauungszeiten von 30 Minuten bei 37° C auf stellen konnten. Auch

hier deckt sich das Optimum mit dem pH-Werte des Magensaftes beim gefütterten Tier.

E r beträgt nach Vonk (1928) pH = 5,6. Abweichend davon stellte Romijn (1935) das

Optimum der Stärkespaltung durch Magensaft von Loligo vulgaris bei pH 6,26; dasjenige

von Sepia officinalis bei pH 6,7—7,0 fest.

Da, wie wir später sehen werden, eine S a c c h a r o s e s p a l t u n g durch die Säfte keiner

einzigen Drüse nachgewiesen werden konnte, wurde im Hinblick auf die Knappheit

des Magensaftes von einer Bestimmung einer etwa vorhandenen

Saccharosespaltung abgesehen.

Zusammenfassend stellen wir fest, daß d e r M a ge

ns a f t von B u c c in u m in der Lage is t, sowohl

hoch- wie ni ede rmol e kul a r e Eiwe i ßbaus t e i ne

zu s p a l t e n a l s a u c h O l i v e n ö l zu v e r d a u e n ,

ebenso k a nn er g e k o c h t e lö s lic h e St ä r k e in

r e d u z i e r e n d e S u b s t a n z e n ü b e r f ü h r e n . E i n

An g r i f f auf Cel lulose l ieß s ic h aber n i c h t

n a chwe i s e n .

Weitere Erörterungen über die Bedeutung des

Abb. 21: Wirkung des Magensaftes von Buccinum

undatum L. auf Stärke.

Abszisse: nH-Werte:Ordinate: Zuwachs der redu

Magensaftes sollen erst angestellt werden, nachdem zierenden Substanzen, ausgedrückt in mg Glukose,

wir die Wirkungen der Drüsen kennengelernt haben. (Vgl. hierzu Tabelle x.)

B. Die Drüsen.

Wie schon auf S. 54 erwähnt wurde, ist es sehr unwahrscheinlich, daß die Zellen

der Darmwand einen wesentlichen Anteil an der Enzymbelieferung bei der Aufspaltung

der Nahrung haben. Diese Anschauung verstärkt sich, wenn man die Anhangsdrüsen des

Darmes auf ihre Enzyme hin untersucht. Tabelle I I auf S. 48 zeigt die Zugehörigkeit der

Drüsen zu den einzelnen Darmabschnitten. Während die Speicheldrüsen zum Vorderdarm

zu rechnen sind und daher von uns auch rein topographisch Vorderdarmdrüsen genannt

wurden, gehören Leiblein- und Mitteldarmdrüsen dem Mitteldarme an. Es wäre

konsequent, die Leiblein-Drüse als vorderste Mitteldarmdrüse anzusprechen. In diesem Falle

könnten aber leicht Verwechslungen mit der vorderen Mitteldarmdrüse entstehen, daher

wollen wir in diesem Falle das Prinzip einer topographischen Nomenklatur durchbrechen.

Um aber die enge Verbundenheit der Leiblein- und Mitteldarmdrüsen, die sich auch, wie

wir noch sehen werden, in der Nahrungsaufspaltung ausdrückt, genügend zum Ausdruck

zu bringen, wollen wir die Besprechung beider Drüsenarten einander folgen lassen. Anatomie,

Histologie und Physiologie wurden bereits in den K apiteln I II, 1 und 2 im Zusammenhänge

dargestellt, so daß wir uns hier auf das physiologisch-chemische Geschehen beschränken

können. Zur topographischen Orientierung sei auf die Abb. 8 a und 11 verwiesen.

a) Gewinnung des Drüsenmaterials.

Die Drüsen wurden in der Hauptsache Hungertieren, welche schon wochenlang in den

Hummerkästen der Biologischen Anstalt auf Helgoland ohne Nahrungsaufnahme gelebt

hatten, entnommen (vgl. S. 7). Meist waren es „Tee-Ei-Tiere“, die zunächst zur Gewinnung

von Magensaft gedient hatten (vgl. S. 68).

Das Herausschneiden der Mitteldarmdrüsen gelingt nicht quantitativ, weil einerseits

der Magen fest in die Drüsenmasse eingebettet und andererseits die Gonade mit der hinteren

Drüse verwachsen ist (vgl. Abb. 8 a). Nachdem also die Tiere in der auf S. 69 beschriebe-

Zoologica, Heit 92. ^ g