Alle notwendigen Angaben über die C a t g u t v e r d a u u n g durch Mi t t e l d a rm-

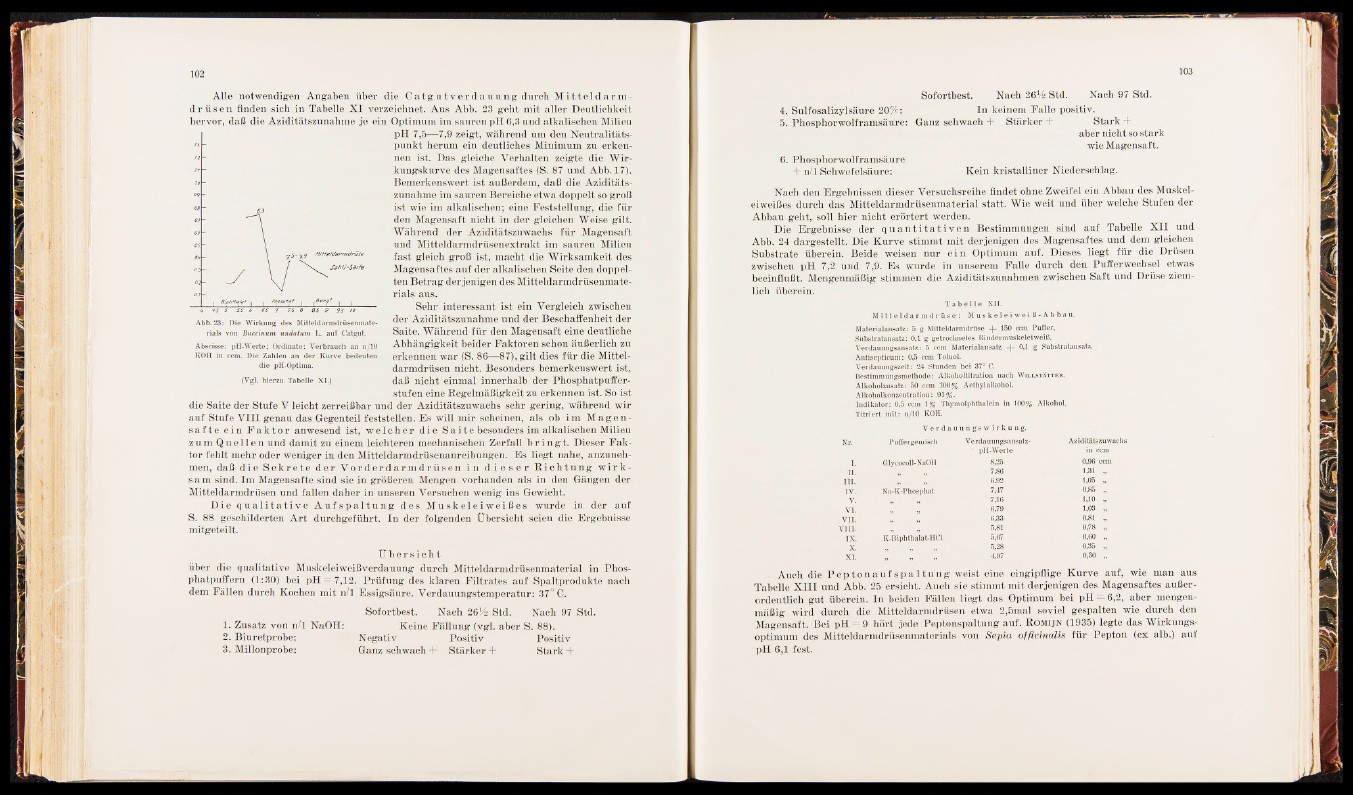

d r ü s e n finden sich in Tabelle X I verzeichnet. Aus Abb. 23 geht mit aller Deutlichkeit

hervor, daß die Aziditätszunahme je ein Optimum im sauren pH 6,3 und alkalischen Milieu

pH 7,5—7,9 zeigt, während um den Neutralitätspunkt

herum ein deutliches Minimum zu erkennen

ist. Das gleiche Verhalten zeigte die Wirkungskurve

des Magensaftes (S. 87 und Abb. 17).

Bemerkenswert ist außerdem, daß die Aziditätszunahme

im sauren Bereiche etwa doppelt so groß

ist wie im alkalischen; eine Feststellung, die für

den Magensaft nicht in der gleichen Weise gilt.

Während der Aziditätszuwachs fü r Magensaft

und Mitteldarmdrüsenextrakt im sauren Milieu

fast gleich groß ist, macht die Wirksamkeit des

Magensaftes auf der alkalischen Seite den doppelten

B etrag derjenigen des Mitteldarmdrüsenmaterials

aus.

Sehr interessant ist ein Vergleich zwischen

der Aziditätszunahme und der Beschaffenheit der

Saite. Während fü r den Magensaft eine deutliche

Abhängigkeit beider Faktoren schon äußerlich zu

erkennen war (S. 86—87), gilt dies für die Mitteldarmdrüsen

nicht. Besonders bemerkenswert ist,

daß nicht einmal innerhalb der Phosphatpufferstufen

eine Regelmäßigkeit zu erkennen ist. So ist

Abb. 23 : Die Wirkung des Mitteldarmdrüsenmaterials

von Buccinum undalum L. auf Catgut.

Abscisse: pH-Werte; Ordinate: Verbrauch an n/10

KOH in ccm. Die Zahlen an der Kurve bedeuten

die pH-Optima.

(Vgl. hierzu Tabelle XI.)

die Saite der Stufe V leicht zerreißbar und der Aziditätszuwachs sehr gering, während wir

auf Stufe V III genau das Gegenteil feststellen. Es will mir scheinen, als ob im Ma g e n s

a f t e e in F a k t o r anwesend ist, w e l c h e r di e S a i t e besonders im alkalischen Milieu

z um Qu e l l e n und damit zu einem leichteren mechanischen Zerfall b r i n g t . Dieser Faktor

fehlt mehr oder weniger in den Mitteldarmdrüsenanreibungen. Es liegt nahe, anzunehmen,

daß d ie S e k r e t e d e r V o r d e r d a rm d r ü s e n i n d i e s e r R i c h t u n g w i r k s

am sind. Im Magensafte sind sie in größeren Mengen vorhanden als in den Gängen der.

Mitteldarmdrüsen und fallen daher in unseren Versuchen wenig ins Gewicht.

D ie q u a l i t a t i v e A u f s p a l t u n g de s Mu s k e l e i w e i ß e s wurde in der auf

S. 88 geschilderten Art durchgeführt. In der folgenden Übersicht seien die Ergebnisse

mitgeteilt.

Ü b e r s i c h t

über die qualitative Muskeleiweißverdauung durch Mitteldarmdrüsenmaterial in Phosphatpuffern

(1:30) bei pH = 7,12. Prüfung des klaren Filtrates auf Spaltprodukte nach

dem Fällen durch Kochen mit n /l Essigsäure. Verdauungstemperatur: 37° C.

Sofortbest. Nach 26% Std. Nach 97 Std.

1. Zusatz von n/l NaOH: Keine Fällung (vgl. aber S. 88).

2. Biuretprobe: Negativ Positiv Positiv

3. Milionprobe: Ganz schwach + Stärker + Stark +

4. Sulfosalizylsäure 20%:

5. Phosphorwolframsäure:

6. Phosphor wolframsäure

+ n /l Schwefelsäure:

Sofortbest. Nach 26% Std. Nach 97 Std.

In keinem Falle positiv.

Ganz schwach + Stärker + Stark +

aber nicht so stark

wie Magensaft.

Kein kristalliner Niederschlag.

Nach den Ergebnissen dieser Versuchsreihe findet ohne Zweifel ein Abbau des Muskeleiweißes

durch das Mitteldarmdrüsenmaterial statt. Wie weit und über welche Stufen der

Abbau geht, soll hier nicht erörtert werden.

Die Ergebnisse der q u a n t i t a t i v e n Bestimmungen sind auf Tabelle X II und

Abb. 24 dargestellt. Die Kurve stimmt mit derjenigen des Magensaftes und dem gleichen

Substrate überein. Beide weisen nur e in Optimum auf. Dieses liegt für die Drüsen

zwischen pH 7,2 und 7,9. Es wurde in unserem Falle durch den Puff er Wechsel etwas

beeinflußt. Mengenmäßig stimmen die Aziditätszunahmen zwischen Saft und Drüse ziemlich

überein.

T a b e l l e XII.

M i t t e l d a r m d r ü s e : M u s k e l e i w e i ß - A b b a u .

Materialansatz: 5 g Mitteldarmdrüse -(- 150 ccm Puffer.

Substratansatz: 0,1 g getrocknetes Rindermuskeleiweiß.

Verdauungsansatz: 5 ccm Materialansatz -(- 0,1 g Substratansatz.

Antisepticum: 0,5 ccm Toluol.

Verdauungszeit: 24 Stunden bei 37° C.

Bestimmungsmethode: Alkoholtitration nach W i l l s t ä t t e r .

Alkoholzusatz: 50 ccm 100% Aethylalkohol.

Alkoholkonzentration: 91%.

Indikator: 0,5 ccm 1% Thymolphthalein in 100% Alkohol.

Titriert mit: n/10 KOH.

Wi r kun g.

I.

II.

III.

IV.

V.

VI.

VII.

VIII.

IX.

X.

XI.

V e r d a i

Puffergemisch

Glycocoll-NaOH

Na-K-Phosphat

K-Biphthalat-HCl

u n g s v

V erdauungsansatz-

pH-Werte

8,25

7,86

6,92

7,47

7,16

6,79

6,33

5,81

5,67

5,28

4,97

Aziditälszuwachs

in ccm

0,96 ccm

1,31 „

1,05 „

0,85 „

1,10 „

1,03 „

0,81 „

0,78 „

0,60 „

0,35 „

0,30 „

Auch die P e p t o n a u f s p a l t u n g weist eine eingipflige Kurve auf, wie man aus

Tabelle XXII und Abb. 25 ersieht. Auch sie stimmt mit derjenigen des Magensaftes außerordentlich

gut überein. In beiden Fällen liegt das Optimum bei pH = 6,2, aber mengenmäßig

wird durch die Mitteldarmdrüsen etwa 2,5mal soviel gespalten wie durch den

Magensaft. Bei pH = 9 hört jede Peptonspaltung auf. R o m i j n (1935) legte das Wirkungsoptimum

des Mitteldarmdrüsenmaterials von Sepia offtcinalis für Pepton (ex alb.) auf

pH 6,1 fest.