nisse nicht ganz richtig dar, daher ist es besser, sich bei J ordan (1913, Fig. 123) an Hand

einer schematischen Zeichnung des pleurembolischen Rüssels eines Prosobranchiers zu

orientieren (Abb. 8 b). An lebenden Tieren kann man die Öffnungen der Drüsen und auch

den Verlauf des Ausflihrganges unter dem Epithel des Pharyngostoms mit bloßem Auge

verfolgen, wenn man ihn einmal p räpariert hat.

T a b e l l e II.

Darmabschnitte von Buccinum undatum L.

Darxnabschnitt

Ausdehnung des Abschnittes Erweiterungen Drüsen

Vorderdarm Pharyngostom—Leiblein-Knoten 2 Vorderdarmdrüsen

(Speicheldrü-

Mitteldarm Leiblein-Knoten—Magenausgang Caecum; Magen 1 Leiblein-Drüse

Enddarm Magenausgang—After 2 Mitteldarmdrii-

sen

Um das Pharyngostom herum sitzen die L i p p e n d r ü s e n , deren Sekret nach Oswald

(1894) die typischen Schleimfarbenreaktionen zeigt und das Auseinanderdrücken

der Rhynchostomlippen beim Heraustreten des Rüssels erleichtert.

Der eigentliche P h a r y n x , der in der dorsalen Hälfte des Rüssels mit dem G a s t e r

o s t o m begi nnt (Abb. 8a), zeichnet sich dem anschließenden Ösophagus gegenüber durch

seine starke muskulöse, mit dem Rhynchodaeum durch Muskeln verbundenen Wandung aus

(Abb. 8b). Durch peristaltische Wellen setzt die Pharynxmuskulatur die Arbeit der

Radula während der Nahrungsaufnahme fort, wobei die Muskeln beider Organe eine außergewöhnliche

Arbeitsleistung zu verrichten haben, die einen erhöhten Stoffwechsel erfordert.

Daher enthalten sie nicht Haemocyanin wie die meisten anderen Muskeln des

Schneckenkörpers, sondern Haemoglobin, und sehen fleischrot wie die Muskeln der Säugetiere

aus [vgl. auch Mendel und Bradley (1905, S. 19)].

Der an den Pharynx anschließende Oe s o p h a g u s reicht nach Dakin (1912), dem

wir uns zunächst anschließen wollen, bis zum Eingang des Magens. Da der Pharynx fest

mit dem Rhynchodaeum verwachsen ist, muß der Oesophagus die Bewegungen des Rüssels

mitmachen. Wie man auf Abb. 8 a deutlich erkennen kann, hat er eine Z-förmige Gestalt. Er

liegt frei in einem Haemoceol und ist daher außen nicht von einem Endothel umkleidet, sondern

nur von einer Schicht von Bindegewebe, auf welche nach innen zu eine Ring- und eine

Längsmuskelschicht folgen. Die Auskleidung des Lumens bildet ein Epithel.

Von den Bewegungen des Rüssels wird nur der vordere Teil des Oesophagus betroffen.

Die Grenze zwischen bewegter und nicht bewegter Zone bildet ein gelber Ring (Leiblein-

Knoten Abb. 8 a u. 11), der sich etwas über die Oberfläche wulstet und daher deutlich zu

erkennen ist. E r liegt unmittelbar vor dem Ganglienring, durch welchen der Oesophagus

hindurchschlüpft. Ich nenne diesen gelben Wulst den L e i b l e i n - K n o t e n . H aller

(1888, S. 88) bezeichnet ihn bei Concholepas peruviana als „bimförmige Erweiterung“ .

Am Leiblein-Knoten endet der Vorderdarm. Das hinter diesem Knoten gelegene Stück des

Oesophagus ist bereits dem Mitteldarm zuzurechnen. Nach dieser Auffassung nimmt also

nur der Vorderdarm an den Exkursionen des Bussels teil und der Mitteldarm bleibt un-

beweglich.

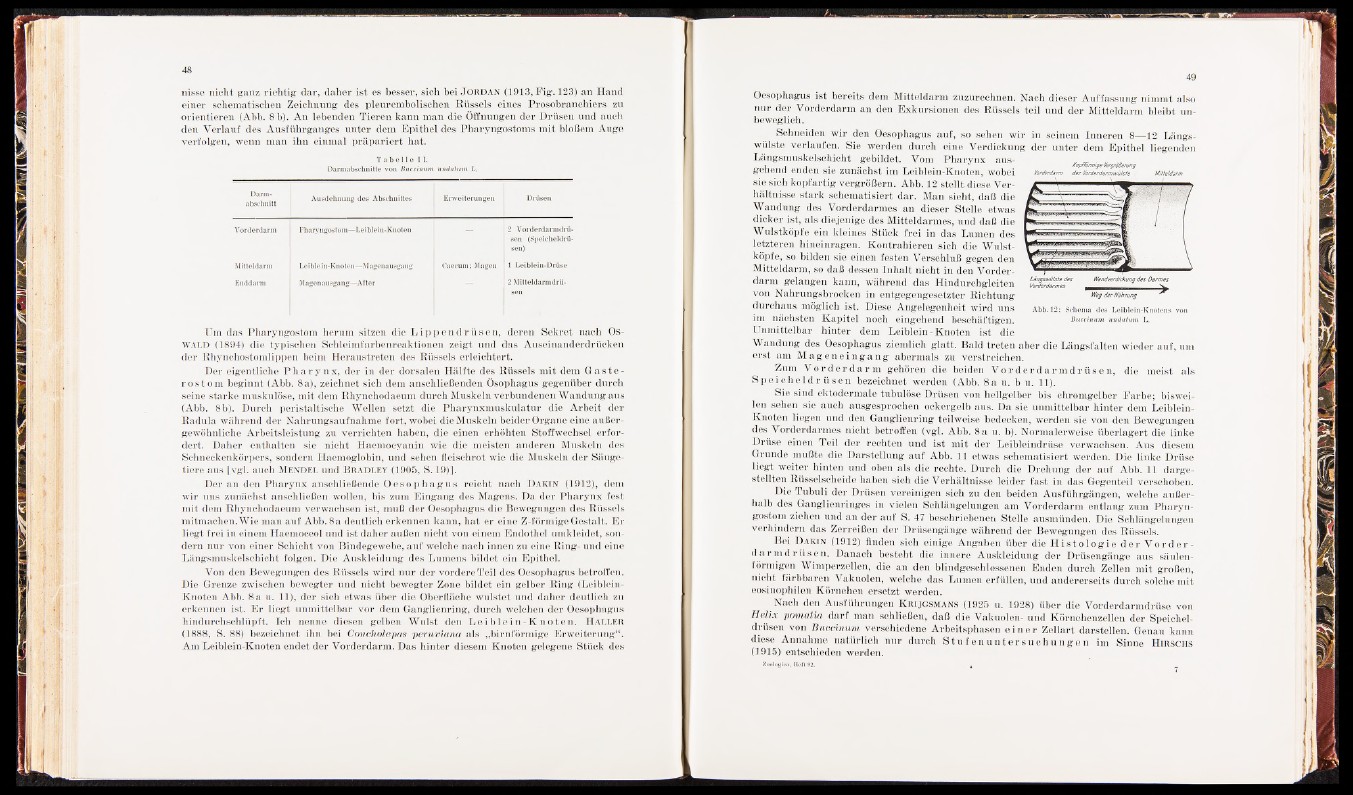

Schneiden wir den Oesophagus auf, so sehen wir in seinem Inneren 8—12 Längswülste

verlaufen. Sie werden durch eine Verdickung der unter dem Epithel liegenden

Längsmuskelschicht gebildet. Vom Pharynx ausgehend

enden sie zunächst im Leiblein-Knoten, wobei

sie sich kopfartig vergrößern. Abb. 12 stellt diese Verhältnisse

stark schematisiert dar. Man sieht, daß die

Wandung des Vorderdarmes an dieser Stelle etwas

dicker ist, als diejenige des Mitteldarmes, und daß die

Wulstköpfe ein kleines Stück frei in das Lumen des

letzteren hineinragen. Kontrahieren sich die Wulstköpfe,

so bilden sie einen festen Verschluß gegen den

Mitteldarm, so daß dessen Inhalt nicht in den Vorderdarm

gelangen kann, während das Hindurchgleiten

Wandverdickung des Darmes

von Nahrungsbrocken in entgegengesetzter Richtung

durchaus möglich ist. Diese Angelegenheit wird uns

Leiblein-Knotens

im nächsten Kapitel noch eingehend beschäftigen.

undatum L.

Unmittelbar hinter dem Leiblein - Knoten ist die

Wandung des Oesophagus ziemlich glatt. Bald treten aber die Längsfalten wieder auf, um

erst am Ma g e n e i n g a n g abermals zu verstreichen.

Zum V o r d e r d a rm gehören die beiden V o r d e r d a rm d r ü s e n , die meist als

S p e i c h e l d r ü s e n bezeichnet werden (Abb. 8 a u. b u. 11).

Sie sind ektodermale tubulöse Drüsen von hellgelber bis chromgelber Farbe; bisweilen

sehen sie auch ausgesprochen ockergelb aus. Da sie unmittelbar hinter dem Leiblein-

Knoten liegen und den Ganglienring teilweise bedecken, werden sie von den Bewegungen

des Vorderdarmes nicht betroffen (vgl. Abb. 8 a u. b). Normalerweise überlagert die linke

Drüse einen Teil der rechten und ist mit der Leibleindrüse verwachsen. Aus diesem

Grunde mußte die Darstellung auf Abb. 11 etwas schematisiert werden. Die linke Drüse

liegt weiter hinten und oben als die rechte. Durch die Drehung der auf Abb. 11 dargestellten

Rüsselscheide haben sich die'Verhältnisse leider fast in das Gegenteil verschoben.

Die Tubuli der Drüsen vereinigen sich zu den beiden Ausführgängen, welche außerhalb

des Ganglienringes in vielen Schlängelungen am Vorderdarm entlang zum Pharyngostom

ziehen und an der auf S. 47 beschriebenen Stelle ausmünden. Die Schlängelungen

verhindern das Zerreißen der Drüsengänge während der Bewegungen des Rüssels.

Bei Dakin (1912) finden sich einige Angaben über die H i s t o l o g i e d e r Vo r d e r -

d a r m d r ii s e n. Danach besteht die innere Auskleidung der Drüsengänge aus säulenförmigen

Wimperzellen, die an den blindgeschlossenen Enden durch Zellen mit großen,

nicht färbbaren Vakuolen, welche das Lumen erfüllen, und andererseits durch solche mit

eosinophilen Körnchen ersetzt werden.

Nach den Ausführungen K rijgsmans (1925 u. 1928) über die Vorderdarmdrüse von

Helix pomatia darf man schließen, daß die Vakuolen- und Körnchenzellen der Speicheldrüsen

von Buccinum verschiedene Arbeitsphasen e i n e r Zellart darstellen. Genau kann

diese Annahme natürlich nur durch S t u f e n u n t e r s u c h u n g e n im Sinne H irschs

(1915) entschieden werden.