H a n s t r ö m (1 9 2 8 ) in seiner „Vergleichenden Anatomie des Nervensystems der wirbellosen Tiere“ geliefert. Er fand bei Pen-

tatoma, daß die Globulizellen zwei deutliche Gruppen mit je einem Stiel bilden und daß diese Stiele mit einer gemeinschaftlichen

großen Glomerulimasse in Verbindung stehen. Die beiden Stiele vereinigen sich nach unten zu einem Pedunculus,

der einen rückläufigen Stiel nach oben sendet und nach unten in eine Gruppe traubenförmiger Glomeruli übergeht. Die

von ihm veröffentlichten Mikrophotographien vermögen aber nur ein unvollkommenes Bild von dem Bau der Pilzkörper

zu geben.

Es sei daher an Hand einiger Abbildungen die äußere Eorm der Pilzkörper kurz beschrieben.

Die Lagebeziehung zum Gesamtgehirn vermag am besten ein Sagittalsehnitt zu veranschaulichen.

Abbildung 33 stellt einen solchen Schnitt durch das Gehirn von Syromastes

dar. Die Globulizellen und die Glomerulimasse nehmen bei dieser Eorm fast den ganzen

dorso-eaudalen Teil des Gehirns ein. Die Globulizellen (Gib) unterscheiden sich von den

benachbarten Ganglienzellen durch die geringe Größe des Zellkerns und dessen starke

Färbbarkeit. Die Glomerulimasse (oGl) hat halbkugelige Gestalt und reicht dorsal unmittelbar

an die Oberfläche des Gehirns. Die beiden vereinigten Stiele (Abb. 33, St) verlaufen als

„Ramus communis descendens“ (BaldüS) von der Glomerulimasse schräg nach vorn und in

medioventraler Richtung fast bis zur Grenze von Proto- und Deuterocerebrum. Hier gehen

sie in einen stark gelappten Wurzelteil über. Ein Wurzelast Zieht von der Verzweigungsstelle

senkrecht nach oben (Abb. 34 c, Rs). Wir bezeichnen diesen Ast mit Baldüs als

Ramns superior. E r ist der „rückläufigen Wurzel“ anderer Antoren gleiehzusetzen. Leider

besteht auch bezüglich der verschiedenen Teile der Pilzkörper noch keine einheitliche Bezeichnungsweise.

Die von Baldus vorgeschlagene lateinische Nomenklatur mag zwar bei

den meisten Insekten angewandt werden, bei den Wanzen stellen sich ihrer Anwendung

indessen große Schwierigkeiten entgegen, welche durch den abweichenden, stark gelappten

Bau des Haüptteils^der Wurzel bedingt sind. Von einem Vergleich der verschiedenen Lappen

mit den einzelnen Rami von Baldus muß zunächst abgesehen werden.

Einzelne Schnitte vermögen nur ein unvollkommenes Bild von der komplizierten Gestalt

der Pilzwurzel der Wanzen zu geben. Wohl sind auf einigen der hier veröffentlichten

Schnittbilder einzelne Teile dieser Wurzel gut getroffen, so in Abbildung 34 c der Ramus:

superior und in Abbildung 35 d und e die stark gelappten unteren Teile, ein Gesamtbild

erhält man dadurch noch lange nicht. Eine bessere Vorstellung könnte ein Plattenmodell

geben, wobei allerdings zu bedenken ist, daß bei einer bildlichen, zweidimensionalen Darstellung

eines solchen Modells viele der Lappen nicht in Erscheinung treten würden. Ich

habe daher von einer solchen Darstellung abgesehen und dafür eine Rekonstruktionsserie

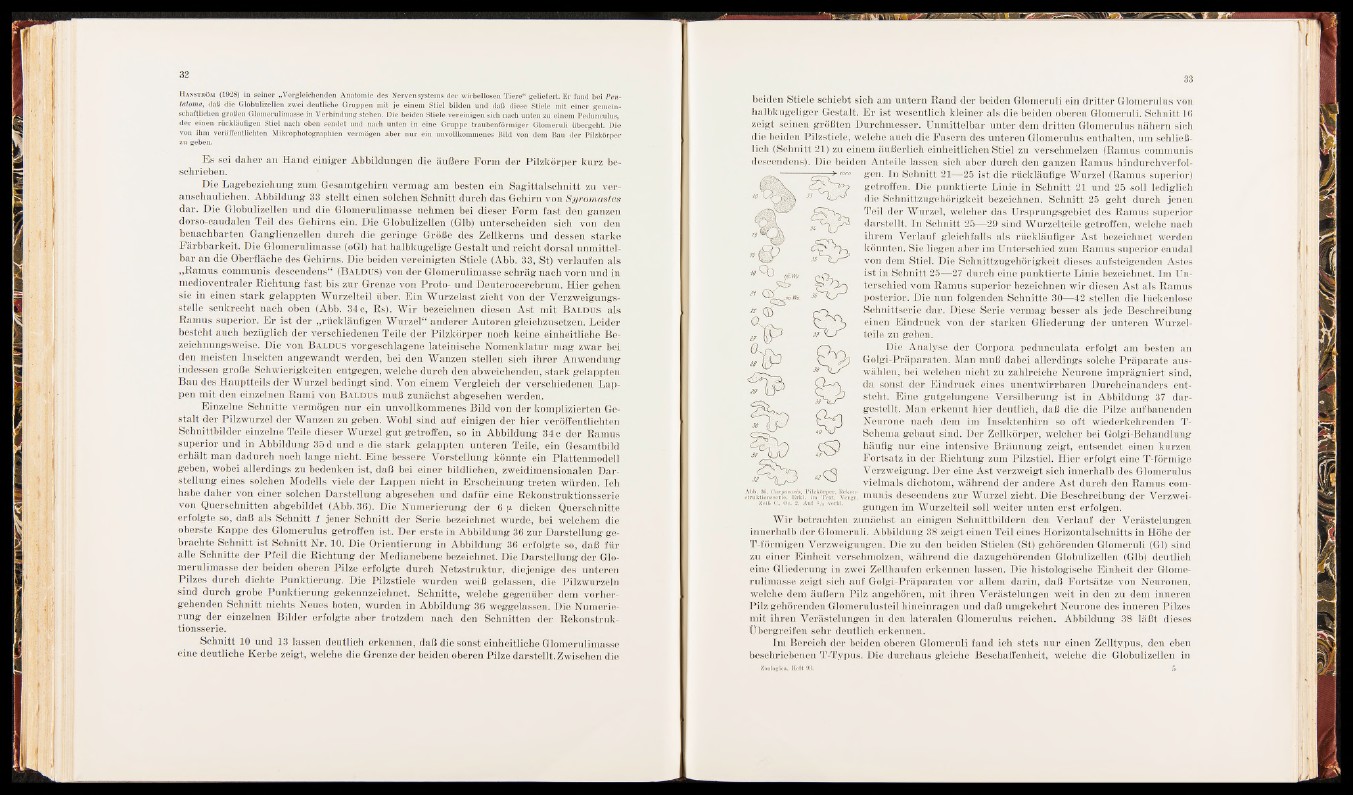

von Querschnitten abgebildet (Abb. 36). Die Numerierung der 6 |* dicken Querschnitte

erfolgte so, daß als Schnitt 1 jener Schnitt der Serie bezeichnet wurde, bei welchem die

oberste Kappe des Glomerulus getroffen ist. Der erste in Abbildung 36 zur Darstellung gebrachte

Schnitt ist Schnitt Nr. 10. Die Orientierung in Abbildung 36 erfolgte so, daß für

alle Schnitte der Pfeil die Richtung der Medianebene bezeichnet. Die D arstellung der Glomerulimasse

der beiden oberen Pilze erfolgte durch Netzstruktur, diejenige des unteren

Pilzes durch dichte Punktierung. Die Pilzstiele wurden weiß gelassen, die Pilzwurzeln

sind durch grobe Punktierung gekennzeichnet. Schnitte, welche gegenüber dem vorhergehenden

Schnitt nichts Neues boten, wurden in Abbildung 36 weggelassen. Die Numerierung

der einzelnen Bilder erfolgte aber trotzdem nach den Schnitten der Rekonstruk-

tionsserie.

Schnitt 10 und 13 lassen deutlich erkennen, daß die sonst einheitliche Glomerulimasse

eine deutliche Kerbe zeigt, welche die Grenze der beiden oberen Pilze darstellt. Zwischen die

beiden Stiele schiebt sich am untern Rand der beiden Glomeruli ein dritter Glomerulus von

halbkugeliger Gestalt. E r ist wesentlich kleiner als die beiden oberen Glomeruli. Schnitt 16

zeigt seinen größten Durchmesser. Unmittelbar unter dem dritten Glomerulus nähern sich

die beiden Pilzstiele, welche auch die Fasern des unteren Glomerulus enthalten, um schließlich

(Schnitt 21) zu einem äußerlich einheitlichen Stiel zu verschmelzen (Ramus communis

descendens). Die beiden Anteile lassen sich aber durch den ganzen Ramus hindurchverfolgen.

In Schnitt 21—25 ist die rückläufige Wurzel (Ramus superior)

getroffen. Die punktierte Linie in Schnitt 21 und 25 «oll lediglich

die Schnittzugehörigkeit bezeichnen. Schnitt 25 geht durch jenen

Teil der Wurzel, welcher das Ursprungsgebiet des Ramus superior

darstellt. In Schnitt 25—29 sind Wurzelteile getroffen, welche nach

ihrem Verlauf gleichfalls als rückläufiger Ast bezeichnet werden

könnten. Sie liegen aber im Unterschied zum Ramus superior caudal

von dem Stiel. Die Schnittzugehörigkeit dieses aufsteigenden Astes

ist in Schnitt 25—27 durch eine punktierte Linie bezeichnet. Im Unterschied

vom Ramus superior bezeichnen wir diesen Ast als Ramus

posterior. Die nun folgenden Schnitte 30—42 stellen die lückenlose

Schnittserie dar. Diese Serie vermag besser als jede Beschreibung

einen Eindruck von der starken Gliederung der unteren Wurzelteile

zu gehen.

Die Analyse der Corpora pedunculata erfolgt am besten an

Golgi-Präparaten. Man muß dabei allerdings solche Präparate auswählen,

bei welchen nicht zu zahlreiche Neurone imprägniert sind,

da sonst der Eindruck eines unentwirrbaren Durcheinanders entsteht.

Eine gutgelungene Versilberung ist in Abbildung 37 dargestellt.

Man erkennt hier deutlich, daß die die Pilze aufbauenden

Neurone nach dem im Insektenhirn so oft wiederkehrenden T-

Schema gebaut sind. Der Zellkörper, welcher bei Golgi-Behandlung

häufig nur eine intensive Bräunung zeigt, entsendet einen kurzen

Fortsatz in der Richtung zum Pilzstiel. Hier erfolgt eine T-förmige

Verzweigung. Der eine Ast verzweigt sich innerhalb des Glomerulus

vielmals dichotom, während der andere Ast durch den Ramus com-

struktionsserie. Erki. im Text, vergr. munis descendens zur Wurzel zieht. Die Beschreibung der Verzwei-

C1 ' *' " iU 6 tr' - gungen im Wurzelteil soll weiter unten erst erfolgen.

Wir betrachten zunächst an einigen Schnittbildern den Verlauf der Verästelungen

innerhalb der Glomeruli. Abbildung 38 zeigt einen Teil eines Horizontalschnitts in Höhe der

T-förmigen Verzweigungen. Die zu den beiden Stielen (St) gehörenden Glomeruli (Gl) sind

zu einer Einheit verschmolzen, während die dazugehörenden Globulizellen (Gib) deutlich

eine Gliederung in zwei Zellhaufen erkennen lassen. Die histologische Einheit der Glomerulimasse

zeigt sich auf Golgi-Präparaten vor allem darin, daß Fortsätze von Neuronen,

welche dem äußern Pilz angehören, mit ihren Verästelungen weit in den zu dem inneren

Pilz gehörenden Glomerulusteil hineinragen und daß umgekehrt Neurone des inneren Pilzes

mit ihren Verästelungen in den lateralen Glomerulus reichen. Abbildung 38 läßt dieses

Übergreifen sehr deutlich erkennen.

Im Bereich der beiden oberen Glomeruli fand ich stets nur einen Zelltypus, den eben

beschriebenen T-Typus. Die durchaus gleiche Beschaffenheit, welche die Globulizellen in

Zoologien. Heft 93. 5