(Abb. 1) ist die Weglänge noch nicht einmal doppelt so lang wie die Anfangsentfernung

zwischen Tier und Beute. Die Spur erscheint fast geradlinig. Andererseits zeigt der Versuch

V (Abb. 2), daß selbst, nachdem die Schnecke die Hälfte des Weges fast geradlinig in

Richtung auf den Köder zurückgelegt hat, ein „Abirren“ noch möglich ist. Gerade diese

Spur spricht sehr dafür, daß sich das Tier in jedem Moment neu auf die chemische Sphäre

einstellen muß.

Anders steht es mit den Z e i t e n f ü r da s A u f t r e t e n d e r 1. E r r e g u n g u n d

de n Abma r s c h . Hier stellen wir ein deutliches Fallen von 35 auf 10 Min. bzw. von 38

auf 11 Min. fest. Das kann nichts anderes bedeuten, als daß die Re i z s chwe l l e n , die

zunächst sehr hoch lagen, weil das Tier durch langes Hungern der Nahrung „entwöhnt“

war, durch die mehrfache Berührung mit derselben und den darauffolgenden Fortbestand

des Hungers, immer weiter sanken. Hier scheint ein sehr interessantes, weit verbreitetes

Phänomen vorzuliegen, welches ich bereits während meiner Untersuchungen an Einsiedlerkrebsen

feststellen konnte. Auch diese Tiere überstehen eine Hungerperiode von einem

Monat mit Leichtigkeit, trotzdem fütterte ich sie während der Versuchszeit alle zwei Tage,

weil sich auf diese Weise die geringsten Schwankungen im Verhalten zeigten [Brock

(1926, S. 454)]. Leider nahmen die viel trägeren und empfindlicheren Wellhornschnecken

nur sehr selten Futter an, so daß ich diese Unregelmäßigkeit nicht durch regelmäßiges

Verabreichen von Nahrung ausgleichen konnte. Aus diesen Gründen möchte ich glauben,

daß die Abmarschzeit von 11 Min. auf einen 21 cm entfernten Köder (Versuch V)

den normalen Verhältnissen im strömungsfreien Beutefelde näherkommt, als die Durchschnittszeit

von 21 Min. auf das etwa 19 cm entfernte Beutestück. Es scheint mir doch

fraglich, ob die Tiere unter natürlichen Bedingungen regelmäßig wochenlange Hungerperioden

durchmachen.

Wrede (1929) konnte an Eupaguriden, die auf Skatol, Cumarin und Moschus dressiert

waren, feststellen, daß die Reizschwellen undressierter Tiere höher lagen, als diejenigen

der dressierten Krebse. Es handelt sich hier offenbar um die gleiche Erscheinung,

denn die Tiere hatten diese künstlichen Duftstoffe zuvor niemals geboten bekommen. Für

Reizschwellenbestimmungen ist diese Tatsache außerordentlich unangenehm.

Weiter können wir aus Tabelle I ersehen, daß die Ge s c hwi n d i g k e i t d e r We l l -

h o r n s c h n e c k e in d e r Z e i t e i n h e i t verhältnismäßig wenig schwankt, solange sie

sich im strömungsfreien Beutefelde bewegt. Sie ist im Versuche I und V fast gleich. Der

Durchschnittsweg von 14 cm/Min. dürfte daher ein ungefähres Bild von der Geschwindigkeit

des erregten Tieres bei der Nahrungssuche geben. Die Gleichförmigkeit in der Bewegung

ist natürlich durch die Art der Lokomotion bedingt, durch welche uns wieder deutlich

die Abhängigkeit des Tiersubjektes von seiner Organisation vor Augen geführt wird.

So konnte ich bei den mit sehr differenzierten Effektoren ausgestatteten Einsiedlerkrebsen

Geschwindigkeitsunterschiede von 18 cm/Min. bis zu 625 cm/Min. im strömungsfreien Beutefelde

feststellen [Brock (1926, S. 500)].

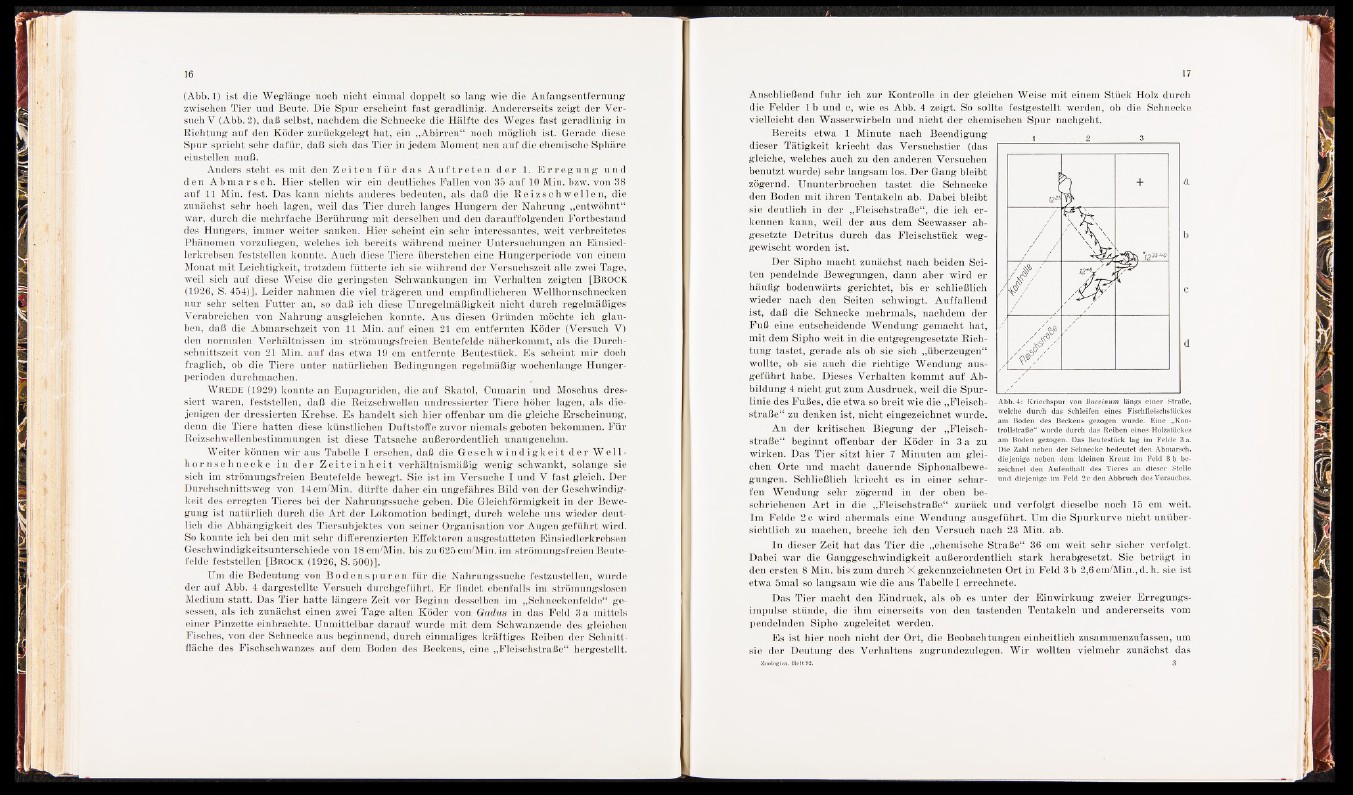

Um die Bedeutung von B o d e n s p u r e n für die Nahrungssuche festzustellen, wurde

der auf Abb. 4 dargestellte Versuch durchgeführt. E r findet ebenfalls im strömungslosen

Medium statt. Das Tier hatte längere Zeit vor Beginn desselben im „Schneckenfelde“ gesessen,

als ich zunächst einen zwei Tage alten Köder von Gadus in das Feld 3 a mittels

einer Pinzette einbrachte. Unmittelbar darauf wurde mit dem Schwanzende des gleichen

Fisches, von der Schnecke aus beginnend, durch einmaliges kräftiges Reiben der Schnittfläche

des Fischschwanzes auf dem Boden des Beckens, eine „Fleischstraße“ hergestellt.

Anschließend fuhr ich zur Kontrolle in der gleichen Weise mit einem Stück Holz durch

die Felder 1 b und c, wie es Abb. 4 zeigt. So sollte festgestellt werden, ob die Schnecke

vielleicht den Wasser wirbeln und nicht der chemischen Spur nachgeht.

i

ß2i

+

Ü \ \ iv \ \

\ K \

i m

m

y7

B B

H a

m m ■

W a k

/

b

Bereits etwa 1 Minute nach Beendigung 1 2 3

dieser Tätigkeit kriecht das Versuchstier (das

gleiche, welches auch zu den anderen Versuchen

benutzt wurde) sehr langsam los. Der Gang bleibt

zögernd. Ununterbrochen tastet die Schnecke

den Boden mit ihren Tentakeln ab. Dabei bleibt

sie deutlich in der „Fleischstraße“, die ich erkennen

kann, weil der aus dem Seewasser abgesetzte

Detritus durch das Fleischstück weggewischt

worden ist.

Der Sipho macht zunächst nach beiden Seiten

pendelnde Bewegungen, dann aber wird er

häufig bodenwärts gerichtet, bis er schließlich

wieder nach den Seiten schwingt. Auffallend

ist, daß die Schnecke mehrmals, nachdem der

Fuß eine entscheidende Wendung gemacht hat,

mit dem Sipho weit in die entgegengesetzte Richtung

tastet, gerade als ob sie sich „überzeugen“

wollte, ob sie auch die richtige Wendung ausgeführt

habe. Dieses Verhalten kommt auf Abbildung

4 nicht gut zum Ausdruck, weil die Spurlinie

des Fußes, die etwa so breit wie die „Fleischstraße“

zu denken ist, nicht eingezeichnet wurde.

An der kritischen Biegung der „Fleischstraße“

beginnt offenbar der Köder in 3 a zu

wirken. Das Tier sitzt hier 7 Minuten am gleichen

Orte und macht dauernde Siphonalbewe-

gungen. Schließlich kriecht es in einer scharfen

Wendung sehr zögernd in der oben beschriebenen

Abb. 4: Kriechspur von Buccinum längs einer Straße,

welche durch das Schleifen eines Fischfleischstückes

am Boden des Beckens gezogen wurde. Eine „Kon-

trollstraße“ wurde durch das Reiben eines Holzstückes

am Boden gezogen. Das Beutestück lag im Felde 3 a.

Die Zahl neben der Schnecke bedeutet den Abmarsch,

diejenige neben dem kleinen Kreuz im Feld 3 b bezeichnet

den Aufenthalt des Tieres an dieser Stelle

und diejenige im Feld 2c den Abbruch des Versuches.

Art in die „Fleischstraße“ zurück und verfolgt dieselbe noch 15 cm weit.

Im Felde 2 c wird abermals eine Wendung ausgeführt. Um die Spurkurve nicht unübersichtlich

zu machen, breche ich den Versuch nach 23 Min. ab.

In dieser Zeit hat das Tier die „chemische Straße“ 36 cm weit sehr sicher verfolgt.

Dabei war die Ganggeschwindigkeit außerordentlich stark herabgesetzt. Sie beträgt in

den ersten 8 Min. bis zum durch X gekennzeichneten Ort in Feld 3 b 2,6 cm/Min., d. h. sie ist

etwa 5mal so langsam wie die aus Tabelle I errechnete.

Das Tier macht den Eindruck, als ob es unter der Einwirkung zweier Erregungsimpulse

stünde, die ihm einerseits von den tastenden Tentakeln und andererseits vom

pendelnden Sipho zugeleitet werden.

Es ist hier noch nicht der Ort, die Beobachtungen einheitlich zusammenzufassen, um

sie der Deutung des Verhaltens zugrundezulegen. Wir wollten vielmehr zunächst das