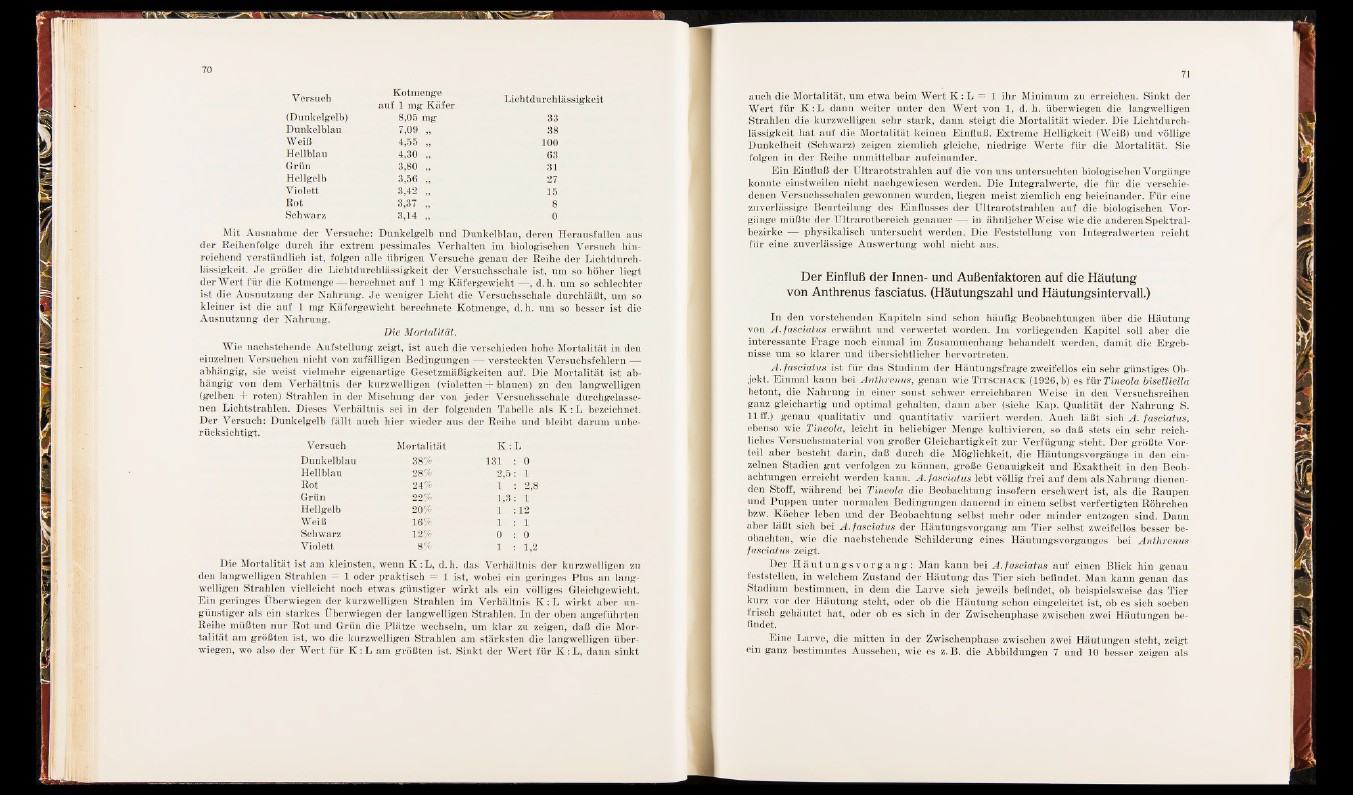

Versuch Kotmenge

auf 1 mg Käfer Lichtdurchl

(Dunkelgelb) 8,05 mg 33

Dunkelblau 7,09 „ 38

Weiß 4,55 „ 100

Hellblau 4,30 „ 63

Grün 3,80 „ 31

Hellgelb 3,56 „ 27

Violett 3,42 „ 15

Rot 3,37 „ 8

Schwarz 3,14 „ 0

Mit Ausnahme der Versuche: Dunkelgelb und Dunkelblau, deren Herausfallen aus

der Reihenfolge durch ihr extrem pessimales Verhalten im biologischen Versuch hinreichend

verständlich ist, folgen alle übrigen Versuche genau der Reihe der Lichtdurchlässigkeit.

J e größer die Lichtdurchlässigkeit der Versuchsschale ist, um so höher liegt

der Wert für die Kotmenge — berechnet auf 1 mg Käfergewicht —, d.h. um so schlechter

ist die Ausnutzung der Nahrung. Je weniger Licht die Versuchsschale durchläßt, um so

kleiner ist die auf 1 mg Käfergewicht berechnete Kotmenge, d.h. um so besser ist die

Ausnutzung der Nahrung.

Die Mortalität.

Wie nachstehende Aufstellung zeigt, ist auch die verschieden hohe Mortalität in den

einzelnen Versuchen nicht von zufälligen Bedingungen — versteckten Versuchsfehlern —

abhängig, sie weist vielmehr eigenartige Gesetzmäßigkeiten auf. Die Mortalität ist abhängig

von dem Verhältnis der kurzwelligen (violetten + blauen) zu den langwelligen

(gelben + roten) Strahlen in der Mischung der von jeder Versuchsschale durchgelassenen

Lichtstrahlen. Dieses Verhältnis sei in der folgenden Tabelle als K : L bezeichnet.

Der Versuch: Dunkelgelb fällt auch hier wieder aus der Reihe und bleibt darum unberücksichtigt.

.

Versuch Mortalität K: L

Dunkelblau 38% 131 : 0

Hellblau 28%' 2,5 : 1

Rot 24% 1 : 2,8

Grün 22%’ 1,3 : 1

Hellgelb 20% 1 : 12

Weiß 16% 1 : 1

Schwarz 12%' 0 : 0

Violett 8%' 1 :: 1,2

Die Mortalität ist am kleinsten, wenn K : L, d. h. das Verhältnis der kurzwelligen zu

den langwelligen Strahlen = 1 oder praktisch = 1 ist, wobei ein geringes Plus an langwelligen

Strahlen vielleicht noch etwas günstiger wirkt als ein völliges Gleichgewicht.

Ein geringes Überwiegen der kurzwelligen Strahlen im Verhältnis K : L wirkt aber ungünstiger

als ein starkes Überwiegen der langwelligen Strahlen. In der oben angeführten

Reihe müßten nur Rot und Grün die Plätze wechseln, um klar zu zeigen, daß die Mortalitä

t am größten ist, wo die kurzwelligen Strahlen am stärksten die langwelligen überwiegen,

wo also der Wert für K :L am größten ist. Sinkt der Wert für K :L, dann sinkt

auch die Mortalität, um etwa beim Wert K : L = 1 ihr Minimum zu erreichen. Sinkt der

Wert für K :L dann weiter unter den Wert von 1, d. h. überwiegen die langwelligen

Strahlen die kurzwelligen sehr stark, dann steigt die Mortalität wieder. Die Lichtdurchlässigkeit

hat auf die Mortalität keinen Einfluß. Extreme Helligkeit (Weiß) und völlige

Dunkelheit (Schwarz) zeigen ziemlich gleiche, niedrige Werte für die Mortalität. Sie

folgen in der Reihe unmittelbar aufeinander.

Ein Einfluß der Ultrarotstrahlen auf die von uns untersuchten biologischen Vorgänge

konnte einstweilen nicht nachgewiesen werden. Die Integralwerte, die für die verschiedenen

Versuchsschalen gewonnen wurden, liegen meist ziemlich eng beieinander. F ü r eine

zuverlässige Beurteilung des Einflusses der Ultrarotstrahlen auf die biologischen Vorgänge

müßte der Ultrarotbereich genauer -H in ähnlicherWeise wie die anderen Spektralbezirke

J§| physikalisch untersucht werden. Die Feststellung von Integralwerten reicht

für eine zuverlässige Auswertung wohl nicht aus.

Der Einfluß der Innen- und Außenfaktoren auf die Häutung

von Anthrenus fasciatus. (Häutungszahl und Häutungsintervall.)

In den vorstehenden Kapiteln sind schon häufig Beobachtungen über die Häutung

von A. fasciatus erwähnt und verwertet worden. Im vorliegenden Kapitel soll aber die

interessante Frage noch einmal im Zusammenhang behandelt werden, damit die Ergebnisse

um. so klarer und übersichtlicher hervortreten.

A . fasciatus ist für das Studium der Häutungsfrage zweifellos ein sehr günstiges Objekt.

Einmal kann bei Anthrenus, genau wie Titschack (1926,¡i) es für Tineola biselliella

betont, die Nahrung in einer sonst schwer erreichbaren Weise in den Versuchsreihen

ganz gleichartig und optimal gehalten, dann aber (siehe Kap. Qualität der Nahrung S.

11 ff.) genau qualitativ und quantitativ v ariiert werden. Auch läßt sieh A. fasciatus,

ebenso wie Tineola, leicht in beliebiger Menge kultivieren, so daß stets ein sehr reichliches

Versuchsmaterial von großer Gleichartigkeit zur Verfügung steht. Der größte Vorteil

aber besteht darin, daß durch die Möglichkeit, die Häutungsvorgänge in den einzelnen

Stadien gut verfolgen zu können, große Genauigkeit und Exaktheit in den Beobachtungen

erreicht werden kann. A. fasciatus lebt völlig frei auf dem als Nahrung dienenden

Stoff, während bei Tineola die Beobachtung insofern erschwert isjjnals die Baupen

und Puppen unter normalen Bedingungen dauernd in einem selbst verfertigten Höhrchen

bzw. Köcher leben und der Beobachtung selbst mehr oder minder entzogen sind. Dann

aber läßt sieh bei A. fasciatus der Häutungsvorgang am Tier selbst zweifellos besser beobachten,

wie die nachstehende Schilderung eines Häutungsvorganges bei Anthrenus

fasciatus zeigt.

Der H ä u t u n g s v o r g a n g : Man kann bei A.fasciatus auf einen Blick hin genau

feststellen, in welchem Zustand der Häutung das Tier sich befindet. Man kann genau das

Stadium bestimmen, in dem die Larve sich jeweils befindet, ob beispielsweise das Tier

kurz vor der Häutung steht, oder ob die Häutung schon eingeleitet ist, ob es sich soeben

frisch gehäutet hat, oder ob es sich in der Zwischenphase zwischen zwei Häutungen befindet.

Eine Larve, die mitten in der Zwischenpbase zwischen zwei Häutungen steht, zeigt

ein ganz bestimmtes Aussehen, wie es z. B. die Abbildungen 7 und 10 besser zeigen als