Zur Kontrolle wurden die Reihen in der gleichen Weise wie die Vollversuche angesetzt,

nur vertra t Aqua dest. den Magensaft. Die mittlere Zunahme betrug ± 0,025, liegt

also innerhalb des Beobachtungsfehlers. Kontrollen mit gekochtem Magensaft konnten aus

Materialmangel nicht durchgeführt werden, sind aber nach den qualitativen Ergebnissen

nicht nötig, ebensowenig wie die Berücksichtigung der Autolysewerte (vgl. S. 86 und Tab. V).

Zusammenfassend stelle ich fest, daß die proteinspaltende

Komponente des Magensaftes, welche Catgut

zu zerlegen imstande ist, je ein Wirkungsoptimum

im sauren und im alkalischen Milieu aufweist.

Ersteres liegt bei 6,2, letzteres bei 7,5. Die Bestimmungen

wurden mehrmals genau durchgeführt. Immer

wieder zeigte sich das Absinken der Kurve um

den Neutralpunkt. Dieses Verhalten ist um so merkwürdiger,

als Shinoda (1928) gerade an jener Stelle

(pH 6,9) ein Optimum beim Flußkrebsmagensaft

findet.

F ü r M u s k e l e i w e i ß wurden ebenfalls zunächst

qualitative, später quantitative Untersuchungen

angestellt.

Die Ergebnisse der q u a l i t a t i v e n Bestimmungen,

die sich methodisch an diejenigen des Kaseinabbaues

anschließen (vgl. S. 83—84), waren in allen

Fällen positiv. — Ich lasse ein Versuchsprotokoll

folgen.

Ansatz: 5 g Muskeleiweiß + 35 ccm Magensaft

werden im Wasserbad auf 37° C erwärmt. Zusatz von

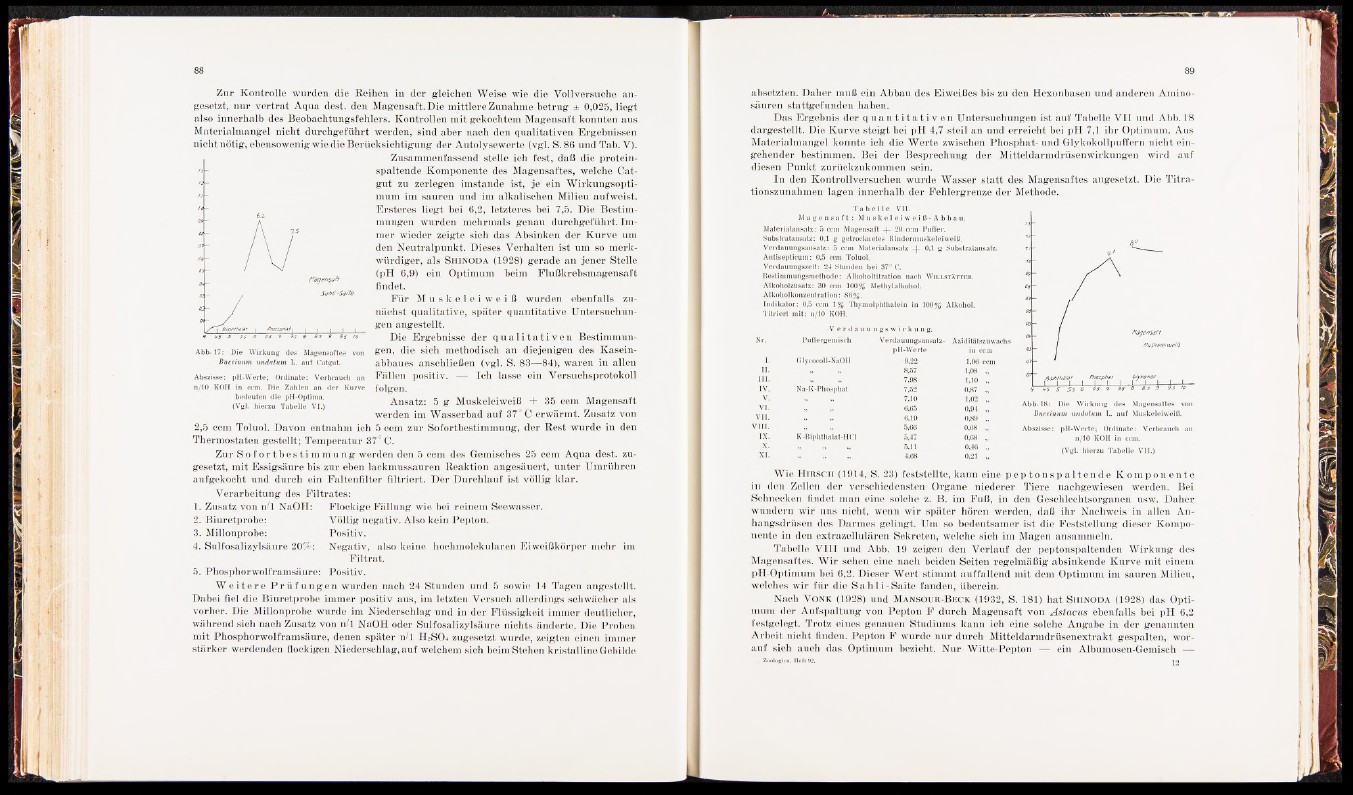

Abb. 17: Die Wirkung des Magensaftes von

Buccinum undatum L. auf Catgut.

Abszisse: pH-Werte; Ordinate: Verbrauch an

n/10 KOH in ccm. Die Zahlen an der Kurve

bedeuten die pH-Optima.

(Vgl. hierzu Tabelle VI.)

2,5 ccm Toluol. Davon entnahm ich 5 ccm zur Sofortbestimmung, der Rest wurde in den

Thermostaten gestellt; Temperatur 37° C.

Zur S o f o r t b e s t im m u n g werden den 5 ccm des Gemisches 25 ccm Aqua dest. zugesetzt,

mit Essigsäure bis zur eben lackmussauren Reaktion angesäuert, unter Umrühren

aufgekocht und durch ein Faltenfilter filtriert. Der Durchlauf ist völlig klar.

Verarbeitung des Filtrates:

1 . Zusatz von n /l NaOH: Flockige Fällung wie bei reinem Seewasser.

Völlig negativ. Also kein Pepton.

Positiv.

Negativ, also keine hochmolekularen Eiweißkörper mehr im

Filtrat.

2. Biuretprobe:

3. Milionprobe:

4. Sulfosalizylsäure 20%:

5. Phosphorwolframsäure: Positiv.

We i t e r e P r ü f u n g e n wurden nach 24 Stunden und 5 sowie 14 Tagen angestellt.

Dabei fiel die Biuretprobe immer positiv aus, im letzten Versuch allerdings schwächer als

vorher. Die Milionprobe wurde im Niederschlag und in der Flüssigkeit immer deutlicher,

während sich nach Zusatz von n/l NaOH oder Sulfosalizylsäure nichts änderte. Die Proben

mit Phosphorwolframsäure, denen später n/l H2SO4 zugesetzt wurde, zeigten einen immer

stärker werdenden flockigen Niederschlag, auf welchem sich beim Stehen kristalline Gebilde

absetzten. Daher muß ein Abbau des Eiweißes bis zu den Hexonbasen und anderen Aminosäuren

stattgefunden haben.

Das Ergebn is der q u a n t i t a t i v e n Untersuchungen ist auf Tabelle VII und Abb. 18

dargestellt. Die Kurve steigt bei pH 4,7 steil an und erreicht bei pH 7,1 ihr Optimum. Aus

Materialmangel konnte ich die Werte zwischen Phosphat- und Glykokollpuffern nicht eingehender

bestimmen. Bei der Besprechung der Mitteldarmdrüsenwirkungen wird auf

diesen Punkt zurückzukommen sein.

In den Kontrollversuchen wurde Wasser statt des Magensaftes angesetzt. Die Titrationszunahmen

lagen innerhalb der Fehlergrenze der Methode.

T a b e l l e VII.

M a g e n s a f t : M u s k e l e i w e i ß - A b b a u .

Materialansatz: 5 ccm Magensaft -f- 20 ccm Puffer.

Substratansatz: 0,1 g getrocknetes Rindermuskeleiweiß.

Verdauungsansatz: 5 ccm Materialansatz -|- 0,1 g Substratansatz.

Antisepticum: 0,5 ccm Toluol.

Verdauungszeit: 24 Stunden bei 37° C.

Bestimmungsmethode: Alkoholtitration nach Wil l stä t t e r.

Alkoholzusatz: 30 ccm 100% Methylalkohol.

Alkoholkonzentration: 86 %.

Indikator: 0,5 ccm 1% Thymolphthalein in 100% Alkohol.

Titriert mit: n/10 KOH.

V e r d a u u n g s w i r k u n g.

Nr. Puffergemisch VerdauungsansatzAziditätszuwi

pH-Werte in ccm

I. Glycocoll-NaOH 9,22 1,06 ccm

II. ,, >, 8,57 1,08 „

III. >, ,, 7,98 1,10 „

IV. Na-K-Phosphat 7,52 0,87 „

V. » » 7,10 1,02 „

VI. 6,65 0,94 „

VII. ,, ,, 6,19 0,89 „

VIII. » >, 5,66 0,68 „

IX. K-Biphthalat-HCl 5,47 0,68 „

X. » » ,» 5,11 0,46 „

XI. „ 4,68 0,21 „

Abb. 18: Die Wirkung des Magensaftes von

Buccinum undatum L. auf Muskeleiweiß.

pH-Werte; Ordinate: V>

n/10 KOH in ccm.

(Vgl. hierzu Tabelle VII.)

Wie Hirsch (1914, S. 23) feststellte, kann eine p e p t o n s p a l t e n d e K omp o n e n t e

in den Zellen der verschiedensten Organe niederer Tiere nachgewiesen werden. Bei

Schnecken findet man eine solche z. B. im Fuß, in den Geschlechtsorganen usw. Daher

wundern wir uns nicht, wenn wir später hören werden, daß ihr Nachweis in allen Anhangsdrüsen

des Darmes gelingt. Um so bedeutsamer ist die Feststellung dieser Komponente

in den extrazellulären Sekreten, welche sich im Magen ansammeln.

Tabelle VIII und Abb. 19 zeigen den Verlauf der peptonspaltenden Wirkung des

Magensaftes. Wir sehen eine nach beiden Seiten regelmäßig absinkende Kurve mit einem

pH-Optimum bei 6,2. Dieser Wert stimmt auffallend mit dem Optimum im sauren Milieu,

welches wir für die Sahl i -Sai t e fanden, überein.

Nach Vonk (1928) und Mansour-Beck (1932, S. 181) ha t Shinoda (1928) das Optimum

der Aufspaltung von Pepton F durch Magensaft von Astacus ebenfalls bei pH 6,2

festgelegt. Trotz eines genauen Studiums kann ich eine solche Angabe in der genannten

Arbeit nicht finden. Pepton F wurde nur durch Mitteldarmdrüsenextrakt gespalten, worauf

sich auch das Optimum bezieht. Nur Witte-Pepton — ein Albumosen-Gemisch —