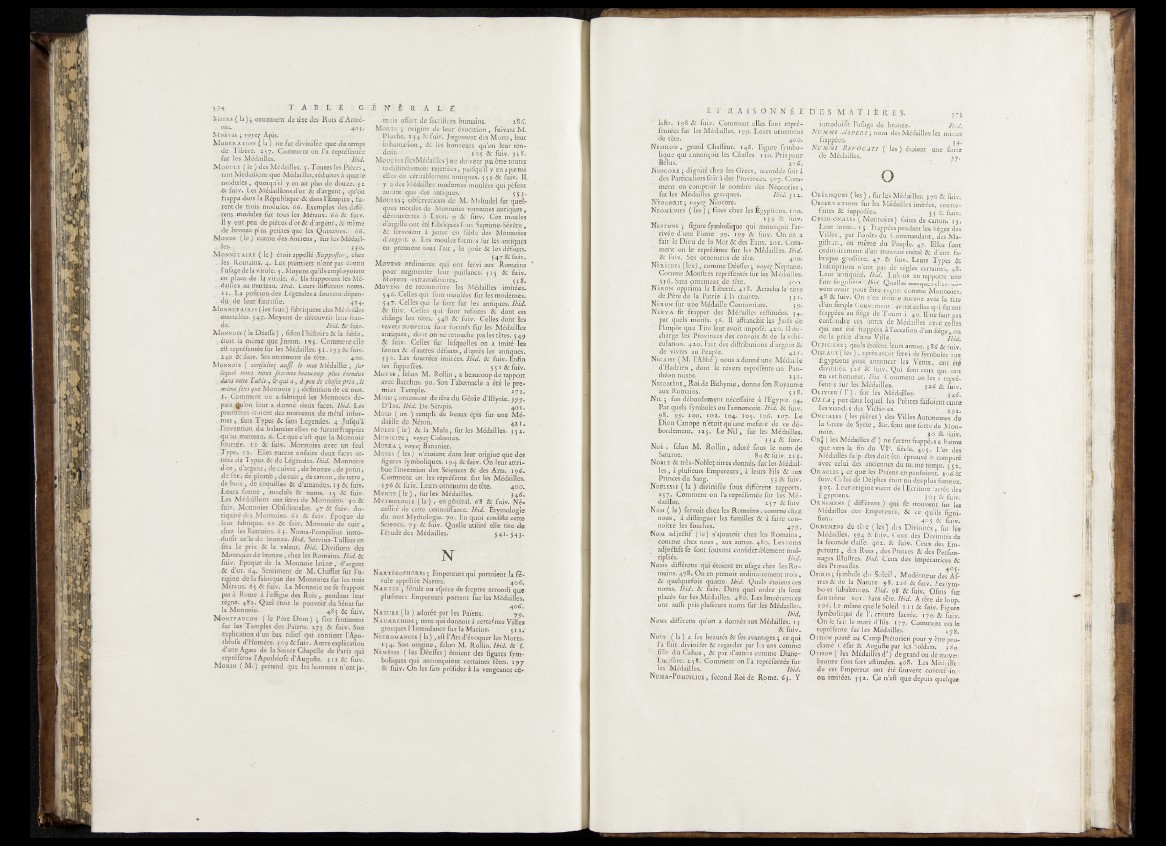

574 T A B L E . : G à N Ê R A L E

Mitrjî{ la).; ornement de tête des Rois d’Arménie.

4o3.

M ne v is j Apis.

M odération ( la ) ne fut divinifée que du temps

de Tibère. 257. Comment on l’a repréfentee

fur les Médailles. Ibid.

M odule .( le ) des Médailles. 5, Toutes les Pièces,

ïant Médaillons que Médailles, réduites à quatre

modules , quoiqu’il y en ait plus de douze. 3 2

& fuiv. Les Médaillons dor & d’argent, qu’on

frappa dans la République 3c dans l’Empire, furent

de trois modules. 6 6 . Exemples des différons

modules fur tous les Métaux. 6 6 8c fuiv.

Il y eut peu de pièces d’or& d’argent, 3c même

de bronze plus petites que les Quinaires. ' 6 6 .

M onde ( Je ) connu des Anciens , fur les Médaill

e s . , . , . ,330.

M onnétairf. ( le) étoitappellé S u p p o j ïo r , chez

_ les Romains. 4. Les premiers, n’ont pas connu

: l’ufage de la virole. 5. Moyens qu’ils employoient

. en place, de la virole. 6 , Ils frappoient les Mé-

- dailles au marteau. Ib id . Leurs différens noms,

i l., La pofition des Légendes a fouvent dépendu

| de leur- fantaifie. 414.

M o n n é ta ir e s (les faux) fabriquent des Médailles

martelées. 54p. Moyens de découvrir leur fraude.

. . . 1 I b id . 3c fuiv.

M onnoie ( la Déefle ) , félon l’hiftoire 3c la fable,

. étoir la même que Junon. 193. Comment elle

eft repréfentée fur les Médailles. 31.193 & fuiv.

Z40 & fuiv. Ses ornemens de tête. 400.

M onnoie ( confuite.1 a u jji le m ot Médaille , fur

leq u e l n o u s n o u s fornm es beaucoup p lu s éten d u s

da n s cette T a b le , 6* qu i a , à p eu d e chofes p r è s , le

même f e n s que Monnoie ) ; définition de ce mot.

J. Comment on ^fabriqué les Monnaies de-

puis _g.u’on leur a donné deux faces. Ib id . Lés

premières étoient.des morceaux de métal informes

fans Types & fans Légendes. 4 Jufqua

l’invention .du balancier elles ne furent frappées

qu’au marteau. 6 . Ce que c eft que la Monnoie

fourrée. 11 & fuiv. Monnoies avec un feul

Type. 12. Elles eurenc enfuite deux faces ornées

de Types, & de Légendes. Ib id . Monnoies

d or, d argent, de' cuivre , de bronze , de potin,

de fer, de plomb, de cuir , de carton 4 de terre,

de -bois , de coquilles & d’amandes. 13 & fuiv.

Leurs forme , module & noms. 15 & fuiv.

Les Médaillons ont fervi de Monnoies. 30 &

fuiv. Monnoies Qbûdionaies. 47 & fuiv. Antiquité

dés Monnoies. 6 1 & fuiv. Époque de

leur fabrique. 6 1 & fuiv. Monnoie de cuir ,

chez les Romains. 63. Numa-Pompilius introduit

«: celle de bronze. Ib id . Servius-Tullius en

fixa le prix 8c la valeur. Ib id . Divi fions des

Monnoies de bronze, chez les Romains. Ib id . 3c

fuiv. Époque de la Monnoie latine, d’argent

& d’or. 64. Sentiment de M. Chifflet fur l’origine

de la fabrique des Monnoies fur les trois

Métaux. 6$ &c fuiv. La Monnoie ne fe frappoit

pas a Rome à l’effigie des Rois , pendant leur

régné. 482. Quel étoit le pouvoir du Sénat fur

la Monnoie. 485 & fuiv.

M ontfaucon ( le Père Dom) ; fon fendment

fur les Temples des Païens. 2.75 3c fuiv. Son

explication d’un bas relief qui confient l’Apo-

theofe d’Homère. 309 & fuiv. Autre explication

d’une Agate de la Sainte Chapelle de Paris qui

repréfente l’Apothéofe d’Augufte. 3 12 & fuiv.

M o r in ( M.) prétend que les hommes n’ontjamais

offert de facrificés humains. 28 6.

M orts ■ origine de leur évocation, fuivantM.

Pluche. 154 & fuiv. Jugement des Morts, leur

inhumation a & les honneurs qu’on leur renvoie.

V , 205 & fuiv. 318.

M oulées (lesMédailles1) ne doivent pas être toutes

indiftinctemenc rejettées, puifqu’il y en a parmi

elles.de véritablement antiques. 552 & fuiv. Il

y a des Médailles modernes moulées qui pèfenc

autant que des antiques. 553*

M o u l es ; obfervatiorts de M. Mahudel fur quelques

moules de Monnoies romaines antiques,

découvértes à Lyon.' 9 & fuiv; Ces moules

d’argille ont été fabriqués fous Septime-Sévère „

& lervoient à jetter en fable des Monnoies

d’argent. 9. Les moules formés fur les antiques

en prennent tout-l’air le goût & les défauts.

• • ' 547 & fuiv.

M oyens ordinaires qui ont fervi aux Romains *

pour augmenter leur puillance. 515 3c fuiv.

Moyens extraordinaires. 5 18.

M oyens de reconnoître les Médailles imitées.

546. Celles qui font moulées fur les modernes.

547. Celles qui le font fur les antiques. I b id .

3c fuiv. Celles qui font refaites 3c dont on

change les têtes. 548 & fuiv. Celles dont les

revers nouveaux font formés fur les Médailles

antiques, dont on ne retouche pas les têtes. 549

&c fuiv. Celles fur lefquelles on a imité les

fentes 3c d’autres défauts, d’après les antiques.

550. Les fourrées imitées. Ib id . 3c fuiv. Enfin

les fuppofées. 551 & fuiv.

M oyse , félon M . Rollin, a beaucoup de rapport

avec Bacchus. 90. Son Tabernacle a été le pre-

. mier Temple. 272.

M uid ; ornement de tête du Génie d’Illyrie. 399.

D’Ilis. Ib id . De Sérapis. 401.

M uid ( un ) rempli de beaux épis fur une Médaille

de Néron. 421«

M ulet (le) 3c la Mule, fur les Médailles. 352.

Mu ni c i pe ; voyer Co lo nie s.

Musé a ; voye^ Bananier.

M uses ( les) n’étoient dans leur origine que des

figures fymboliques. 194. &fuiv. On leur attribue

l’invention des Sciences 8c des Arts. 196.

Gomment on les repréfente fur le's Médailles.

19 6 3c fuiv. Leurs ornemens de tête. 40p.

M yr t e ( le) , furies Médailles. 34<S’*

M y tho lo gie ( la ) , en général. <>8 & fuiv. Né-

celfiré de cette connoilïànce. Ib id . Étymologie

du mot Mythologie. 70. En quoi confifte cette

Science. 73. & fuiv. Quelle utilité elle tire de

l’étude des Médailles. 541.343.

N

N arteco pho res ; Empereurs qui porcoient la férule

appellée Narte'x. - 406'.

N a r te x ; férule ou efpèce de feeptre arrondi que

plufieurs Empereurs portent lur les Médailles.

-4©êv

N a tur e ( la ) adorée par les Païens. ^ 79.

N au ar ch id e ; titre qui donnoit à certafnés Villes

grecques l’Intendance fur la Marine. 511;

N é cromancie ( la ) , eft l’Art d’évoquer les'Morts.

154. Son origine, félon M. Rollin. Ib id . 8c f.

N éméses ( les Déelfes ) étoient des figures fymboliques

qui annonçoient certaines fêtes. 197

3c fuiv. On les fais préfider à la vengeance ce-

ET R A I S O N N É E

lefte. 198 & fuiv. Comment elles font repré-

fentées fur les Médailles. 199. Leurs ornemens

dé tête. 400.

N emrod , grand Chafteur. 146. Figure fymbo-

lique qui annonçoit les ChalTes- 120. Pris pour

Bélus. 27 6.

N eocore ; dignité chez les Grecs, accordée foie à

des Particuliers foit à des Provinces. 507. Comment

on comptoir le nombre des -Néocories ,

fur les Médailles grecques. Ib id . 512.

NÉocorie ; voye^ Néocore.

N eoménies. (les) ; fêtes chez les Égyptiens. 100. ■ H & fuiv.

N eptune ; figure fymbolique qui annonçoit l’arrivée

d’une Flotte. 99. 199 & fuiv. On en a

fait le Dieu de la Mer & des Eaux. 201. Comment

on le repréfente fur les Médailles. Ib id .

3c fuiv. Ses ornemens de tête. 400.

N éréides (les), comme Déelfes; voye^ Neptune.

Comme Monftres repréfentés fur les Médailles.

3 5 6. Sans ornement de tête. 400.

N éron opprima la Liberté. 418. Arracha le titre

de Père de la Patrie à la crainte. 531.

N éron fur une Médaille Contôrniate. 39.

Nerva fit frapper des Médailles reftituées. 54.

par quels motifs. 5 6 . Il affranchit les Juifs de

l’Impôt que Tite leur avoit impofé. 420. il décharge

les Provinces des convois & de la vchi-

•' culanon. 420. Fait des diftributions d’argent &

de vivres au Peuple. 421.

N icaise (M . l’Abbe) nous a donné une Médaille

d’Hadrien , dont le revers repréfente un Panthéon

mixte. ' ' 231.

N icoméde , Roi de Bithynie, donne fon Royaume

aux Romains. 518.

Nil ; fon débordement néceflaire à l’Egypte. 94.

Par quels fymboles on l’annoncoit. Ib id . 3c fuiv.

9^. 99, 100. 102. 104. 105. 106 . 107. Le

Dieu Canope n’étoit qu’une mefure de ce débordement.

125. Le N il, fur les Médailles.

3 3 4 3c fuiv.

Noé , félon M. Rollin, adoré fous le nom de

Saturne. 8 9 & fuiy. 213.

N oble 3c très-Noble; titres donnés, fur les Médailles

, à plufieurs Empereurs, à leurs Fils 3c aux

Princes du Sang. 5 3 & fuiv.

N oblesse ( la ) divinifée fous différens rapports.

257. Comment on l’a repréfentée fur les Médailles.

257 & fuiv

N om ( le ) fervoit chez les Romains, comme chez

nous, à diftinguer les familles & à faire con-

noître les fouches. 479.

Nom adjeéfcif (le) s’ajoutoit chez les Romains,

comme chez nous , aux autres. 480. Les noms

k adjeétifs fe font fouvent confidérablement multipliés.

... Ibid.

N oms différens qui étoient en ufage chez les Romains.

478. On en prenoit ordinairement trois,

& quelquefois quatre. Ib id . Quels étoiens ces

noms. Ib id . 3c fuiv/ Dans quel ordre ils font

placés fur les Médailles. 480. Les Impératrices

ont auflî pris plufieurs noms fur les Médailles,

f \ Ibid.

N oms différens qu’on a donnés aux Médailles. 15

8c fuiv.

Nuit ( la ) a fes beautés 3c fes avantages ; ce qui

l’a fait divinifer & regarder par les uns comme

fille du Cahos , & par d’aut res comme Diane-

Lucifere. 258. Comment on l’a repréfeùtée fur

les Médailles. Ib id .

Numa-Pompilivs , fécond Roi de Rome. 63. Y

D E S M A T I È R E S. 57S

introduifit l’ufage du bronze. Ib id .

N u m m i s i s p é r i ; nom des Médailles les mieux

frappées. 54.

N u m m i R e v o c a t i ( les) étoient une forte

de Médailles.

O bélisques ( les ) , fur les Médailles. 370 & fuiv.

O bserv a t ion s fur les Médailles imitées, contrefaites

& fuppofées. . 5 5 3c fuiv.

O bsidionales ( Monnoies) faites de carton. 13.

Leur forme. 13. Frappées pendant les fiègex'des

Villes, par l’ordre du Commandant, des Ma-

giftrats, ou même du Peuple. 47. Elles font

ordinairement d’un mauvais métal & d’une fabrique

groffière. 47 & fuiv. Leurs Types 3c

lnfcripuons n’ont pas de règles certaines. 48.

Leur antiquité. Ib id . Lukius en rapporte une

fort finguliere. Ib id . Quelles marques elles doivent

avoir pour erre reçues comme Monnoies.

48 3c fuiv. On n’en trouve aucune avéc la tête

d’un fimple Gouverneur, avimr celles qui furent

frappées au fiege de Tourn .i. 49. Il ne faut pas

confondre ces lottes de Médailles avec celles

qui ont ete frappées, à loccafion d’un liège., ou

de la prile d’une Ville. . ., ,, Ib id t

O fficiers ; quels étoient leurs armes. 3 SS & fuiy.

O iseaux ( les ),, après avoir fervi de fymboles aux

Egyptiens pour annoncer les Vents, ont été

divinifes. 326 3c fuiv., Qui font ceux qui ont

eu cet honueur. Ib id Comment on les a repré-

fentes fur les Médailles. 326 3c fuiv.

O l iv ie r ( 1’ ) , fur les Médailles. \

O l l a ; pot dans lequel les Prêtres fàifoient cuire

les viandes des Vidimes. 292.

O nciales ( les pièces ) des Villes Autonomes de

la Grèce de Syrie, &c. font une forte de Mon-

noie- ; 30 & fuiv.

OrJ ( les Médailles d’ ) ne furent frappées a Rome

que vers la fin du VIe. fiècle. 495. L’or des

Médaillés fu’"p des doit être éprouvé 6c comparé

avec celui des anciennes du meme temps. 352.

O r a c les ; ce que les Païens en penfôienc. 2963c

fuiv.. Celui de Delphes étoit un des plus fameux.

3 05. Leur origine vient de l'Ecriture facrée des'

Égyptiens. ^ 305 & fuiv.

O rnemens ( differens ) qui fe trouvent fur les

Médailles des Empereurs, & ce quils figni-

fient- 4:: J & Æiv.

O rnemens de tête ( les ) des Divinités , for les

Médaillés. 354 & fuiv. C eux des Divinités de

la fécondé clalfe. 402. & fuiv. Ceux des Empereurs

, des Rois , des Princes & des Perfon-

11 âges Illuftres. Ibid. Ceux des Impératrices 3c

des Princelfes. 405.

O siris ; fymbole du Soleil , Modérateur des Af-

tres 3c de la Nature 98. 216 3c fuiv. Ses /ym-

bo es fubalcernes. Ibid. 98 & fuiv. Ofiris fur

fon trône 101. Sans tête. Ib id . A tête de loup.

106 . Le même que le Soleil 111 & fifiv. Figure

fymbolique de l’écriture facrée. 170 8c foiv.

On le fair le mari d’ïfis. 177. Comment on le

repréfente fur les Médailles. 17 8.

O thon porté au Camp Prétorien pour y être proclamé

Céfar & Augufte par les Soldats. 389.

O thon ( les Médailles d’ ) degrand ou de moyen

bronze font fore eftimées. 408. Les Médsille ;

de cet Empereur ont été fouvent contrefaites

ou imitées. 5 52. Ce n’eft que depuis quelque

I