Nous avons déjà dit que.cet angle est fortement introversé. La torsion du condyle en dedans et en bas est

portée à son maximum, aussi bien que son refoulement en arrière, qui coïncide avec une pbliquité considérable

du bord postérieur de la branche montante, ^ ’échancrure sigmoïde est très-allongée et l’apophyse

coronoïde, éloignée du condyle, est relativement très-courte.

Le bord alvéolaire qui commence à se résorber en quelques points, porte une seule dent, la deuxième

grosse molaire, un peu inclinée en avant en raison de la chute prématurée de la première dent de môme:

nom, et profondément cariée dans la moitié antérieure et interne.

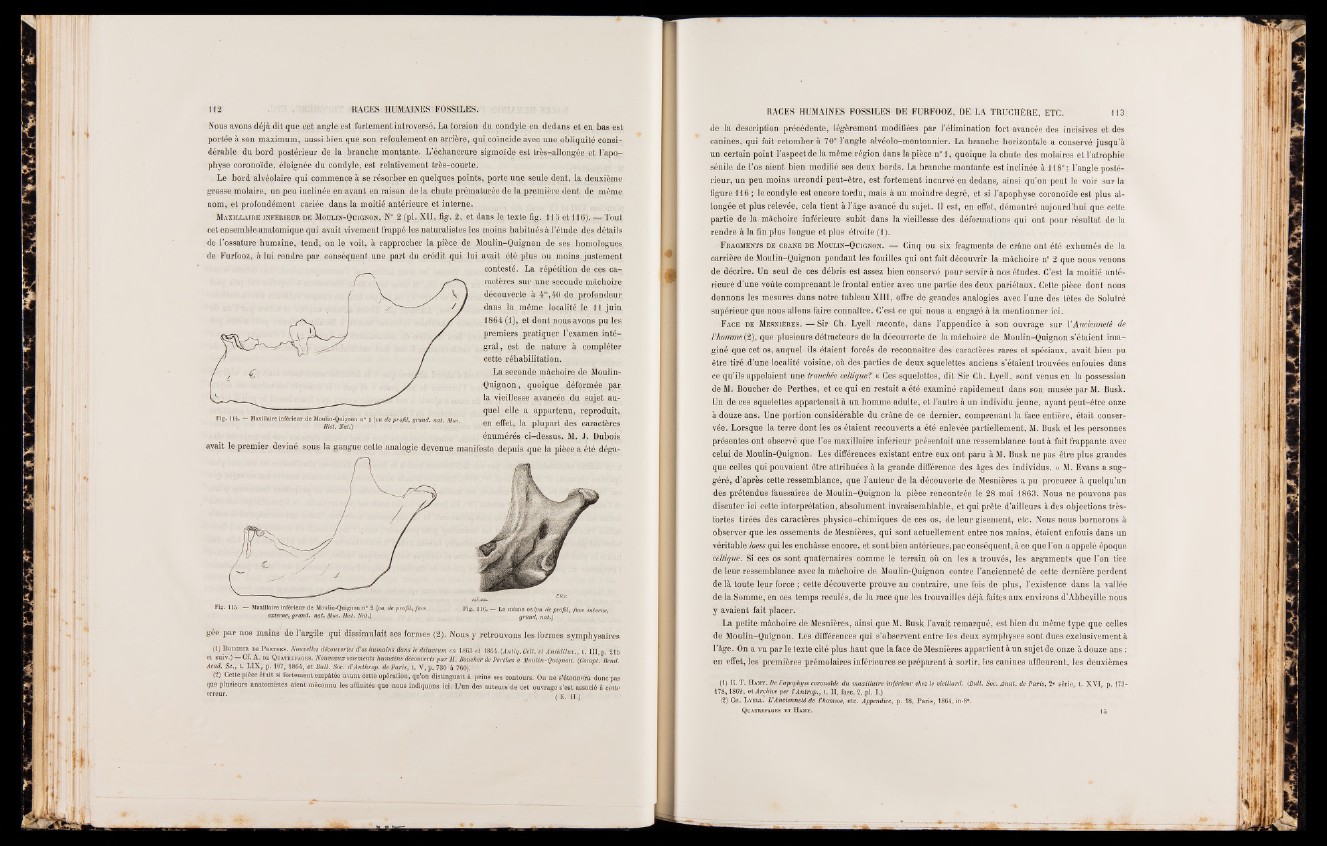

Maxillaire inférieur de Moulin-Q uignon, N° 2 (pl. XII, fig. 2, et dans le texte fig. H 5 et 1 16). rr-Tout

cet ensemble anatomique qui avait vivement frappé les naturalistes les moins habitués à l’étude des détails

de l’ossature humaine, tend, on le voit, à rapprocher la pièce de Moulin-Quignon de ses homologues,

de Furfooz, à lui rendre par conséquent une part du crédit qui lui avait été plus ou moins justement

contesté. La répétition de ces caractères

sur une seconde mâchoire

découverte à 4m,40 de profondeur

dans la même localité le 11 juin

1864 (.1), et dont nous avons pu les

premiers pratiquer l’examen intégral,

est de nature à compléter

cette réhabilitation.

La seconde mâchoire de Moulin-

Quignon , quoique déformée par,

la vieillesse avancée,,du sujet auquel

elle a appartenu, reproduit,

en effet, la plupart des caractères

énumérés ci-dessus. M. J. Dubois

114. — Maxillaire inférieur de Moulin-Quignön n"l'(»udé profil, grand, nat. Mus.

Hist. Nat.)

avait le premier deviné sous la gangue cette analogie devenue manifeste depuis que la pièce a été dégaFig.

Fig. 115. •— Maxillaire inférieur de Moulin-Quignon n° 2 (vu de profil, face

. externe, grand, nat. Mus. Hist. Nat.).

- Le môme os (vu de profil, face intern<

, _ grand, nat.)

gée par nos mains de l’argile qui dissimulait ses formes (2). Nous y retrouvons les formes symphysaires

(1) Boucher dePerthes. Nouvelles découvertes Vos humains dans le diluvium en 1863 et 1864. (Anliq.Celt.et Anlèdiluv., t. III, p. 215

et suiv.) — Cf. A. de Quatrefages. Nouveaux-ossements humains découverts par M. Boucher de Perthes à Moulin-Quignon. (Cùmpl. Rend.

Acad. Sc., t. L1X, p. 107, 1864, et Bull. Soc. d’Anthrop. de Paris, t. V, p. 730 à 760).

(2) Cette pièce était si fortement empâtée avant cette opération, qu’on distinguait à peine ses contours. On ne s’étonnera donc pas

que plusieurs anatomistes aient méconnu les affinités que nous indiquons ici; L’un des auteurs de cet ouvrage s’est associé à cette

er«ur. . ; - .. V ! , , (E. H.)

de la descriptioo précédente, légèrement modifiées par l’élimination fort avancée des incisives et des

canines, qui fait retomber à 70° l’angle alvéolo-mentonnier. La branche horizontale a conservé jusqu’à

un certain point l’aspect de la même région dans la pièce n° 1, quoique la chute des molaires et l’atrophie

sénile de l’os aient bien modifié ses deux bords. La branche montante est inclinée à 118°: l’angle postérieur,

un peu moins arrondi peut-être, est fortement incurvé en dedans, ainsi qu’on peut le voir sur la

figure 116 ; le condyle est encore tordu, mais à un moindre degré, et si l’apophyse coronoïde est plus allongée

et plus relevée, cela tient à l’âge avancé du sujet. Il est, en effet, démontré aujourd’hui que cette

partie de la mâchoire inférieure subit dans la vieillesse des déformations qui ont pour résultat de la

rendre à la fin plus longue et plus étroite (1).

F ragments de crâne de Moulin-Q uignon. — Cinq ou six fragments de crâne ont été exhumés de la

carrière de Moulin-Quignon pendant les fouilles qui ont fait découvrir la mâchoire n° 2 que nous venons

de décrire. Un seul de ces débris est assez bien conservé pour servir à nos études. C’est la moitié antérieure

d’une voûte comprenant le frontal entier avec une partie des deux pariétaux. Cette pièce dont nous

donnons les mesures dans notre tableau XIII, offre de grandes analogies avec l’une des têtes de Solutré

supérieur que nous allons faire connaître. C’est ce qui nous a engagé à la mentionner ici.

Fa ce de Mesnières. — Sir Ch. Lyell raconte, dans l’appendice à son ouvrage sur Y Ancienneté de

1 homme {2), que plusieurs détracteurs de la découverte de la mâchoire de Moulin-Quignon s’étaient imaginé

que cet os, auquel ils étaient forcés de reconnaître des caractères rares et spéciaux, avait bien pu

être tiré d’une localité voisine, où des parties de deux squelettes anciens s’étaient trouvées enfouies dans

ce qu’ils appelaient une tranchée celtique? « Ces squelettes, dit Sir Ch. Lyell, sont venus en la possession

de M. Boucher de Perthes, et ce qui en restait a été examiné rapidément dans son musée par M. Busk.

Un de ces squelettes appartenait à un homme adulte, et l’autre à un individu jeune, ayant peut-être onze

à douze ans. Une portion considérable du crâne de ce dernier, comprenant la face entière, était conservée.

Lorsque la terre dont les os étaient recouverts a été enlevée partiellement, M. Busk et les personnes

présentes ont observé que l’os maxillaire inférieur présentait une ressemblance tout à "fait frappante avec

celui de Moulin-Quignon. Les différences existant entre eux ont paru à M. Busk ne pas être plus grandes

que celles qui pouvaient être attribuées à la grande différence des âges des individus. » M. Evans a suggéré,

d’après cette ressemblance, que l’auteur de la découverte de Mesnières a pu procurer à quelqu’un

des prétendus faussaires de Moulin-Quignon la pièce rencontrée le 28 mai 1863. Nous ne pouvons pas

discuter ici cette interprétation, absolument invraisemblable, et qui prête d’ailleurs à des objections très-

fortes tirées des caractères physico-chimiques de ces os, de leur gisement, etc. Nous nous bornerons à

observer que les ossements de Mesnières, qui sont actuellement entre nos mains, étaient enfouis dans un

véritable loessqui les enchâsse encore, et sont bien antérieurs,par conséquent, à ce que l’on a appelé époque

celtique. Si ces os sont quaternaires comme lé terrain où on les a trouvés, les arguments que l’on tire

de leur ressemblance avec la mâchoire de Moulin-Quignon contre l’ancienneté de cette dernière perdent

de là toute leur force ; cette découverte prouve au contraire, une fois de plus, l’existence dans la vallée

de la Somme, en ces temps reculés, de la race que les trouvailles déjà faites aux environs d’Abbeville nous

y avaient fait placer.

La petite mâchoire de Mesnières, ainsi que M. Busk l’avait remarqué, est bien du même type que celles

de Moulin-Quignon. Les différences qui s’observent entre les deux symphyses sont dues exclusivement à

l’âge. On a vu par le texte cité plus haut que la face de Mesnières appartient à un sujet de onze à douze ans :

en effet, les premières prémolaires inférieures se préparent à sortir, les canines affleurent, les deuxièmes

(1) E. T. Hamy. Be l'apophyse coronoïde du maxillaire inférieur chez le vieillard. (Bull. Soc. Anat. de Paris, 2* série, t. XVI, p. 173-

178,1869, et Archive per l'Antrop., t. II, fasc. 2, pl. I.)

(2) Ch. Lyell. L’Ancienneté de l’homme, etc. Appendice, p. 18, Paris, 1864, in-8°.

Quatrefages et Hamy. 15