tées l’une et l’autre de cinq tubercules. Nous remarquons enfin que la seconde est un peu plus grosse que

la première. On se rappellera que cette disposition, tout à fait exceptionnelle chez l’homme européen,

concorde avec les proportions relatives des alvéoles du maxillaire inférieur de la Naulette.

La seconde mandibule de Clichy(pl. II, fig. 7 et ci-dessus fig. 23) est d’un enfant de sept à huit ans.

Trouvée par M. Reboux dans la même couche que la précédente, cette pièce est remarquable par son

profil mentonnier qui rappelle celui de la mâchoire d’Arcy, par l’effacement de ses tubercules gèni-

inférieurs, et par l’état de sa canine et de ses molaires de lait, tellement usées, malgré le jeune âge du

sujet, que l’étude des cuspides y est devenue très-difficile (1).

Maxillaire inférieur de Goyet. — Presque tous les caractères ci-dessus mentionnés se retrouvent

plus ou moins adoucis sur d’autres pièces d’un âge postérieur. M. Dupont avait depuis longtemps fait

ressortir ces analogies à propos de la mandibule n# 6 de la grotte de l'âge du renne qu’il a nommée Trou du

Frontal. Nous avons eu l’occasion, dans un récent voyage en Belgique, de constater une semblable atténuation

des traits du maxillaire de la Naulette sur une mandibule du deuxième niveau ossifère de la

troisième caverne de Goyet (âge du mammouth). Cette pièce, qui porte le n° 2220 de la collection des

cavernes du Musée d’histoire naturelle de Bruxelles, se compose de la plus grande partie de la branche

horizontale. Malheureusement elle a été roulée et fortement empâtée de stalagmite, et quelques-uns

de ses caractères sont devenus impossibles à constater.

Aussi épaisse à la symphyse que celle de la Naulette (0“, 015), la mâchoire de Goyet s’amincit dans

la moitié postérieure de son arc horizontal où, vers la seconde grosse molaire, elle ne mesure plus que

0”,013 et demi.

Les mesures de hauteur font défaut partout, le bord alvéolaire ayant été complètement rasé sur toute

sa longueur, et la face externe entamée au-dessous de ce bord par le roulis.

Le profil symphysaire rappelle surtout celui de la petite mâchoire de Clichy (pl. II, fig. 7) auquel on

ajouterait le bec mentonnier de la pièce de la Naulette, légèrement atténué. La face linguale de la symphyse,

semblable à cette dernière dans sa moitié inférieure, en diffère dans le reste par la présence d’une

très-courte apophyse géni-supérieure surmontée d’un petit trou. Cette face interne est très-proclive, ce

qui donne à croire que la région alvéolaire qui fait défaut, était inclinée assez fortement en avant.

En ce qui touche aux alvéoles, nous retrouvons les particularités signalées plus haut, et notamment

l’obliquité de la seconde prémolaire. Puis, à titre de différence, ayant une certaine importance, nous constatons,

en terminant, l’existence d’un seul trou dentaire, comme à Clichy, alors que les deux pièces

d’Arcy et de la Naulette en montrent deux, ainsi qu’on l ’a vu dans les pages qui précèdent.

Dans son ensemble et par un grand nombre de détails, la pièce de Goyet rappelle donc d’une manière

frappante la mandibule de la Naulette; mais, par certains côtés particuliers, elle atténue les singularités

morphologiques de cet os.

Nous avons déjà fait cette remarque en décrivant le maxillaire inférieur d’Arcy-sur-Cure, et nous

disions, quelques lignes plus haut, que M. Dupont avait constaté sur la mâchoire n° 6 du Trou du Frontal

quelque chose de semblable. Ce dernier observateur, entraîné par l’exemple de M. Prüner-Bey, avait

même tout d’abord regardé l’os mandibulaire de la Naulette comme présentant l’exagération d’un type

qui prédomine à Y âge du renne en Belgique,* type auquel il se rattacherait par des formes de transition

semblables à celles que nous venons de détailler (2). Mais il est revenu de cette détermination dans son 1 2

(1) Notre plancheII contient encore une pièce du quaternaire parisien (fig. 8), de la Chaumière, de la môme collection Reboux.

Nous remarquons sur ce maxillaire supérieur l’usure considérable de l’incisive moyenne, l’obliquité du second alvéole prémolaire,

enfin l’allongement d’avant en arrière, combiné avec le peu d’étendue des dimensions en largeur, qui permet de rattacher ce débris

à une race dolichocéphale.

(2) E d. Dupont. Op. cit. — P runer-B ey. Discussion sur la mâchoire humaine de la Naulette (Bull. Soc. (FAnthrop. de Paris, 2e sé rie,

t. I, p. 584.1867).

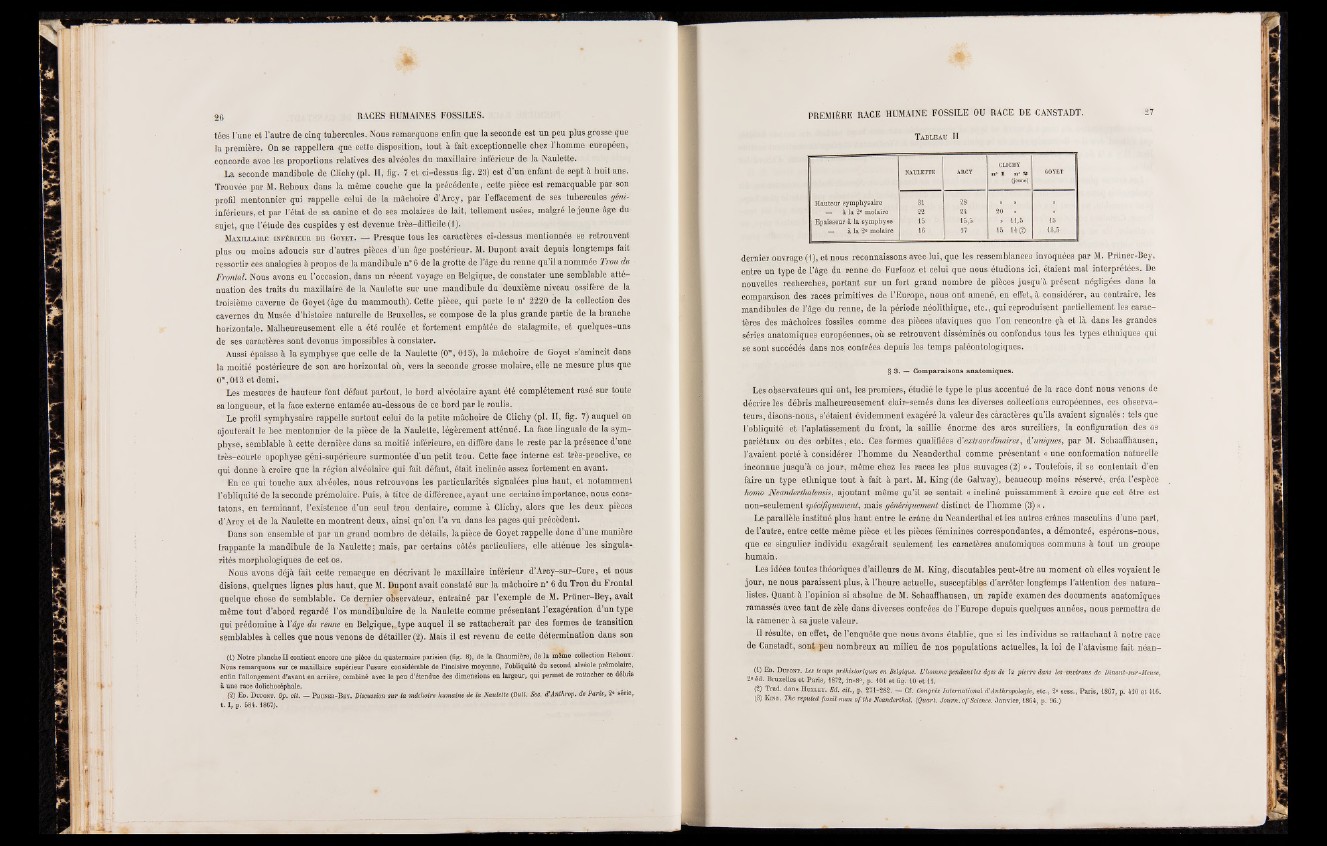

Tableau II

NAULETTE ARCY

CLICHY

n° 1 n" a

ïr (j'eane)

GOYET

Hauteur symphysaire 31 28 » » .

— à la 2e molaire 22 24 ^ 2 ( f ! » »

Epaisseur à la symphyse 45 45,5 | » 44,5 45

à la 2e molaire 46 47 45 44 (?).,

dernier ouvrage (1), et nous reconnaissons avec lui, que les ressemblances invoquées par M. Prüner-Bey,

entre un type de l’âge du renne de Furfooz et celui que nous étudions ici, étaient mal interprétées. De

nouvelles recherches, portant sur un fort grand nombre de pièces jusqu a présent négligées dans la

comparaison des races primitives de l’Europe, nous ont amené, en effet, à considérer, au contraire, les

mandibules de l’âge du renne, de la période néolithique, etc., qui reproduisent partiellement les caractères

des mâchoires fossiles comme des pièces ataviques que l’on rencontre çà et là dans les grandes

séries anatomiques européennes, où se retrouvent disséminés ou confondus tous les types ethniques qui

se sont succédés dans nos contrées depuis les temps paléontologiques.

§ 3. — Comparaisons anatomiques.

Les observateurs qui ont, les premiers, étudié le type le plus accentué de la race dont nous venons de

décrire les débris malheureusement clair-semés dans les diverses collections européennes, ces observateurs,

disons-nous, s’étaient évidemment exagéré la valeur des caractères qu’ils avaient signalés: tels que

l’obliquité et l’aplatissement du front, la saillie énorme des arcs surciliers, la configuration des os

pariétaux ou des orbites, etc. Ces.formes qualifiées d’extraordinaires, d'uniques, par M. Schaaffhausen,

l’avaient porté à considérer l’homme du Neanderthal comme présentant « une conformation naturelle

inconnue jusqu’à ce jour, même chez les races les plus sauvages (2) ». Toutefois, il se contentait d’en

faire un type ethnique tout à fait à part. M. King(de Galway), beaucoup moins réservé, créa l’espèce

homo Neanderthalensis, ajoutant même qu’il se sentait « incliné puissamment à croire que cet être est

non-seulement spécifiquement, mais génériquement distinct de l’homme (3) ».

Le parallèle institué plus haut entre le crâne du Neanderthal et les autres crânes masculins d’une part,

de l’autre, entre cette même pièce et les pièces féminines correspondantes, a démontré, espérons-nous,

que ce singulier individu exagérait seulement les caractères anatomiques communs à tout un groupe

humain.

Les idées toutes théoriques d’ailleurs de M. King, discutables peut-être au moment où elles voyaient le

jour, ne nous paraissent plus, à l’heure actuelle, susceptibles d’arrêter longtemps l’attention des naturalistes.

Quant à l’opinion si absolue de M. Schaaffhausen, un rapide examen des documents anatomiques

ramassés avec tant de zèle dans diverses contrées de l’Europe depuis quelques années, nous permettra de

la ramener à sa juste valeur.

Il résulte, en effet, de l’enquête que nous avons établie, que si les individus se rattachant à notre race

de Canstadt, sont peu nombreux au milieu de nos populations actuelles, la loi de l’atavisme fait néan-

(1) E d. Dupont. Les temps préhistoriques en Belgique. Vhomme pendant les âges de la pierre dans les environs de Dinant-sur-Meuse,

2« éd. Bruxelles et Paris, 4872, in-8°, p. 401 et fig. 40 et 44.

(2) Trad. dans H uxley. Ed. cit., p. 274-282. — Gf. Congrès International <FAnthropologie, etc., 2e sess., Paris, 4867, p. 440 et 416.

(3) King. The reputed fossil man ofthe Neanderthal. (Quart. Joum. of Science. Janvier, 4864, p. 96.)