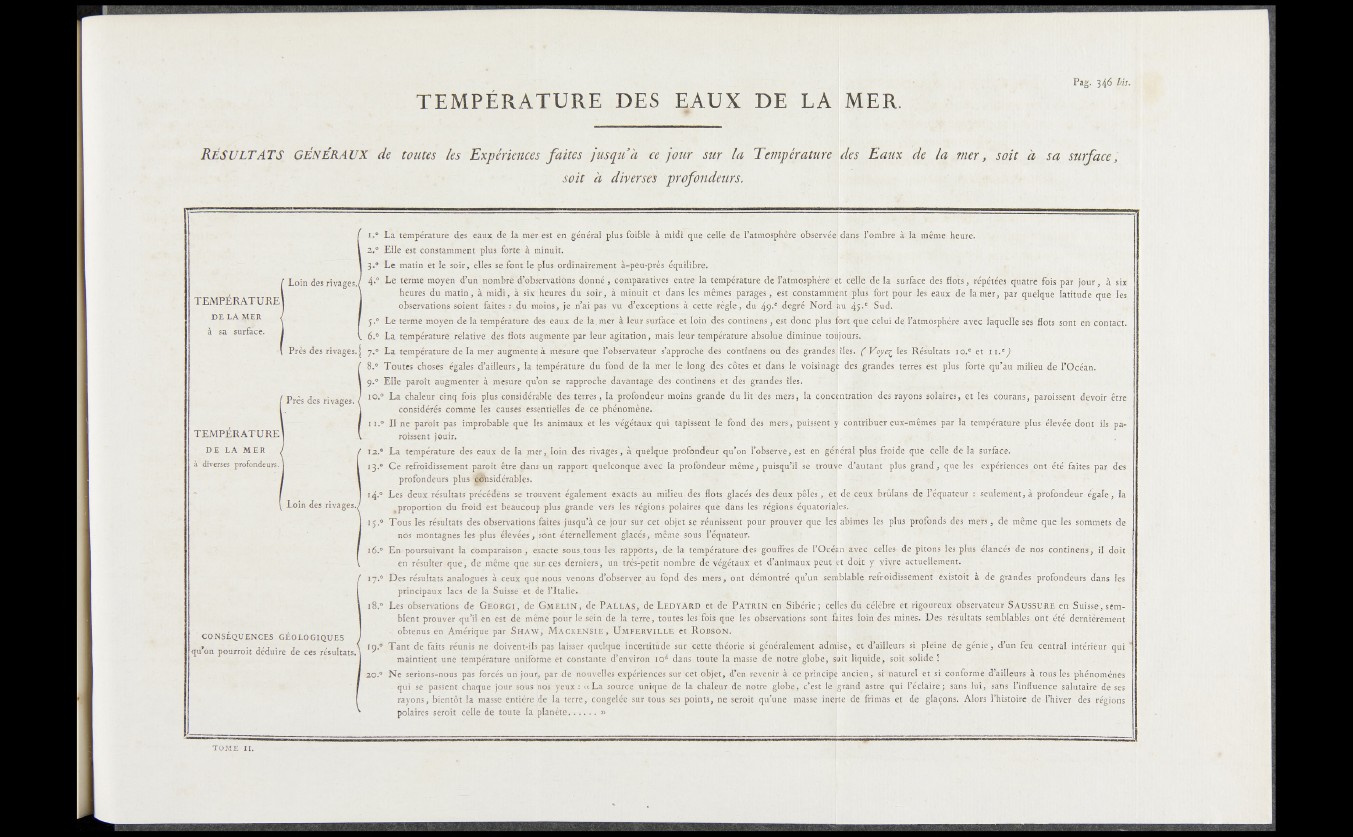

TEMPÉRATURE DES EAUX DE LA MER.

RÉSU LTATS GÉNÉRAUX de toutes les Expériences fa ite s ju sq u ’à ce jo u r sur la Température ]des E a u x de l0 ,m e r / jo it à sa surface ',

h^(ioit à diverses profondeurs.

r Loin des rivages,/

TEMPERATURE]

' DÊ'LA MER

"Ja sa. surface.

Près des rivages.

^ Près des ’rivages^

TEMPERATURE]

r DR LA MER

à 'diverses profondeurs.

g Loin des rivages.?

' CONSEQUENCES GÉOLOGIQUES

qu’on pourroit déduire de ces résultats.

I, .0 La’température des eau^ de la merfest en. géqéraRpiçs foiblè‘à.mjdf’qu'e celle 'de l’atmosphère ob|ervéé|dansfI’o^nbre' à' la même heure. f

2.0 Elle est constanïmên.t plus forte-à minuit, ...

'3.^ Le ffiàtin et le sjbir j'ëllés 'se font le plu® ordinairement'à-pem-près équilibre. .

4-°j-Le terme moyen d’un.nombred’ob^ervatièns donné, comparatives entre1 la température de’3’atmospJièr^Mt célfè’ de la surface dés Bots, répétée^^awetroisjpawjour, à*si*

heures du matin, à midi, à six ‘heures du soir, à minuit et- dans les mêmes parages, est constamment plus fort p^s$^’eati!xJ|BSla

observations soient faites.: du moins, je n’ai pas vu d’éxcqptions' .mc-etteïregre, du 49-e degré Nord au 45-<! Sud.

5.0 Le terme moyen de la température des eaux de la mer a, leur .surface et loin des continens, est.:donc plus fort quecelui de l’atmosphère avec laquelle sesjflots sont? efric-hnta'ct.

6.° La température relative des flots augmente par leur agitation, mais leur température1 absolue diminue toujours. #

7.0 La température de la mer augmente à mesure que l’observateur s’approche des continens ou des grandes îles. ( Voye£ les Résultats io,c et 11 0)

8.° Tputes choses-égales d’ailleurs, la température duyfohdwj^l.Umrer-lo^phgydèSjcôfèstet daijÿïe’ voisina® d^^àndesriefj^^st-'plus fortemu’^wndiénde PClcéaÿîSA.

9.0 Elle paroît augmenter à mesure qu’pn se rapproche.davantage des continens et des grandes îles.

.io.° La chaleur cinq fois plus considérable des terres, la profondeur moins grande du lit des mers, la concentration' de rayons solaire , et les couran , paroi ent devoir être

considérés comme les causes essentielles de çe phénomène.

II. ° II ne paroît pas improbable que les animaux et les végétaux qui tapissent le fond des mers, puissent y contribuer eux-mêmes par la température plus élevée dont ils paroissent

jouir. . f " R j R " , ' I. ÿ f . ■ ' .

ia.° La température des eaux de la mer, loin des rivages, à quelque profondeur qu’on l’observe, est en général plus froide que celle de la surface.

13.0 Ce refroidissement paroît être dans un rapport quelconque avec la profondeur même, puisqu’il se trouve d’autant plus grand, que les expériences^Ont été faites par des

" profondeurs plus Considérables. ;

14.» Les deux résultats précédons se trouvent également exacts au milieu des flots glacés des deux pôles , etj de ceux brûlans de l’équateur : seulement, à profondeur égale, la

4proportion du froid est beaucoup plus grande vers les régions polaires que dans les régions équatoriales ’ j,

15.0 Tous les résultats des observations [faites jusqu’à ce jour sur cet objet se réunissent pour prouver que les; abîmes les plus profonds des mers , de même que les sommets de

nos montagnes les plus élevées , |sônt éternellement glacés, même- sous l’équateur. <

16.0 En poursuivant la comparaison, exacte' sous.tous les rapports, .de la température des gouffres de l’Océan avec celles de pitons les plus élancés de nos continens, il doit

en résulter que J de même que siir. ces derniers, un très-petit nombre de végétaux et d’animaux peut .et doit y vivre actuellement. »

17.0 Des résultats analogues à ceux que nous venons d’observer au fopd des mers, ont démontré qu’un semblable refroidissement existoit à de grandes profondeurs dans les

principaux lacs de la Suisse et de l’Italie.

l’8.° Les observations de GEO RGI, de G m e l iN , de PALLAS, de L e d y ARD et de PATRIN en Sibérie ; celles du célèbre et rigoureux observateur S a u s s u r e en Suisse, sem-

' blent prouver qu’il en est de mêjme pour le sein de la terre, toutes les fois que les observations sont faites loin des mines. Des résultats semblables ont été dernièrement

obtenus en Amérique par S.HAW, MrACKENSIE, UMFERVILLE et ROJBSON.

19.0 Tant de faits réunis ne doivent-ilsj pas laisser quelque incertitude sur cette théorie si généralement admise, et d’ailleurs si. pleine de génie > d’un feu central intérieur qui

maintient une température uniforme et constante d’environ I0d dans toute la masse de notre globe, soit liquide, soit solide !

20.0 Ne serions-nous pas forcés un joui), par de-nouvelles expériences sur cet objet, d?en revenir .à ce principé ancien, si; naturel et si conforme d’ailleurs à. tous les phénomènes

- qui se passent chaque jpur sous nos yeux : «La source unique de la chaleur de notre globe, c’est te jgrand astre qui l’éclaire ; sans lui, sans l’influence salutaire de ses

rayons , bientôt la masse entière |de la terre, congelée sur tous ses points, ne seroit qu’une masse inerte de frimas et de glaçons. Alors l’histoire de l’hiver des régions

polaires seroit celle de toute la planète....... »

to : E II.