sont inclinées de 9a4 et de 88d. D’ailleurs, aucune de

ces pierres ne se fond comme l’Amphibole, en un

émail noir assez facile à obtenir, et ce dernier caractère

joint à ceux que nous allons donner, sert sur-tout

à distinguer l’Amphibole en masse;

L ’Amphibole est assez dur pour rayer le verte, mais

il donne difficilement des étincelles par le choc du briquet.

Sa poussière est rude, âpre aü toucher, et ce caractère

le distingue de l’asbeste roide.

Il ne s’électrise ni par le' frottement, ni par la chaleur,

ce qui le distingue essentiellement de la tourmaline.

Enfin sa pesanteur spécifique est exprimée

par 3,ü5.

Nous diviserons l’Amphibole en deux sous-epèces,

fondées sur la différence de nature du principe colorant,

qui est combiné avec ce minéral. ( Introd. 106. )

i re so u s -e s p . a m p h i b o l e SCHOB.LIQUE *.

C e t Amphibole est généralement noir , ou s’il a

quelquefois une nuance verdâtre, c’est le vert-bouteille

foncé. Il est plus commun et plus lamelleux que l’Amphibole

de la sous-espèce suivante. Les analyses qu’on

en a faites sont si différentes, qu’elles ne peuvent point

nous donner des notions précises sur la nature de cette

pierre ; nous indiquerons seulement celles de Bergman

et de MM. Kirwan et Laugier.

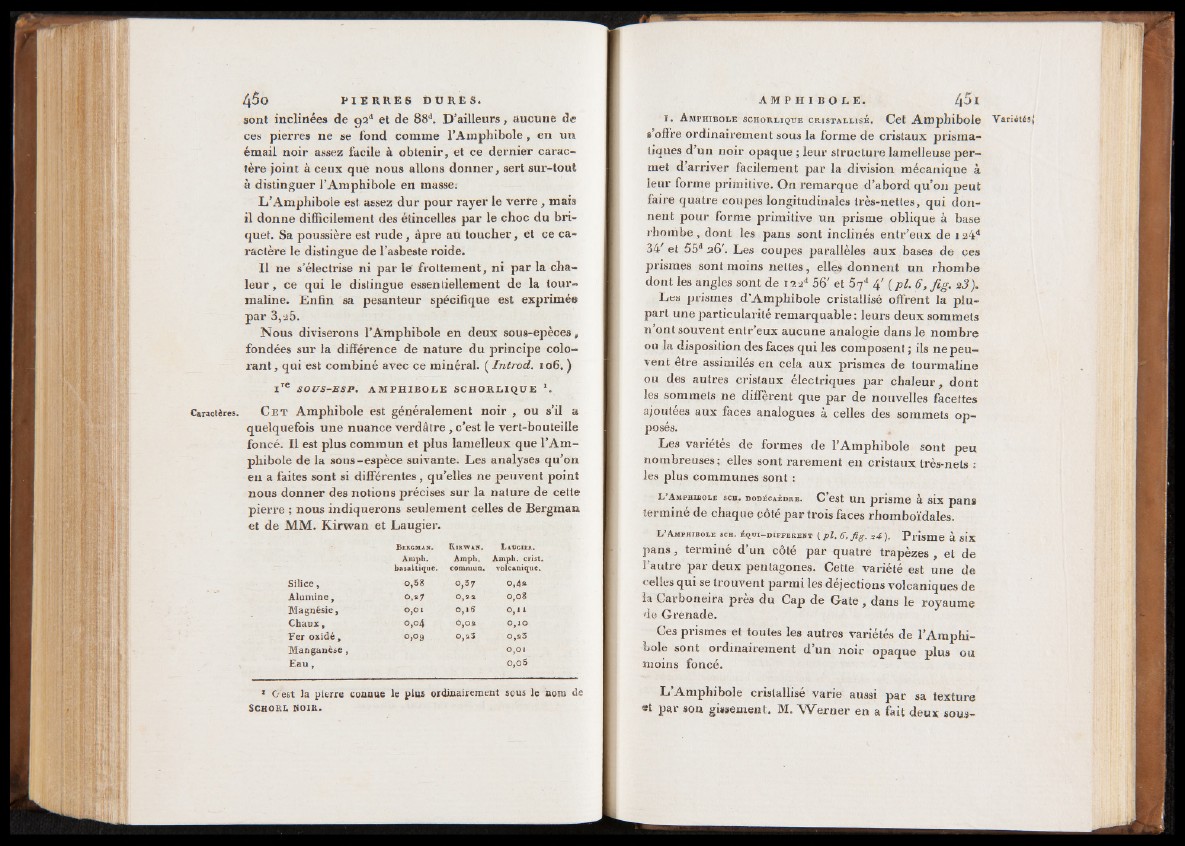

B e r gm an . K ir w a n , L a ù g ie r .

A m p b . A r a p h . A m p b . c r i s t .

b a s a l t iq u e . c om m u n . v o lc a n iq u e .

Silice, 0 ,5 8 0 , 3 7 0 , 4 a

Alumine , o , » 7 o ,® a 0 ,0 8

Magnésie, 0 ,0 1 o , i 6 0 , 1 1

Chaux, 0 ,0 4 0 , o a 0 , 1 0

Fer oxidé, 0 ,0 9 0 , a 3 0 , s 3

Manganèse, 0 ,0 1

E a u , 0 ,0 5

1 O est la pierre connue le plus ordinairement sous le nom de

Schorl hoir.

1. A m ph ib o l e schorliqtte c r i s t a l l i s é . Cet Amphibole

s’offre ordinairement sous la forme de cristaux prismatiques

d’un noir opaque ; leur structure lamelleuse permet

d’arriver facilement par la division mécanique à

leur forme primitive. On remarque d’abord qu’011 peut

faire quatre coupes longitudinales très-nettes, qui donnent

pour forme primitive un prisme oblique à base

rhombe, dont les pans sont inclinés entr’eux de 124d

34' et 55d 26'. Les coupes parallèles aux bases de ces

prismes sont moins nettes, elles donnent un rhombe

dont les angles sont de i22d 56' et 5qA 4' (p l. 6, fig. a3).

Les prismes d’Amphibole cristallisé offrent la plupart

une particularité remarquable: leurs deux sommets

n’ont souvent entr’eux aucune analogie dans le nombre

ou la disposition des faces qui les composent ; ils ne peuvent

être assimilés en cela aux prismes de tourmaline

ou des autres cristaux électriques par chaleur, dont

les sommets ne diffèrent que par de nouvelles facettes

ajoutées aux faces analogues a celles des sommets opposés.

Les variétés de formes de l’Amphibole sont peu

nombreuses; elles sont rarement eu cristaux très-nets :

les plus communes sont :

L 'A mphibole sch. dodé caèdre. C’est Un prisme à six pans

terminé de chaque côté par trois faces rhomboïdales.

L Amphibole sch. i£qui—d if f é r en t ( pl, 6t ^>4 ), PriSUlC à SIX

pans, terminé d’un côté par quatre trapèzes , et de

l’autre par deux pentagones. Cette variété est une de

celles qui se trouvent parmi les déjections volcaniques de

la Carboneira près du Cap de Gâte, dans le royaume

de Grenade.

Ces prismes et toutes les autres variétés de l’Amphibole

sont ordinairement d’un noir opaque plus ou

moins foncé.

Variétés,

L ’Amphibole cristallisé varie aussi par sa texture

et par son gissement. M. Werner en a fait deux sous