,I 10 B I L

manière générale, font lephofphate, I5hydro-chlorate

& le fulfate de foude, le phofphate de

chaux.-

M. Thénard n’ a point trouvé de picromel dans

la bile de l’homme > mais des expériences faites en

'1S18 par M. Chevallier, femblent prouver au’elle

en contient, & mon ami leprofefi'eur Orfiîa, en

•i 8 i o • en a conftaté l ’exiftence dans les calculs biliaires.

Cadet croyoitque cette humeur renfermoit

en outre de l’acide hydro-fulfurique.

La bile n’eft point identique dans tous les

animaux.

Celle de boeuf, par exemple, eft amère comme

celle de l'homme , mais, de plus, elle a une faveur

légèrement fucrée. Suivant M. Thénard enc

o r e , elle eft formée, fur 8oo parties , de ;

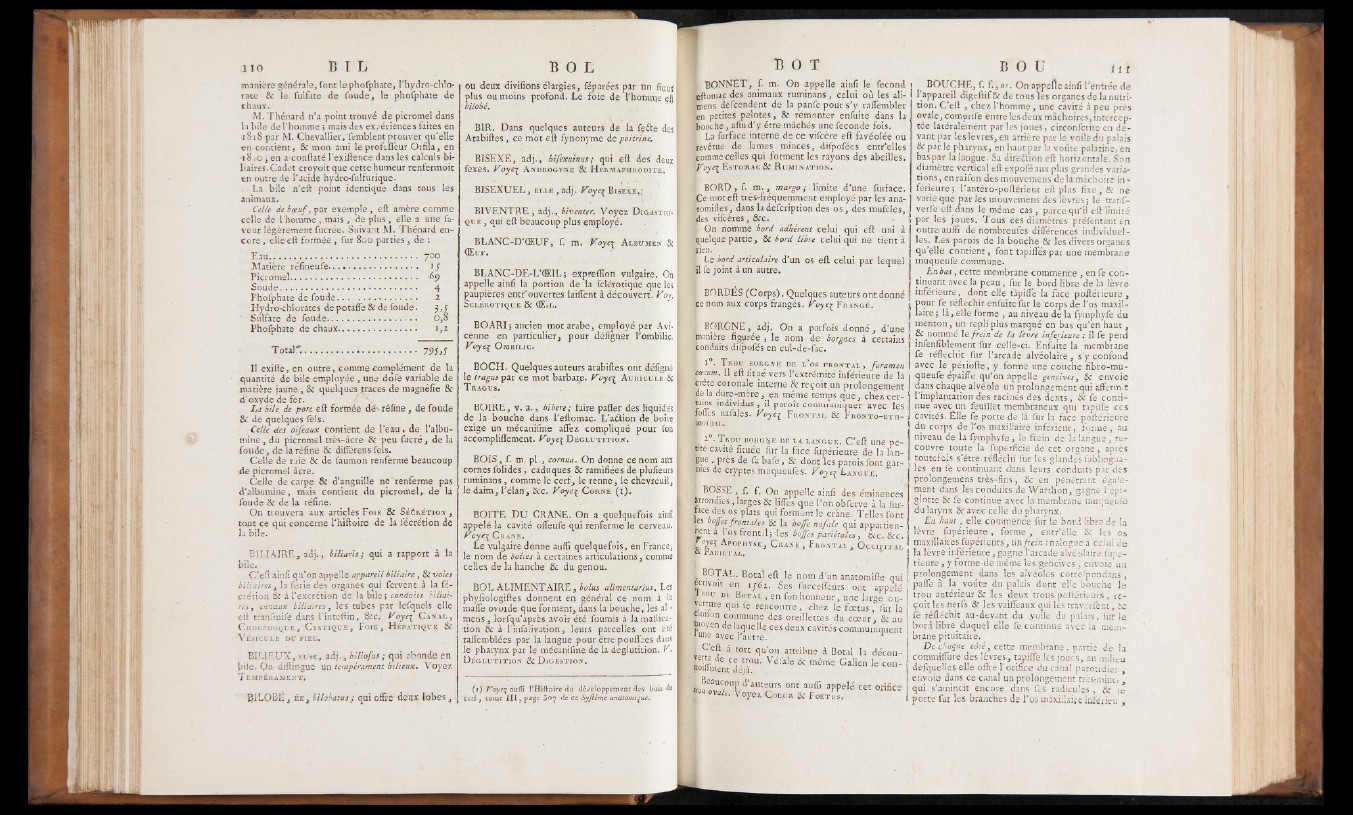

Eau............................... ............................... yOo \

Matière réfineufe............................. .. i ƒ

P ic rom e l........................ .............* .......... 69

Soude.......................................................... 4

Phofphate de fou d e .... ............... .. 2

Hydro-chlorates de potaffe & de foude. 3, î

" Sulfate de f o u d e . . . . . . . . . . . .............. 0,8

Phofphate de chaux................................. 1,2

Total!"........................................‘-----

Il exifte, en outre, comme complément de la

quantité de bile employée, une dofe variable de

.matière jaune, & quelques grâces de magnéfîe &

d ’oxyde de fer.

La bile de porc eft formée de\ réfïne, de foude

& de quelques fels.

Celle des oifeaux contient de l’eau, de l’albumine,

du picromel très-âcre 8c peu fucré, de la

foud e, de la réfine & diffërens fels.

Celle de raie 8c de faumon renferme beaucoup

d e picromel âcre.

Ceile de carpe & d’anguille ne'renferme pas

d’albumine, mais contient du picromel, de la

foude & de la réfine.

On trouvera aux articles Foie & SéCrétion

tout ce qui concerne l’hiftoire de la fécrétion de

la bile.

Bî L î AJRE, adj-, biliaris ; qui a rapport à la

bile.

C ’ eft ainfi qu’on appelle appareil biliaire, & voies

biliaires x la férié des organes qui fervent à la fécrétion

& à l’excrétion de la bile 5 conduits biliaires,

canaux biliaires, les tubes par Iefquels elle

eft tranfmife dans i’inteftin, &c, Voye\ C anal,

C holédoque, C ystique, Foie, Hépatique &

V ésicule du fieu.

B IL IE U X ,f.use, ad j., biliofus ; qui abonde en

bile. On diftingue un tempérament bilieux, Voyez,

T EMPERAMENT .

EILOBÉ, É E a bilobatusy qui offre deux lobes

B O L

ou deux divifîons élargies, réparées par un fiQuÿl

plus ou moins profond. Le foie de l’homme cA I

' bilobê. . ,v

BIR. Dans quelques auteurs de la fçéle des I

Arabiftes, ce mot eft fynonyme de poitrine*

BISEXE, adj., bifexuinus; qui eft des deux I

fexes. Voye^ A ndrogyne & H e rm a ph ro d it e .

BISEXUEL, elle, adj. Voyeç Bisexe,;

B IV EN TR E , adj., biventer. Voyez Diqas.tiu- I

que , qui eft beaucoup plus employé.

BLANC-D’OEEUF, f. m. Voye£ Albumen & l

(Euf.

BLANC-DE-L’CEIL j expreftîon vulgaire. On I

appelle ainfi la portion de la felérotique que les I

paupières entr’ouvertes laififent à découvert. Voy.

S clérotique 8c (Eil.

BO ARIj ancien mot arabe, employé par Avi-1

cenne en particulier, pour défignér l’ ombilic. I

Voyeç Ombilic.

BOCH. Quelques auteurs arabiftes ont défigné I

le tragus par ce mot barbare. Voyei Auricule & I

T r-agus. .

BOIRE, v . a . , bibere,* faire pafler des liquides I

de la bouche dans l ’eftomac. L’a&ion de boire I

éxige un mëcanifme affez compliqué pour fon I

accomplifïement. Voye[ Déglutition.

BO IS, f. m,. p i., cornua. On donne ce nom aux I

cornes folides, caduques & ramifiées de plufieurs I

ruminans, comme le cerf, le renne, le chevreuil, I

le daim, l’élan, & c . Voyc% Corne (i ).

BOITE DU CRANE. On a quelquefois ainfi

appelé la cavité ofifeufe qui renferme le cerveau.

Voye£ C râne.

Le vulgaire donne auffi quelquefois, en France,

le nom de boîtes à certaines articulations, comme

celles de la hanche 8c du genou.

BOL ALIMENTAIRE, bolus alimentarius. Les

phyfiologiftes donnent en général ce nom à la

mafie ovoïde que forment, dans la bouche, les al>

mens, lorfqu’après avoir été fournis à lamafiica-

tion & à l'infaiivation, leurs parcelles ont été

raffemblées par la langue pour être pouffees dans

le pharynx par le mëcanifme de la déglutition. V*

Déglutition & Digestion.

( 1 ) Voye^ auflî l’H'iftoire du dé/eloppement des bois du

Çerf, come III, page 807 de ce Syjlènte anatomique.

1

B O T B O U fi t

L BONNET, f. m. On appelle ainfi le fécond 1

Jeftomaç des animaux ruminans, celui où les ali- I

Jmens descendent de la panfe pour s’ y raffembler

len petites pelotes, 8c remonter enfuite dans la

Souche, afin d’ y être mâchés une fécondé fois.

J La furface interne de ce vifeère eft favéolée ou

Jrevêtue de lames minces, difpofées entr’ elles

'comme celles qui forment les rayons des abeilles.

\Voye{ Estomac 8c Rumination.

I BORD, f. m ., margo ,* limite d’une furface.

Ce mot eft très-fréquemment employé par les ana-

Itomiftes, dans la defeription des o s , des mufcles.

Iles yifcères, 8cc. .

g- On nomme bord adhérent celui qui eft uni à

quelque partie, 8c bord libre celui qui ne tient à

«rien.

K Le bord articulaire d’ un os eft celui par lequel

II fe joint à un autre.

I BORDÉS (Corps). Quelques auteurs ont donné

jee nom aux corps frangés. Voye£ F r a n g é .

1 BORGNE, adj. On a parfois donné, d’une i

lanière figurée, le nom de borgnes à certains j

Conduits difpofés en cul-de-fac.

| 1°. T rou borgne de l ’ os f r o n t a l , foramen |

‘koecum. Il eft iitué vers l’extrémité inférieure de la

|rêce coronale interne 8c reçoit un prolongement

jde la dure-mère , en même temps que , chez certains

individus, il paroît communiquer avec les

foffes nafales. V oye^ F ro n ta l & F r-ôn to- e t h - 1

üioIdal.

■ 1 °. T rou borgï(r de la l a n g u e . C ’eft une pe-

OEite cavité fituée fur la face ftipérieure de la lan-

jpue 'P res du la bafe, & dont les parois font garnies

de cryptes muqueufes. FVyq L a n g u e .

I BUSSE, f. f. On appelle ainfi des éminences

arrondies, larges & liffes que l’on obferve à la fur-

face des os plats qui forment le crâne. Telles font

| es °"tsI f rotltaUs & la bojft nafale qui appartiennent

à 1 os front il;' les bojfes pariétales, & c . & c .

jPoyeç Apophyse j C r â n e , F r o n t a l , O c c ip ita l

OC PARIETAL.

I ®OTAL. Botal eft le nom d’un anatomifte qui

.fcrivoit en Ses fuccefieurs ont appelé

f» ou DE B otal , en fon honneur j une large ou-

fertufe qui fe rencontre, chez le foetus, fur la

»oilon commune des oreillettes du coe u r , & au

■ oyén de laquellq ces deux cavités commuuiquent

lune avecTautre. ^

j C'eft à tort qu’on attribue à Botal 1a décou-

1 1 de ,tr,ou- VéCale & même Galien le cou-

floilloient déjà.

i o B B P i ’. v J L ont appelé cet orifice

Vou ovaU- Voyez C.OE.UR Sc Foetus,

BOUCHE, f. f., os. On appelle ainfi l’entrée de

l’appareil digeftif & de tous les organes de la nutrition.

C ’eft , chez l’homme, une cavité à peu près

ovale, comprife entre les deux mâchoires, interceptée

latéralement par les joues, circonfcrite en devant

par les lèvres, en arrière par le voilé du palais

& par le pharynx, en haut par la voûte palatine, en

bas par la langue. Sa direction eft horizontale. Son

diamètre vertical eft expoféaux plus grandes variations,

enraifon des mouvemens de là mâchoire in~

férieure; l’ antéro-poftérieur eft plus fix e , & ne

varie que par les mouvemëns des lèvres 5 le tranf-

verfe eft dans le même cas , parce qu’ il eft limité

par les joues. Tous ces diamètres préfentent en

outre a.uflï de nombreufes différences individuelles.

Les parois de la bouche & les divers organes

qu’elle contient, font tapiffés par une membrane

muqueufe commune.

Enbas, cette membrane commence, en fe continuant

avec la peau, fur le bord libre de la lèvre

inférieure, xlont elle tapiffe la face poftérieure,

pour fe réfléchir enfuite fur le corps de l’os maxillaire

5 là, elle forme , au niveau de la fymphyfe du

menton, un repli plus marqué en bas qu’en haut,

& nomme le frein de la levre inferieure : il fe perd

infenfiblement fur celle-ci. Enfuite la membrane

fe réfléchit fur l’arcade alvéolaire, s’y confond

avec le périofte, y forme une couche fibro-mu-

queufe épaifle qu’ on appelle gencives, & envoie

dans chaque alvéole un prolongement qui affermit

l’implantation des racines des dents, & fe continue

avec un feuillet membraneux qui tapiffe ces

cavités. Elle fe porte de là fur la face poftérieure

dii corps de l’ os maxillaire inférieur, forme, au

niveau de la fymphyfe, le frein de la langue, recouvre

toute la fuperficie de cet organe, après

toutefois s’être, réfléchi fur les glandes fublingua-

les en fe continuant dans leurs conduits par des

prolongerions très-fins, & en pénétrant également

dans lesconduits de Warthon, gagne l’épiglotte

& fe continue avèc la membrane muqueufe

du larynx 8c avec celle du pharynx.

En haut, elle commence fur le bord libre de la

lèvre fupérieure, forme, entr’ elle 8c les os

maxillaires fupérieurs, un frein analogue à celui de

la lèvre inférieure, gagne l'arcade alvéolaire lùpe-

rieure, y forme de même les gencives, envoie un

prolongement dans les alvéoles correfpondans,

paflfe à la voûte du palais dont elle bouche le

trou antérieur 8c les deux trous poitérieurs, reçoit

les nerfs 8c les vaiffeaux qui les traverfent, 8c

fe réfléchit au-devant du <yojle du palais, fuT le

bord libre duquel elle fe continue avec la membrane

pituitaire.

De chaque côté, cette membrane, partie de la

commifliire des lèvres, tapiffe les joues, au milieu

defquelles elle offre l ’orifice du canal parotidien

envoie dans ce canal un prolongement trèstmina

qui s’amincit encore dans fes radicules , 8c le

porte -fur les branches de l’os maxillaire inférieu ,