begrifflichen Irrtümern nicht mit denselben Namen bezeichnet werden dürfen, wie die

primären Kanäle.

Schließlich muß ich noch den Nachweis erbringen, daß es sich bei der Aushöhlung in der

knorpeligen Basalplatte von Megaptera V wirklich um einen Rest des p r i m ä r e n Hypophysenganges

handelt. An diesem Präp a ra t selbst ist nun dieser Nachweis nicht unmittelbar zu erbringen.

Es läßt sich nämlich zwar ein sehr deutlicher Epithelstreifen nachweisen, der direkt vom Epithel

des Ductus nasopharyngeus schräg nach oben und hinten abgeht und durch die dazwischenliegende

im Vergleich zu vielen anderen Säugetieren recht beträchtliche Bindegewebsschicht hindurchziehend

bis zur Knorpelaushöhlung geht, aber in die Höhlung hinein läßt er sich nicht verfolgen.

Dieser Epithelstreifen, der histologisch dem Pharynxepithel ähnlich ist, geht von der M itte der Dorsalwand

des schon einheitlichen Ductus nasopharyngeus aus nur wenig kaudal von der Stelle, wo die

paarigen Nasenrachengänge verschmelzen und nur wenig rostral von der Mündung der beiden

Eustachischen Tuben.

Genau an derselben Stelle finden sich Epithelstränge beim Embryo IX (Fig. 19), die aber hier

nicht einmal den Ventralrand des basalen Knorpels erreichen.

E rst die Untersuchung des Embryo I I I von 3 cm direkter und 6,2 cm Rückenlänge, des kleinsten

aller bisher mikroskopisch untersuchten Bartenwalembryonen, gab befriedigenden Aufschluß über

das behandelte Problem. Hier läß t sich nämlich der gleiche Epithelstrang bis zur Mündung in den

vordersten Zipfel der Hypophyse verfolgen. E r beginnt wieder rostral von den Tubenmündungen

an der Dorsalwand des Pharynx (die Trennung in paarige Nasenrachengänge ist in diesem Stadium

noch nicht erfolgt) und dringt von unten her in die Basalplatte ein, die hier nur eine ganz seichte

Vertiefung zeigt (Fig. 11), die mit der tiefen Aushöhlung beim Embryo V nicht zu vergleichen ist.

Im Knorpel selbst wird der Epithelstrang weniger deutlich, läß t sich hier jedoch mit genügender

Sicherheit durch ihn hindurch bis zum Übergang in die Hypophyse selbst verfolgen.

Es ist somit außer allem Zweifel, daß wir es hier mit dem Rudimente eines ursprünglichen

Hypophysenganges zu tu n haben, Da aber bei aßen drei Stadien diese Epithelreste der Lage nach

und, soweit sie vorhanden sind, im mikroskopischen Bilde vollkommen übereinstimmen, so stehe ich

je tz t nicht mehr an, auch für die bei Megaptera V und I X beobachteten Bildungen Beziehungen zur

Hypophyse anzunehmen. Ich glaube damit den Nachweis erbracht zu haben, daß der beim Embryo V

noch am deutlichsten erhaltene Knorpelkanal wirklich einen primären Hypophysengang darstellt.

Wir fassen das wenige bisher über den Canalis craniopharhyngeus der Bartenwale Bekannte

noch einmal kurz zusammen:

1. Eine starke fetale Variation ist vorhanden, die nicht mit Altersverschiedenheiten vor-

wechselt werden darf.

2. Bleibt der primäre Canalis craniopharyngeus im Knorpel erhalten, wenn das Primordialkranium

schon seine höchste Ausbildung erreicht h a t (Balaenoptera: d e B u r l e t), so kann sich

der Kanal auch am erwachsenen knöchernen Schädel wiederfinden (Abbildung bei W e b e r und

der von mir festgestellte Fall).

3. Is t der Kanal schon im Knorpel rudimentär oder nicht vorhanden (drei junge Stadien von

Megaptera der K ü k e n t h a l sehen Serie, ein älteres Exemplar von G u 1 d b e r g), so ist es ausgeschlossen,

daß er sich am knöchernen Schädel wieder vorfindet. Existiert dann dort ein Kanal,

so wird stets eine Neubildung im Sinne V o i ts anzunehmen sein. —

Nachträglich h a t die Untersuchung des Megaptera-Embryo X I I ergeben, daß hier ein

v o 11 s t a n d l g e r , b r e i t e r

gesprochenen Meinung bestärkt.

Aanal besteht, eine latsache, die mich in der oben

Parachordale Knorpelkerne.

Während die basalen Knorpel in der Umgebung der Hypophyse Selbst beim jüngsten

Megapteraembryo einen vollkommen einheitlichen Eindruck ihaehen, zeigen sieh im kaudalen Teile

der Orbitotemporalregion deutlich einige Knorpelkemcpiras deren Zusammenschluß hier erst die

Basalplatte entsteht. Ich fasse diese Knorpelkeme als Reste ursprünglich isolierter parachordaler

Knorpel auf.

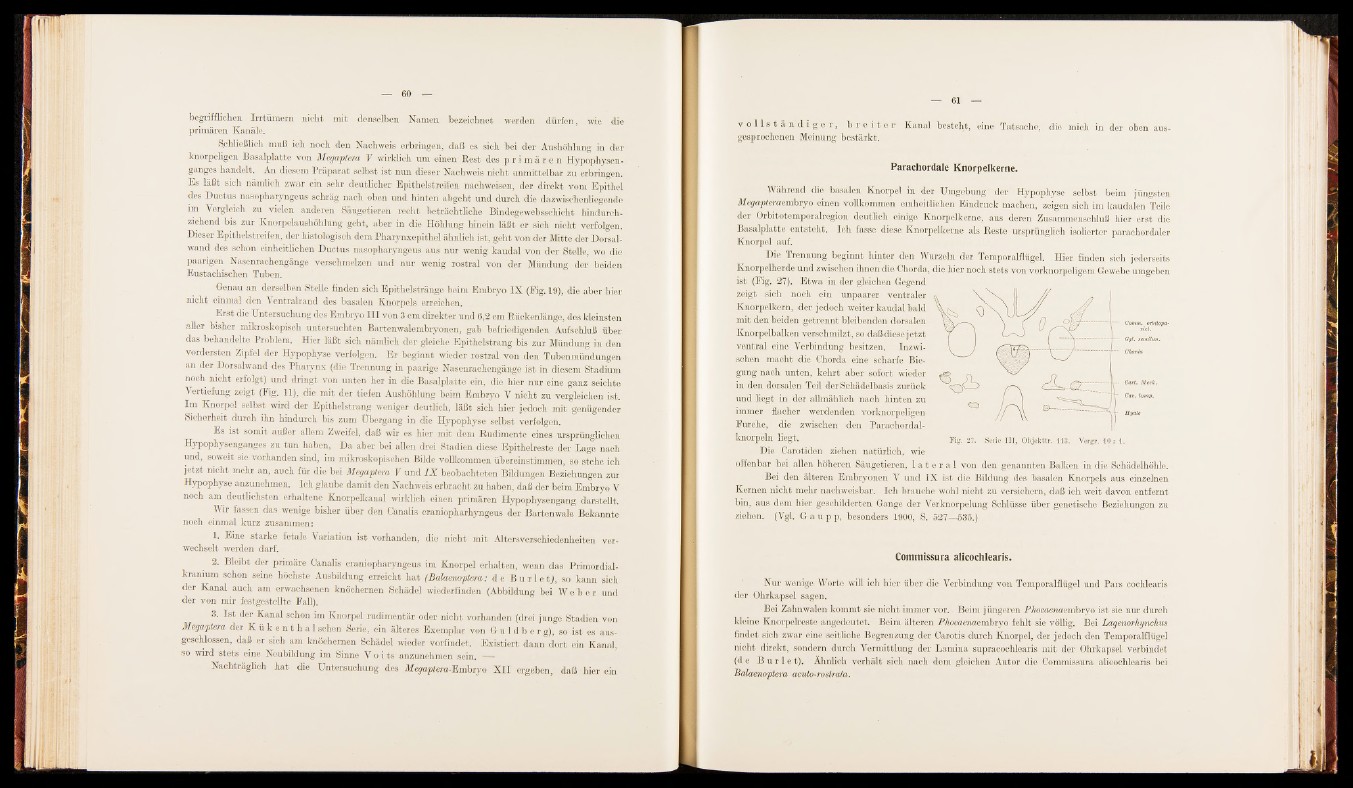

Die Trennung beginnt hinter den Wurzeln der Temporalflügel. Hier finden sich jederseits

Knorpelherde und zwischen ihnen die Chorda, die hier noch stets von vorknorpeligem Gewebe umgeben

ist (Fig. 27). Etwa in der gleichen Gegend

zeigt sich noch ein unpaarer ventraler

Knorpelkern, der jedoch weiter kaudal bald

mit den beiden getrennt bleibenden dorsalen

Knorpelbalken verschmilzt, so daß diese jetzt

ventral eine Verbindung besitzen. Inzwischen

macht die Chorda eine scharfe Biegung

nach unten, kehrt aber sofort wieder

in den dorsalen Teil der Schädelbasis zurück

und hegt in der allmählich nach hinten zu

immer flacher werdenden vorknorpeligen

Furche, die zwischen den Parachordal-

knorpeln liegt.

Die Carotiden ziehen natürlich, wie

Ggl. semilun.

Chorda

Objektti

offenbar bei ahen höheren Säugetieren, l a t e r a l von den genannten Balken in die Schädelhöhle.

Bei den älteren Embryonen V und IX ist die Bildung des basalen Knorpels aus einzelnen

Kernen nicht mehr nachweisbar. Ich brauche wohl nicht zu versichern, daß ich weit davon entfernt

bin, aus dem hier geschilderten Gange der Verknorpelung Schlüsse über genetische Beziehungen zu

ziehen. (Vgl. G a u p p, besonders 1900, S. 527—535.)

Commissura alicochlearis.

Nur wenige Worte wih ich hier über die Verbindung von Temporalflügel und Pars cochlearis

der Ohrkapsel sagen.

Bei Zahnwalen kommt sie nicht immer vor. Beim jüngeren Phocaenaembryo ist sie nur durch

kleine Knorpelreste angedeutet. Beim älteren Phocaenaembiyo fehlt sie völlig. Bei Lagenorhynchus

findet sich zwar eine seitliche Begrenzung der Carotis durch Knorpel, der jedoch den Temporalflügel

nicht direkt, sondern durch Vermittlung der Lamina supracochlearis mit der Ohrkapsel verbindet

(d e B u r 1 e t) . Ähnlich verhält sich nach dem gleichen Autor die Commissura alicochlearis bei

Balaenoptera acuto-rostraia.