zu sein. D ie se s le tz te r e würde dafür spr echen, daß bei so lch en Frauen üb erhau pt

e in e s tä rk e re A u sb ild u n g der ganzen a-D rüsen g ru ppe vorhand en ist. Waelsch (1912)

bestätigte diese Beobachtung bis zu einem gewissen Grade. Er fand bei schwangeren Frauen, namentlich

auch gegen das Ende der Schwangerschaft, daß die Drüsenplatte in der Achselhöhle der Höhe

imd Breite nach bedeutend stärker entwickelt war. Elf solche Fälle konnte er auch mikroskopisch

untersuchen. Es ergab sich, daß die Drüsenschläuche in ihrem sekretorischen Abschnitte eine bedeutende,

manchmal ganz enorme Erweiterung erfahren hatten. Auch er nimmt an, daß diese Veränderungen

an den Schweißdrüsen etwa gleichzeitig auftreten mit den Schwangerschaftsveränderungen

an der Milchdrüse. In einem Falle aus dem vierten Monate waren die Schweißdrüsenveränderungen

schon sehr ausgesprochen. Am 10. Tage nach der Geburt waren die Veränderungen noch deutlich,

wenn auch schon zurückgebildet, nach 3 Wochen waren sie noch weiter stark zurückgebildet, nach

5 Wochen waren sie nicht mehr nachzuweisen. Auch er unterscheidet scharf zwischen einer starken

Hypertrophie der Achselschweißdrüsen und aberrierenden Milchdrüsen. Die Hypertrophie der a-Drüsen

der Achselhöhle ist als eine solche anzusehen, die physiologisch bei Schwangeren und Wöchnerinnen

eintritt, zu Beginn des Puerperiums ihre Höhe erreicht und sich dann zurückbildet. Wirkliche Milchdrüsen

entstehen aus den hypertrophierten a-Drüsen nicht. Auch ihr Sekret entsprach dem sonstigen.

Lag wirklich eine aberrierende Milchdrüse innerhalb der a-Drüsenplatte, so wurde neben dem Schweiße

auch Milch abgeschieden, doch gingen- beide Sekrete durch verschiedene Ausführungsgänge. Auch

Waelsch hält es für möglich, daß die Ursache für die stärkere Entwickelung der Milchdrüse und für

die der a-Drüsen die gleiche ist, vielleicht während der Gravidität im Blute zirkulierende Hormone.

Auch das Auftreten -der „Wochenschweiße“ ist nach ihm von Lane-Claypon und Starling (1906) auf

solche zurückgeführt worden. Waelsch gibt weiter an, daß im allgemeinen die Achselhöhlenschweißdrüsen

bei Frauen stä rke r e n tw ic k e lt sind als bei Männern. Schwangere Frauen haben

eine besondere Neigung zu starkem Schwitzen, besonders in der Achselhöhle. Auch während der

Menses schwitzen manche Mädchen und Frauen besonders stark. Ob dies stärkere Schwitzen der

menstruierenden Frauen und Mädchen und der Schwangeren auf die a-Drüsen oder die e-Drüsen

zurückzuführen ist, oder auf beide, läßt sich vorläufig nach den vorliegenden Angaben nicht entscheiden.

Wir werden aber weiter unten bei der Betrachtung über die Tätigkeit der Drüsen sehen,

daß die Bildung des eigentlichen Schweißes im wesentlichen jedenfalls den e-Drüsen zukommt. Ob

diese stärkere Tätigkeit der Schweißdrüsen während Schwangerschaft und Wochenbett der Entgiftung

des Körpers dient, läßt Waelsch noch dahingestellt, es müßte das erst noch bewiesen werden. Waelsch

geht so weit, daß er die a-Drüsen der Achselhöhle in die Gruppe der sek undären G e sc h le c h ts merkmale,

im weitesten Sinne genommen, einreihen möchte. Die Brustdrüse ist nach ihm der

höchstentwickelte weibliche sekundäre Geschlechtscharakter, d ie ihr ve rw an dten Schweißd rü sen

würden in dieser Beziehung etwas tiefer stehen, aber an der G r a v id itä t gerade so te ilh a b en

wie die Milchdrüse, innerhalb der ihrer Funktionsmöglichkeit gezogenen Grenze, und den gleichen

Einflüssen unterliegen, welche von den weiblichen Sexualorganen während der Schwangerschaft ihren

Ausgang nehmen.

Aus den eben mitgeteilten Beobachtungen geht einmal der in n ig e Zusammenhang zwischen

den Hautdrüsen und dem S to ffw e ch se l des ganzen Körpers hervor und zweitens die

Wahrscheinlichkeit, daß in der Tat für das weibliche Geschlecht die a-Drüsen, vielleicht auch die

e-Drüsen, von größerer Wichtigkeit sind, als für das männliche, und daß sie infolgedessen sich stärker

anlegen und entwickeln. Das würde dann entschieden dafür sprechen, daß der von mir gefun dene

größere R e ich tum an a-Drüsen bei der d eu tsch en Frau gegenüber dem deutschen

Manne in der Tat auf den G e sch le eh tsu n te r sch ied zurück zuführen is t , und n ich t

auf e in e e n tw ick e lu n g sg e s ch ich tlich tie fe r e S te llu n g der Frau. Immerhin wird man mit

der Möglichkeit rechnen müssen, daß beides in Frage kommt, wissen wir doch, daß die Frau auch

nach manchen anderen Richtungen hin zwischen Mann und Kind steht.

Kishi (1907) vermutet, daß die A ch se lh öh len d rü sen der Japan er anders gebaut sind als

die der Europäer,5 weil sich nur bei wenigen Japanern ein riechbarer Achselschweiß findet. Er hatte

weiter auch festgestellt, daß auch das Ohrenschmalz der Japaner sich von dem der Europäer unterscheidet;

ich werde weiter unten hierauf noch zu sprechen kommen. Die wenigen Japaner nun, bei

denen sich ein riechbarer Achselschweiß vorfindet, sollen dann auch gewöhnlich ein gelblich-bräunliches

Ohrenschmalz haben, ähnlich dem der Europäer. Diese Mitteilung ist recht interessant, da sie

einen deutlichen Unterschied erkennen lassen würde zwischen

den Europäern und den Japanern und zwar gleich

für zwei Drüsenorgane. Man würde hieraus wohl schließen

dürfen, daß auch die sonstigen Hautdrüsen sich verschieden

verhalten würden. Wie ich weiter unten bei der

Besprechung des Gehörgangsorganes noch anführen werde,

hat Tadohoro allerdings die Angabe von Kishi in bezug

auf das Gehörgangsorgan bestritten, nicht aber in bezug

auf das Achselhöhlenorgan.

Als zweites Hautdrüsenorgan des Menschen möchte

ich das „Organ des äußeren Gehörganges“ oder kürzer

das „Gehörgangsorgan“, das „Ohrenschmalzorgan“

anführen, das sich ja auch bei sonstigen Säugetieren

nachweisen läßt. Für den Menschen weiß man

schon seit langer Zeit, daß in diesem Organe sich Knäueldrüsen

finden, die schon von Koelliker zu den „großen“

gerechnet wurden und außerdem Talgdrüsen. Alzheimer

(1888) hat auf Anregung von Stöhr eine eingehende Untersuchung

dieser Drüsen vorgenommen. Untersuchungen

an menschlichen Embryonen ergaben, daß die Ohrenschmalzdrüsen

durch Auswachsen der äußeren Wurzelscheide

des Haarbalges entstehen. Noch beim Neugeborenen

münden sie in die Haarbälge. Die Mündung rückt

aber langsam und allmählich am Haarbalge höher, um beim Erwachsenen meist auf die freie Haut-

fläche auszumünden. Manche bleiben bei dem früheren Verhalten stehen. (S. 225.) Da sieht man

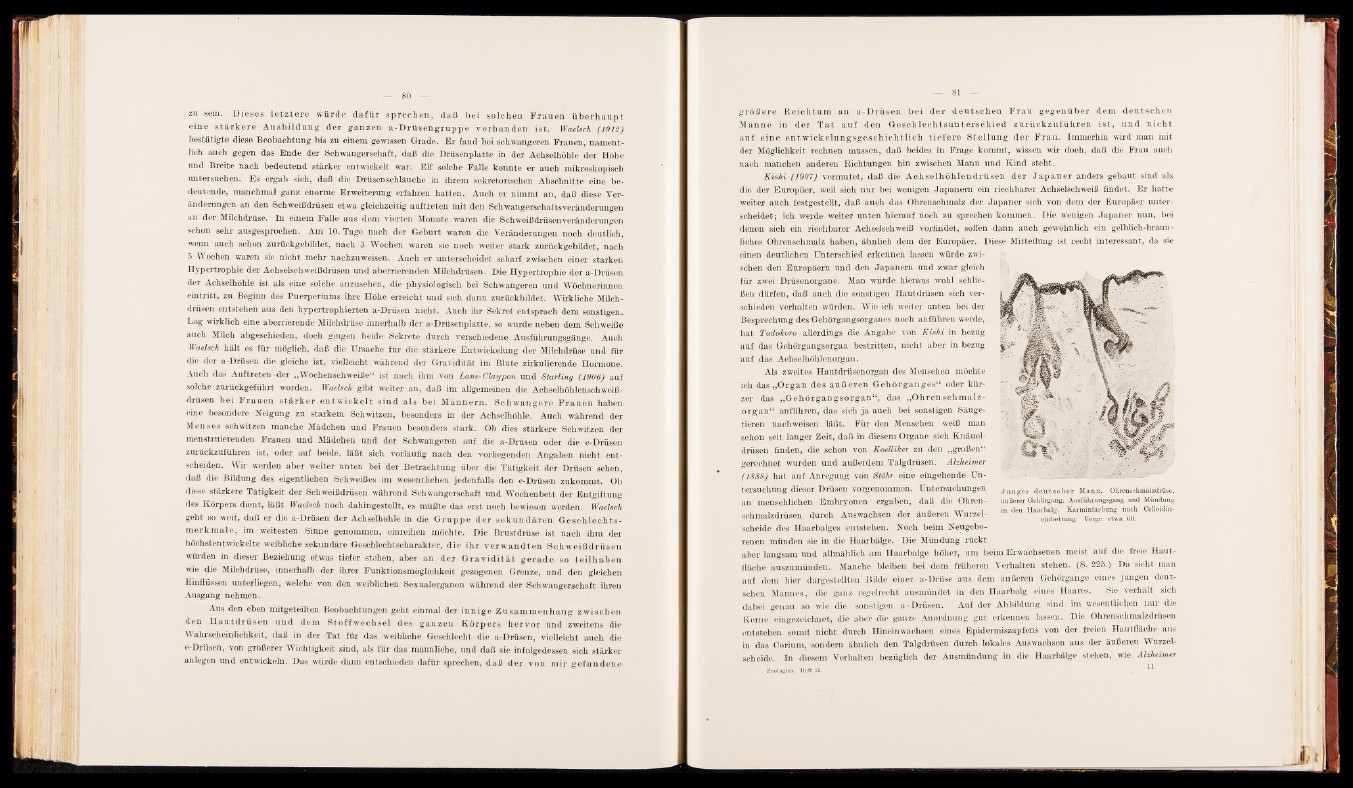

auf dem hier dargestellten Bilde einer a-Drüse aus dem äußeren Gehörgange eines jungen deutschen

Mannes , die ganz regelrecht ausmündet in den Haarbalg eines Haares. Sie verhält sich

dabei genau so wie die sonstigen a-Drüsen. Auf der Abbildung sind im wesentlichen nur die

Kerne eingezeichnet, die aber die ganze Anordnung gut erkennen lassen. Die Ohrenschmalzdrüsen

entstehen somit nicht durch Hineinwachsen eines Epidermiszapfens von der freien Hautfläche aus

in das Corium, sondern ähnlich den Talgdrüsen durch lokales Auswachsen aus der äußeren Wurzelscheide.

In diesem Verhalten bezüglich der Ausmündung in die Haarbälge stehen, wie Alzheimer

Zoologien. lie ft 72.

J u n g e r d e u ts c h e r Mann. Ohrenschmalzdrüse,

äußerer Gehörgang. Ausführungsgang und Mündung

in den Haarbalg. Karminfärbung nach Celloidin-

einbettung. Vergr. etwa 60.