liomokontinui erlich verbunden ist, wird sie gegen ihr kaudales Ende von größerer Selbständigkeit.

Der Beginn der Ablösung geschieht nun aber lateral von der äußeren, .knorpeligen Begrenzung des

Foramen caroticum, wie wir es an dem Schnittbilde deutlich sehen können. Einen weiteren Beweis

^,=====<-========106. ' für die Zugehörigkeit der lateralen

\ Begrenzung des Eoramen caroticum

f ( i\ l l \ \ \ zur Trabekelplatte finden wir bei dem

ff J Hilf MI \ l \ 1 ! w ~ \ jüngsten von B r o o m modellierten

Schädel von Triehoswrus. Dort besitzt

die Ala temporalis noch einen eigenen

Knorpelkern, während die Umrandung

des Eoramen . caroticum mit der

Balkenplatte homokontinuierlich verbunden

ist. . Dieses Exemplar von

Triehoswrus ist der jüngste bisher

untersuchte Marsupialier. - D aß dort

das Foramen caroticum schon knorpelig

begrenzt ist, spricht deutlich

dafür, daß wir es n i c h t mit einer

Tuba Tust

Troc. ar/ic d Manrf.

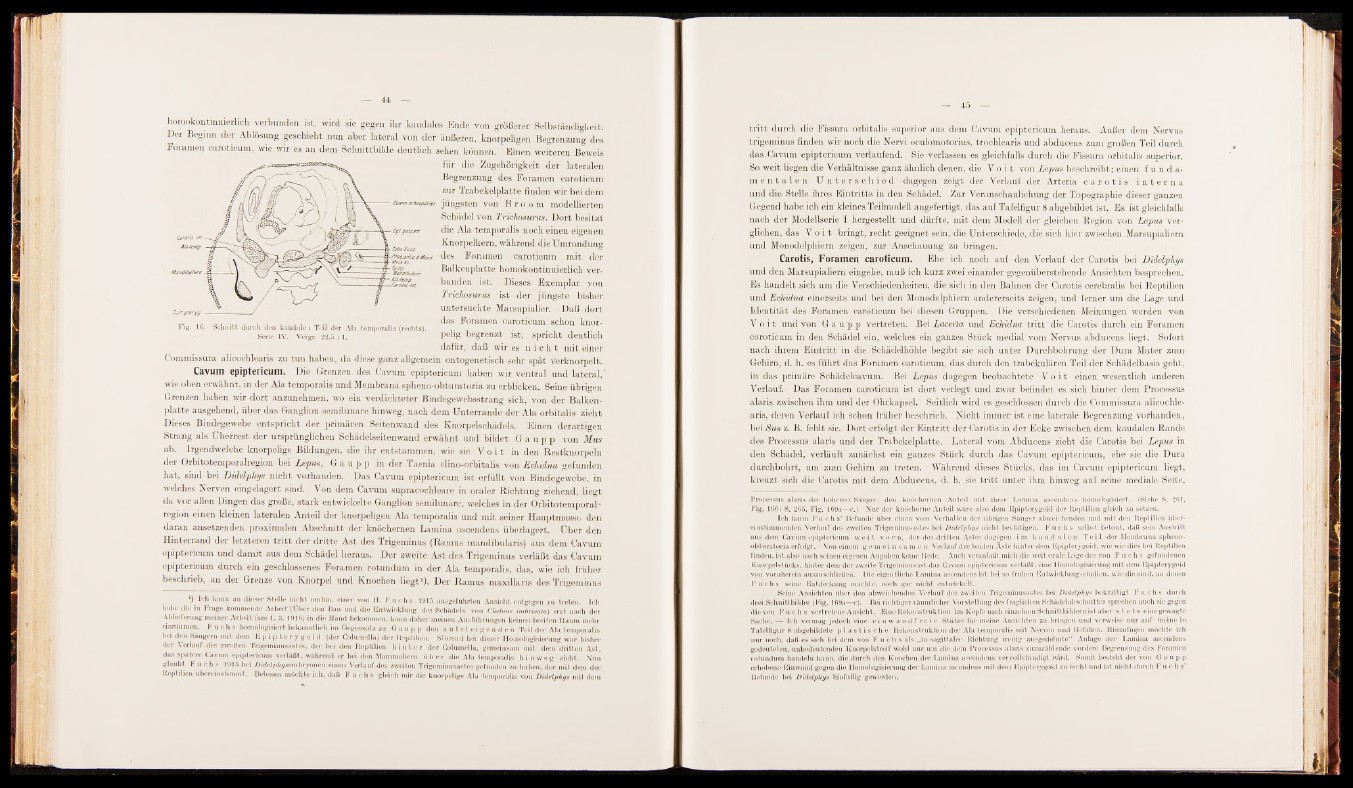

Fig. 16. Schnitt durch den kaudalen Teil der Ala temporalis (rechts).

Serie IV. Vergr. 22,5 : 1.

Commissura alicochlearis zu tu n haben, da diese ganz allgemein ontogenetisch sehr, spät verknorpelt.

Cavum epiptericum. Die Grenzen des Cavum epiptericum haben wir ventral und la te ra l,'

wie oben erwähnt, in der Ala temporalis und Membrana spheno-obturatoria zu erblicken. Seine übrigen

Grenzen haben wir d o rt anzunehmen, wo ein verdichteter Bindegewebsstrang sich, von der Balkenp

latte ausgehend, über das Ganglion semilunare hinweg, nach dem Unterrande der Ala orbitalis zieht

Dieses Bindegewebe entspricht der primären Seitenwand des Knorpelschädels, Einen derartigen

Strang als Überrest der ursprünglichen Schädelseitenwand erwähnt und bildet G a u p p von Mus

ab. Irgendwelche knorpelige Bildungen, die ihr entstammen, wie sie V o i t in den Restknorpeln

der Orbitotemporalregion bei Lepus, G a u p p in der Taenia clino-orbitalis von Echidna gefunden

hat, sind bei Didelphys nicht vorhanden. Das Cavum epiptericum ist erfüllt von Bindegewebe, ,In

welches Nerven eingelagert sind. Von dem Cavum supracochleare in oraler Richtung ziehend, liegt

da vor allen Dingen das große, stark entwickelte Ganglion semilunare, welches in der Orbitotemporal-

region einen kleinen lateralen Anteil der knorpeligen Ala temporalis und mit seiner Hauptmasse den

daTan ansetzenden proximalen Abschnitt der knöchernen Lamina ascendens überlagert. Über den

Hinterrand der letzteren t r i t t der d ritte Ast des Trigeminus (Ramus mandibularis) aus dem Cavum

epiptericum und damit aus dem Schädel heraus. Der zweite Ast des Trigeminus verläßt das Cavum

epiptericum durch ein geschlossenes Foramen rotundum in der Ala temporalis, das, wie ich früher

beschrieb, an der Grenze von Knorpel und Knochen liegt1). Der Ramus maxillaris des Trigeminus

*) Ich kalln an dleser Stelle nicht umhin, einer von H. F u c h s 1915 ausgelührton Ansicht entgegen tu treten. Ich

habe die in Frage kommende Arbeit (Über den Bau und die Entwicklung des Schädels von Chelonr. imbricala) erst nach der

Ablieferung meiner Arbeit (am 1,3,1916) in die Hand bekommen, kann daher meinen Ausführungen keinen breiten Raum mehr

einräumen. F u o h s homologisiert bekanntlich im Gegensatz zu G a u p p den a u f s t e i g e n d e n Teil der Ala temporalis

bei den Säugern mit dem E p i p t e r y g o i d (der Columella) der Reptilien. Störend bei dieser Homologisierung war bisher

der Verlauf des zweiten Trigeminusastes, der bei den Reptilien h i n t e r der Columella, gemeinsam mit dem dritten Ast,

das spätere Cavum epiptericum verläßt, während er bei den Mammaliern ü b e r die Ala temporalis h i nwe g zieht.. Nun

glaubt F u c h s 1915 bei Didelphysembryonen einen Verlauf des zweiten Trigeminusastes gefunden zu haben, der mit dem der

Reptilien übereinstimmt. Betonen möchte Ich, daß F u c h s gleich mir die knorpelige Ala temporalis von Didelphys mit dem

tr i tt durch die Fissura orbitalis superior aus dem Cavum epiptericum heraus. Außer dem Nervus

trigeminus finden wir noch die Nervi oculomotorius, trochlearis und abducens zum großen Teil durch

das Cavum epiptericum verlaufend. Sie verlassen es gleichfalls durch die Fissura orbitalis superior.

So weit liegen die Verhältnisse ganz ähnlich denen, die V o i t von Lepus beschreibt; einen f u n d a-

m e n t a l e n U n t e r s c h i e d dagegen zeigt der Verlauf der Arteria c a r o t i s i n t e r n a

und die Stelle ihres Eintritts in den Schädel. Zur Veranschaulichung der Topographie dieser ganzen

Gegend habe ich eiii kleines Teilmodell angefertigt, das auf Tafelfigur 8 abgebildet ist. Es ist gleichfalls

nach der Modellserie I hergestellt und dürfte, mit dem Modell der gleichen Region von Lepus verglichen,

das V o i t bringt, recht geeignet sein, die Unterschiede, die sich hier zwischen Marsupialiern

und Monodelphiern zeigen, zur Anschauung zu bringen.

Carotis, Foramen caroticum. Ehe ich noch auf den Verlauf der Carotis bei Didelphys

und den Marsupialiern eingehe, muß ich kurz zwei einander gegenüberstehende Ansichten besprechen.

Es handelt sich um die Verschiedenheiten, die sich in den Bahnen der Carotis cerebralis bei Reptilien

und Echidna einerseits und bei den Monodelphiern andererseits zeigen, und ferner um die Lage und

Id en titä t des Foramen caroticum bei diesen Gruppen. Die verschiedenen Meinungen werden von

V o i t und von G a u p p vertreten. Bei Lacerta und Echidna tr i t t die Carotis durch ein Foramen

caroticum in den Schädel ein, welches ein ganzes Stück medial vom Nervus abducens liegt. Sofort

nach ihrem E in tritt in die Schädelhöhle begibt sie sich unter Durchbohrung der Dura Mater zum

Gehirn, d. h. es führt das Foramen caroticum, das durch den trabekulären Teil der Schädelbasis geht,

in das primäre Schädelcavum. Bei Lepus dagegen beobachtete V o i t einen wesentlich anderen

Verlauf. Das Foramen caroticum ist dort verlegt und zwar befindet es sich hinter dem Processus

alaris zwischen ihm und der Ohrkapsel. Seitlich wird es geschlossen durch die Commissura alicochlearis,

deren Verlauf ich schon früher beschrieb. Nicht immer ist eine laterale Begrenzung vorhanden,

bei Sus z. B. fehlt sie. Dort erfolgt der E in tritt der Carotis in der Ecke zwischen dem kaudalen Rande

des Processus alaris und der Trabekelplatte. Lateral vom Abducens zieht die Carotis bei Lepus in

den Schädel, verläuft zunächst ein ganzes Stück durch das Cavum epiptericum, ehe sie die Dura

durchbohrt, um zum Gehirn zu treten. Während dieses Stücks, das im Cavum epiptericum liegt,

kreuzt sich die Carotis mit dem Abducens, d. h. sie tr i t t unter ihm hinweg auf seine mediale Seite,

Processus alaris der höheren Säuger, den knöchernen Anteil mit ihrer Lamina ascendens homologisiert. (Siehe S. 261,

Fig. 166; S. 265, Fig. 169a—c.) Nur der knöcherne Anteil wäre also dem Epipterygoid der Reptilien gleich zu setzen.

Ich kann F u c h s ’ Befunde über einen vom Verhalten der übrigen Säuger abweichenden und mit den Reptilien übereinstimmenden

Verlauf des zweiten Trigeminusastes bei Didelphys nicht bestätigen. F u c h s selbst betont, daß sein Austritt

aus dem Cavum epiptericum w e i t vor n, der des dritten Astes dagegen, im k a u d a l e n Te i l der Membrana spheno-

obturatoria erfolgt. Von einem g eme i n s a m e n Verlauf der beiden Äste hinter dem Epipterygoid, wie wir dies bei Reptilien

finden, ist also nach seinen eigenen Angaben .keine Rede. Auch veranlaßt mich die weit orale Lage des von F u c h s gefundenen

Knorpelstücks, hinter dem der zweite Trigeminusast das Cavum epiptericum verläßt, eine Homologisierung m it dem Epipterygoid

von vornherein auszuschließen. Die eigentliche Lamina ascendens ist bei so frühen EnIw icklungss ladicn. wie die sind, an denen

F u c h s seine Entdeckung machte, noch gar nicht entwickelt.

Seine Ansichten über den abweichenden Verlauf des zweiten Trigeminusastes bei Didelphys bekräftigt F u c h s durch

drei Schnittbilder (Fig. 169a—c). Bei richtiger räumlicher Vorstellung des fraglichen Schädelabschnittes sprechen auch sie gegen

die von F u c h s vertretene Ansicht. Eine Rekonstruktion im Köpfe nach einzelnen Schnittbiidern ist aber s t e t s eine gewagte

Sache. — Ich vermag jedoch eine e in w a n d f r e i e Stütze für meine Ansichten zu bringen und verweise nur auf meine in

Tafelfigur 8 abgebildete p l a s t i s c h e Rekonstruktion der Ala temporalis mit Nerven und Gefäßen. Hinzufügen möchte ich

nur noch, daß es sich bei dem von F u c h s als „in sagittaler Richtung wenig ausgedehnte“ Anlage der Lamina ascendens

gedeuteten, unbedeutenden Knorpelstreif wohl nur um die dem Processus alaris zuzuzählende vordere Begrenzung des Foramen'

rotundum handeln kann, die durch den Knochen der Lamina ascendens vervollständigt wird. Somit besteht der von Ga u p p

erhobene Einwand gegen die Homologisierung der Lamina ascendens mit dem Epipterygoid zu recht und ist nicht durch F u c h s ’

Befunde bei Didelphys hinfällig geworden.