'=(S>=m

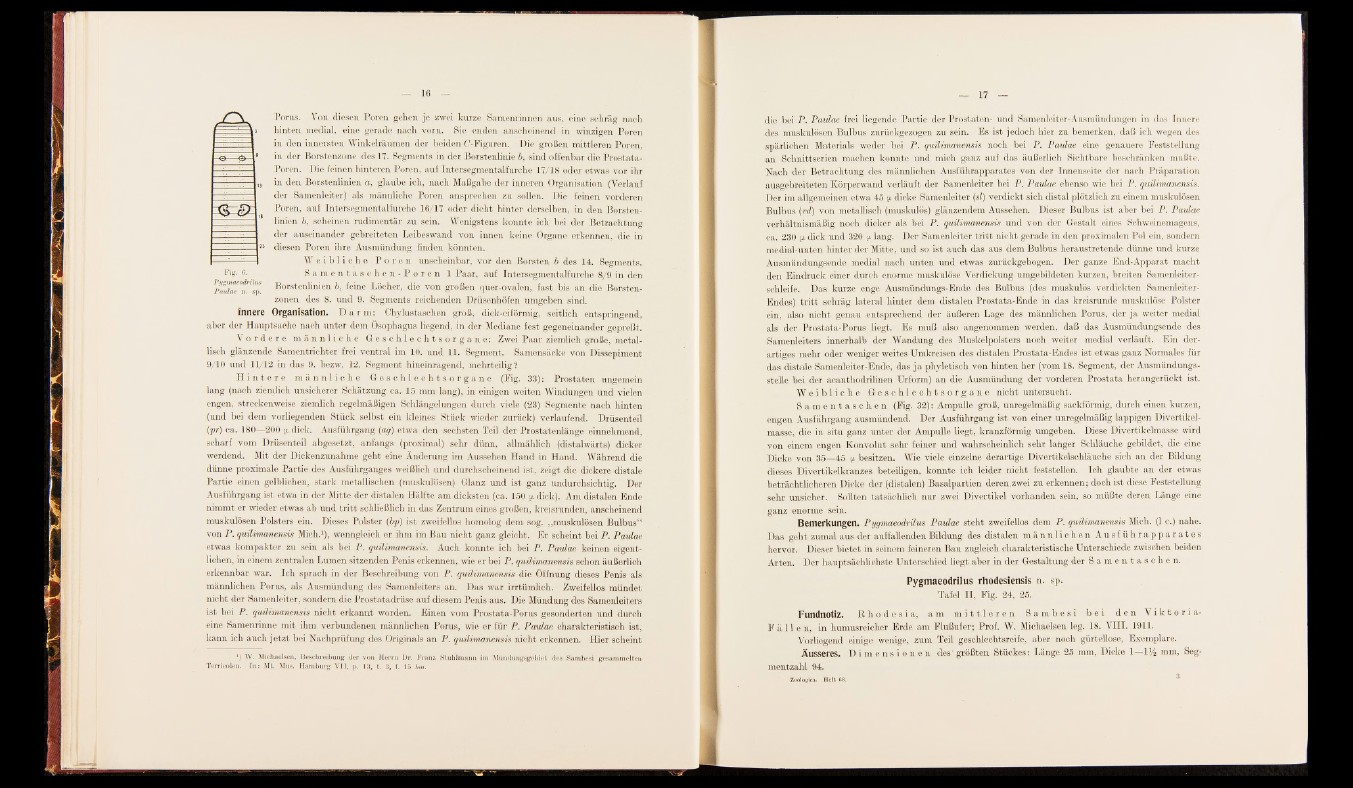

Fig. 6.

Pygmaeodrilus

Paulae n. sp.

Poriis. Von diesen Poren gehen je zwei kurze Samenrinnen aus, eine schräg nach

hinten medial, eine gerade nach vorn. Sie enden anscheinend in winzigen Poren

in den innersten Winkelräumen der beiden (7-Figuren. Die großen mittleren Poren,

in der Borstenzone des 17. Segments in der Borstenlinie b, sind offenbar die Prostata-

Poren. Die feinen h interen Poren, auf Intersegmentalfurche 17/18 oder etwas vor ihr

in den Borstenlinien a, glaube ich, nach Maßgabe der inneren Organisation (Verlauf

der Samenleiter) als männliche Poren ansprechen zu sollen. Die feinen vorderen

Poren, auf Intersegmentalfurche 16/17 oder dicht hinter derselben, in den Borstenlinien

b, scheinen rudimentär zu sein. Wenigstens konnte ich bei der Betrachtung

der auseinander gebreiteten Leibeswand von innen keine Organe erkennen, die in

diesen Poren ihre Ausmündung finden könnten.

W e i b l i c h e P o r e n unscheinbar, vor den Borsten b des 14. Segments.

S a m e n t a s c h e n - P o r e n 1 Paar, auf Intersegmentalfurche 8/9 in den

Borstenlinien b, feine Löcher, die von großen quer-ovalen, fast bis an die Borstenzonen

des 8. und 9. Segments reichenden Drüsenhöfen umgeben sind.

Innere Organisation. D a r m : Chylustaschen groß, dick-eiförmig, seitlich entspringend,

aber der Hauptsache nach unter dem Ösophagus liegend, in der Mediane fest gegeneinander gepreßt.

V o r d e r e m ä n n l i c h e G e s c h l e c h t s o r g a n e : Zwei Paar ziemlich große, metallisch

glänzende Samentrichter frei ventral im 10. und 11. Segment. Samensäcke von Dissepiment

9/10 und 11/12 in das 9. bezw. 12. Segment hineinragend, mehrteilig?

H i n t e r e m ä n n l i c h e G e s c h l e c h t s o r g a n e (Fig. 33): Prostaten ungemein

lang (nach ziemlich unsicherer Schätzung ca. 15 mm lang), in einigen weiten Windungen und vielen

engen, streckenweise ziemlich regelmäßigen Schlängelungen durch viele (23) Segmente nach hinten

(und bei dem vorliegenden Stück selbst ein kleines Stück wieder zurück) verlaufend. Drüsenteil

(pr) ca. 180—200 y. dick. Ausführgang {ag) etwa den sechsten Teil der Prostatenlänge einnehmend,

scharf vom Drüsenteil abgesetzt, anfangs (proximal) sehr dünn, allmählich (distalwärts) dicker

werdend. Mit der Dickenzunahme geht eine Änderung im Aussehen Hand in Hand. Während die

dünne proximale Partie des Ausführganges weißlich und durchscheinend ist, zeigt die dickere distale

Partie einen gelblichen, stark metallischen (muskulösen) Glanz und ist ganz undurchsichtig. Der

Ausführgang ist etwa in der Mitte der distalen Hälfte am dicksten (ca. 150 dick). Am distalen Ende

nimmt er wieder etwas ab und tr i tt schließlich in das Zentrum eines großen, kreisrunden, anscheinend

muskulösen Polsters ein. Dieses Polster (bp) ist zweifellos homolog dem sog. „muskulösen Bulbus“

von P . quüimanensis Mich.1), wenngleich er ihm im B au nicht ganz gleicht. E r scheint bei P. Pavlae

etwas kompakter zu sein als bei P. quüimanensis. Auch konnte ich bei P. Paulae keinen eigentlichen,

in einem zentralen Lumen sitzenden Penis erkennen, wie er bei P. quüimanensis schon äußerlich

erkennbar war. Ich sprach in der Beschreibung von P. quüimanensis die Öffnung dieses Penis als

männlichen Porus, als Ausmündung des Samenleiters an. Das war irrtümlich. Zweifellos mündet

nicht der Samenleiter, sondern die P rostatadrüse auf diesem Penis aus. Die Mündung des Samenleiters

ist bei P. quüimanensis nicht erkannt worden. Einen vom Prostata-Porus gesonderten und durch

eine Samenrinne mit ihm verbundenen männlichen Porus, wie er für P. Paulae charakteristisch ist,

kann ich auch je tz t bei Nachprüfung des Originals an P. quüimanensis nicht erkennen. Hier scheint

l) W. Michaelsen, BeschreiJ

rricolen. In: Mt. Mus. Hamburg

iung der

VII, p.

von Herrn Dr. Franz Stuhlmann im Mündungsgebiet des Sambesi gesammelten

13, t. 3, f. 15 bm.

die bei P. Paulae frei liegende Partie der Prostaten- und Samenleiter-Ausmündungen in das Innere

des muskulösen Bulbus zurückgezogen zu sein. Es ist jedoch hier zu bemerken, daß ich wegen des

spärlichen Materials weder bei P . quüimanensis noch bei P. Paulae eine genauere Feststellung

an Schnittserien machen konnte und mich ganz auf das äußerlich Sichtbare beschränken mußte.

Nach der Betrachtung des männlichen Ausführapparates von der Innenseite der nach Präparation

ausgebreiteten K örperwand verläuft der Samenleiter bei P. Paulae ebenso wie bei P. quüimanensis.

Der im allgemeinen etwa 45 p. dicke Samenleiter (sl) verdickt sich distal plötzlich zu einem muskulösen

Bulbus (vd) von metallisch (muskulös) glänzendem Aussehen. Dieser Bulbus ist aber bei P. Paulae

verhältnismäßig noch dicker als bei P . quüimanensis und von der Gestalt eines Schweinemagens,

ca. 230 p. dick und 320 p. lang. Der Samenleiter tr i tt nicht gerade in den proximalen Pol ein, sondern

medial-unten hinter der Mitte, und so ist auch das aus dem Bulbus heraustretende dünne und kurze

Ausmündungsende medial nach unten und etwas zurückgebogen. Der ganze End-Apparat macht

den Eindruck einer durch enorme muskulöse Verdickung umgebildeten kurzen, breiten Samenleiterschleife.

Das kurze enge Ausmündungs-Ende des Bulbus (des muskulös verdickten Samenleiter-

Endes) tr i t t schräg lateral hinter dem distalen Prostata-Ende in das kreisrunde muskulöse Polster

ein, also nicht genau entsprechend der äußeren Lage des männlichen Porus, der ja weiter medial

als der Prostata-Porus hegt. Es muß also angenommen werden, daß das Ausmündungsende des

Samenleiters innerhalb der Wandung des Muskelpolsters noch weiter medial verläuft. Ein derartiges

mehr oder weniger weites Umkreisen des distalen P rostata-Endes ist etwas ganz Normales für

das distale Samenleiter-Ende, das ja phyletisch von hinten her (vom 18. Segment, der Ausmündungsstelle

bei der acanthodrilinen Urform) an die Ausmündung der vorderen Prostata herangerückt ist.

W e i b l i c h e G e s c h l e c h t s o r g a n e nicht untersucht.

S a m e n t a s c h e n (Fig. 32): Ampulle groß, unregelmäßig sackförmig, durch einen kurzen,

engen Ausführgang ausmündend. Der Ausführgang ist von einer unregelmäßig lappigen Divertikelmasse,

die in situ ganz unter der Ampulle hegt, kranzförmig umgeben. Diese Divertikelmasse wird

von einem engen Konvolut sehr feiner und wahrscheinlich sehr langer Schläuche gebildet, die eine

Dicke von 35—45 {j. besitzen. Wie viele einzelne derartige Divertikelschläuche sich an der Bildung

dieses Divertikelkranzes beteihgen, konnte ich leider nicht feststellen. Ich glaubte an der etwas

beträchthcheren Dicke der (distalen) Basalpartien deren.zwei zu erkennen; doch ist diese Feststellung

sehr unsicher. SoUten tatsächlich nur zwei Divertikel vorhanden sein, so müßte deren Länge eine

ganz enorme sein.

Bemerkungen. Pygmaeodrüus Paulae steht zweifellos dem P. quüimanensis Mich. (1 c.) nahe.

Das geht zumal aus der auffallenden Bildung des distalen m ä n n l i c h e n A u s f ü h r a p p a r a t e s

hervor. Dieser bietet in seinem feineren Bau zugleich charakteristische Unterschiede zwischen beiden

Arten. Der hauptsächlichste Unterschied liegt aber in der Gestaltung der S a m e n t a s c h e n .

Pygmaeodrilus rhodesiensis n. sp.

Tafel II , Fig. 24, 25.

Fundnotiz. R h o d e s i a , a m m i t t l e r e n S a m b e s i b e i d e n V i k t o r i a -

F ä l l e n , in humusreicher Erde am Flußufer; Prof. W. Michaelsen leg. 18. VIII. 1911.

Vorliegend einige wenige, zum Teil geschlechtsreife, aber noch gürtellose, Exemplare.

Äusseres. D i m e n s i o n e n des' größten Stückes: Länge 25 mm, Dicke 1—1% mm, Segmentzahl

94.

Zoologien. Heft 08.