i < 0 P O U

nombre de boutiqifes, la charge des tnimeaux.de la

façade des maisons.

On emploie des poutres de différentes longueurs

et grosseurs. Celles qui sont en mur mitoyen, selon

les règles des bâtimens, doivent porter plutôt sur

toute l'épaisseur du mur, à deux ou trois pouces

près, qu’à moitié, à moins qu’elles ne partagent

cette épaisseur, par moitié avec celles du voisin :

eu ce cas, elles ne peuvent porter que sur la moitié.

Alprs on soulage leur portée , de chaque côté, par

des corbeaux de pierre, et l’on niet une table de

plomb entre les bouts des deux.poutres qui se rencontrent,

pour empêcher qu’elles ne s’échauffent

et se pourrissent. Dans les p lanchersou ne se sert

guère de ces poiitrès, mais de solives passantes

qui se posent sur les murs. <§

Les connoissâhcés les plus importantes dans

l’emploi des poutres, sont celles qui concernent

l'effort dont elles sont capables , selon le,urs différentes

longueurs.

Il a été avéré par les physiciens qui se sont

occupés de ces recherches', q u e ,

i° . La résistance totale de chaque poutre est le

produit dé sa base par là hauteur.

2°. Si les bases des deux poutres sout égales en

longueur, quoique les longueurs et les largeurs en

soient inégales, leur résis tance sera comine leur h au-

P O U

leur; d’ou il suit, qu’une,poutre posée de champ 0„

sur le plus petit côté' de sa base , résistera plusqn

sur le plat, et cela en raison de l’excès “de haute,j,

que cette première situation lui donnera sur I,

'-«econde. On sera sans doute surpris, d’après cela

qu’-enpose si souvent les poutres sur le plat dan!

les bâtimens ; c’est que l’on préfère cette situa!

lion , comme' offrant à la bâtisse une assiette plu,

jSgjgjg | ■ 0°. Si la somme des côtés des bases des deux

poutres est égale, que ces côtés aient, par exem.

pie, 12 et 12 , ou i l et i 3 , ou io et 14, et q«e

les pçutres soient toujours posées de champ, p„

trouve, selon cette espèce de série , que dans h

première poutre , qui auroit 12 et 12 , la icsi5.

tance est 1728 et là"solidité i 4 4 ? c e flui donne

rapport de la résistance à la solidité ou pesanteur

comme 12 à 1. Ainsi, en se servànt de la dernière

poutre , qui auroit t et 23, la résistance serpit 52«

ei la solidité 23. Par conséquent, la premièie

poutre} qui serait carrée , auroit, par rapporta

sa pesanteur, près de deux fois moins de force,

c esl-à-dire, d è résistance que la dernière. Dans

les poutres moyennes , cette résistance, com p a r é

à la pesanteur, ivoit toujours en augmentant depuis

la première jusqu’à la dernière. C’est ce qu’oa

va voir dans la table suivante.

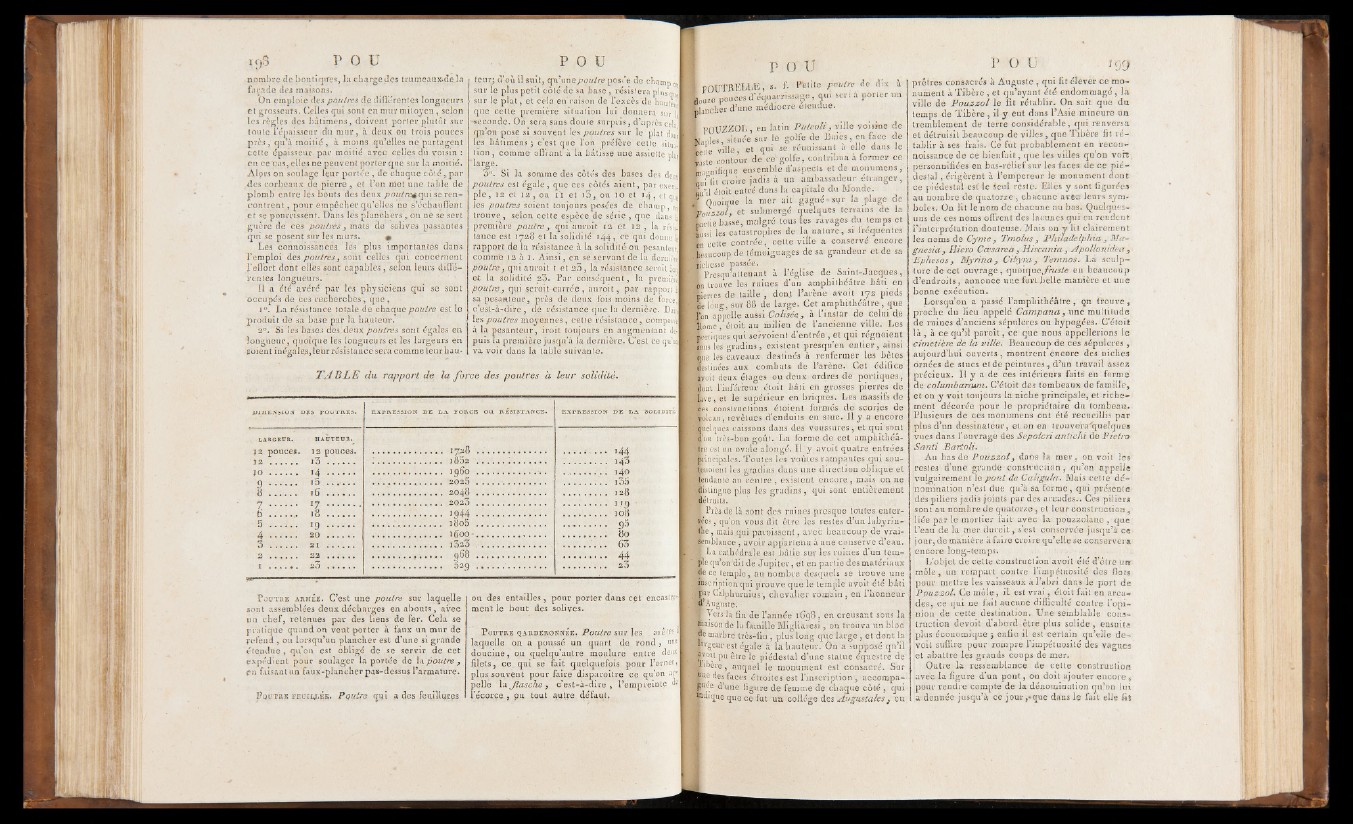

T A B L E du rapport de la force des poutres a leur solidité.

d im e n s io n DES POUTRES. EXPRESSION DE L A FORCE OU RESISTANCE. EXPRESSION DE L A SOLIDITÉ.

l a r g e u r .

1 2 p o u c e s

HAUTEUR.

1 2 p o u c e s . ......................................... 1 7 * 8 ......................................... . . . . 1 . . . . 1 4 4 .

1 2 ................ i 3 . ' ...................................... i 8 5 2 . .. ............... .................. .......................... 1 4 3

1 0 ................. 1 4 ......................' . ............... i 9 6 0 ................................... . ü ................ 1 4 0

9 ................ j 5 . . . . . . . . * .............2 0 2 & . . . . . . . . . . . . . . ................ ... i 3 5

8 . . . . . . 1 6 .............................2 0 4 8 ............................................ .......................... 1 2 8

7 ................ 1 7 .......................... 2 0 2 3 .................... . . . . . . . . . . . . . . . . 1 1 9

fc> ................ 18 ......................................... ' 9 4 4 . ...................................... ..........................108

5 ................ 1 9 . . . . ; .......................... i 8 6 5 . . . . . . . . . ............. .......................... 9 5

4 20 ..................................... . 1 6 0 0 - ...................................... ................ ... 8 0

3 ................ 2 1 ......................................... 1 3 2 ^ » ...................................... ...................... 6 3

2 ................ 2 2 9 6 8 ......................................... .......................... 4 4

1 . . . . . . 2 3 ____5 2 9 ................................................................................ ......................... 2 3

o u d e s e n t a i l le s , p o u r p o r t e r d a n s c e t encastre-'

m e n t le b o u t d e s s o liv e s .

P o u t r e q a r d e r o n n é e . Poutre s u r le s arêtes d

la q u e lle o n a p o u s s é u n q u a r t d e r o n d , i>ne

d o u c i'n e , o u quel qu’autre m o u lu r e entre deux

f il e t s , c e q u i se f a it q u e lq u e fo is p o u r l ’o rn e rr

p lu s s o u v e n t p o u r f a ir e d is p a r o it r e c e q u ’o n a-p*

p e lle l a J ta sch e, c ’e s t - à - d i r e , l ’e m p r e in te d|

l’é c o r c e ., p P outre eeuii*lé$. Pqutre q q i a des feuillures u to u t a u tr e d é f a u t.

P outre armée. C’est une poutre sur laquelle

«ont assemblées deux décharges en abouts, avec

pu chef, retenues par des liens de fer. Cela se

pratique quand on veut porter à faux un mur de

refend ,. ou lorsqu’un plancher est d’une si grande

étendue, qu’on est oblige de se servir de cet

expédient pour soulager la portée de la poutre,

en faisant un faux-plancher pas-dessus l’armature.

p o J j

■ pOUTRELLE, s, f. Petite p o u t r e dé dix à

4 ouze pouces d’équarrissage, q-m sert a porter un

■ laucher d’une médiocre étendue.

I POUZZOL, en latin Puteoli , ville voisine de

Naples, située sur le golfe de Raies, en face de

t elie ville, et qui se réunissant à elle dans le

%,ste contour de cevgolfe, contribua à former' ce.

Cacmifique ensemble d’aspects et de monumens ,

jL f l i t croire jadis à un ambassadeur étranger ,

K» ;i étoit entré dans la capitale du Mondé.

/ Quoique la nier ait gagné« sur la plage de

pouzzol, et submergé quelques terrains de la

Jartie basse, malgré tous les ravages du temps et

'lùssi les catastrophes de la nature, si fréquentes

cn Ceüe contrée,, cette ville a conservé encore

/beaucoup de témoignages de sa grandeur et de sa

Richesse passée.

■ Presqu’atienant à l ’église de ^ Saint-Jacques,

H trouve les ruines d’un amphithéâtre bâti en

pierres, de .taille , dôntt l’arène avoit 172 pieds

dl long, sur 88 de large. Cet amphithéâtre , que

l ’on appelle aussi Colisée, à l’instar de celui de

llome, étoit au milieu de l’ancienne ville. Les

pjpriiqnes qui servoient d’entrée , et qui régnoie'nt

s|us les gradins, existent presqu’en entier, ainsi

que les caveaux destinés à renfermer les bêtes

destinées aux combats de l ’arène. Cet édifice

apit deux étages ou deux ordres de portiques,

dont l'inférieur étoit bâti en grosses pierres de

lave, et le supérieur en briques. Les massifs de

;|es constructions étoient fqrmés de scories de

qolcan, revêtues d’enduits en stuc. Il y a encore

quelques caissons dans des voussures-, et qui sont

d’un très-bon goût. La forme de cet amphithéâtre

est un ovale alongé. Il y avoit quatre entrées

principales. Toutes les voûtes rampantes qui s,ou-

tenoient les gradins dans une direction oblique et

tendante au centre , existent encore , mais on ne

distingue plus les gradins, qui sont entièrement

détruits.

. 4. Près.de là sont des ruines presque tontes enter-

.Mées, qu’on vous dit être les restes d’ün labyrinthe,

mai s jq ni pàroisse'nt, avec beaucoup de vraisemblance

, avoir.appartenu à une conserve d’eau.

H ; La cathédrale est bâtie sur les ruines d’un temple

qu’on dit de Jupiter, et en partie des matériaux

de ce temple, au nombre desquels se trouve une

inscription qui prouve que le temple avoit été bâti

; Pav Calphurnius-, chevalier romain , en l’honneur

d’Auguste; -

■ Vers la fur dé l’année 1698, en creusant soiis la

piaison de la famille Migliaresi , on trouva un bloc

de marbré très-lin , plus long que large , et dont la

largéiu- est égale' à là hauteur. Ôn a supposé qu’il

avou pu être le piédestal d’une statue équestre de

V^doère , auquel le monument est consacré. Sur

ûuc des faces étroites est l’inscription , accompa-

£>nc‘e d’une ligure de femme de chaque côté , qui

indique que ce fut un collège des Augustales3 ou

P O Ü . IC jC J

prêtres consacrés à Auguste ,• qui fit élever ce monument

à Tibère, et qu’ayant été endommagé , la

ville de P o u z zo l le fit rétablir. On sait que du

temps de Tibère, il y eut dans l ’Asie mineure u n

tremblement de terre considérable, qui renversa

et détruisit beaucoup de v illes, que Tibère fit rétablir

à ses frais. Cé fut probablement en recoo-

noissance de ce bienfait, qiie les villes qu’on voit,

personnifiées en bas-rélief sur les faces de ce piédestal,

érigèrent à l’empereur le monument dont

ce piédestal est" le seul reste. Elles y sont figurées

au nombre de quatorze, chacune avec leurs symboles.

On lit le nom de chacune au bas. Quelques-

uns de ces noms offrent des lacunes qui eu rendent

l’interprétation douteuse. Mais on y lit clairement

les noms de Cyme , Tmolus , Philadelphia , Ma-

gnesia, Hiero Coesarea , Hircania , Apollomdea ,

Ephesos, Myrina, Cihyra, Temnos. Là sculpture

de cel ouvrage, quoiquefruste eu beaucoup

d’endroits, annonce une fort.!) elle manière et une

bonne exécution.

Lorsqu’on a passé l’amphithéâtre, qn trouve,

proche du lieu appelé Campana, une multitude

de ruines d’anciens sépulcres ou hypogées. C’étoit

là , à ce qu’il paroît, ce què nous appellerions le

cimetière de la ville. Beaucoup de cés sépulcres ,

aujourd’hui ouverts , montrent encore des niches

ornées de stucs et de peintures , d’un travail assez

précieux. Il y a de ces intérieurs faits en forme

de columbarium. C’étoit des tombeaux de famille,

et on y voit toujours la niche principale, et richement

décorée pouf le propriétaire du tombeau.

Plusieurs de ces monumens ont été recueillis par

plus d’un dessinateur, eL on en tronvera-quelques

vues dans l’ouvrage des Sepolcri antichi de Pietro

Santi Bartoli.

Au bas de P o u z z o l, dans la mer , on voit les

restes d’une grande construction, qu’on appelle

vulgairement le pont de Caligula. Mais cette dc-

înomination n’est due qu’à «a forme, qui présente

dès piliers jadis joints par des arcades.. Ces piliers

sont au nombre de quatorze-, et leur construction ,

'liée par le mortier fait- avec la pouzzolane , que

l ’eau de la mer durcit, s’est conservée jusqu’à ce

jour, de manière à faire croire qu’elle se conserver*

encore long-temps.

L’objet de celte .construction avoit été d’être un

môle, un rempart contre l’impétuosité des flots

pour mettre les vaisseaux à l ’abri dans le port de

P ouz zo l. Ce môle, il est v ra i, étoit fait en arcades,

ce qui ne fait aucune difficulté contre l’opinion

de cette destination. Une semblable construction

devoit d’abord être plus solide, ensuite

plus économique 3 enfin il est certain qu’elle de-

voit suffire pour rompre l’impétuosité des vagues

et abattre les grands coups de mer.

Outre la ressemblance de celte construction

avec la figure d’un pont, on doit ajouter encore,

pour rendre compte de la dénomination qu’on lui

a donnée jusqu’à ce jour,«que dans le fait elle fifc